怀念母亲 67届中三戊班 徐道群

《妈妈我想你》(歌手 孟菲儿)

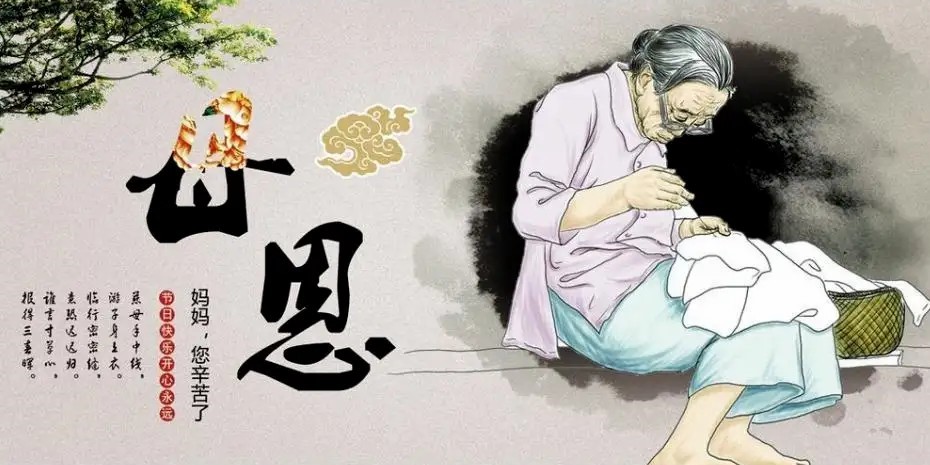

我的母亲 母亲于2023年1月13日晚因感染新冠病毒不幸离开了我们,失去母亲的悲哀与无奈是文字无法表述的! 母亲虽然已有96周岁高龄,但她的健康状况一直是不错的,以她年初还能穿针引线做厚厚的布底鞋的硬朗身体和精力,我们总以为母亲能长寿过百岁。

周斌老师(中)夫妇来家探望母亲 三个月前(2022年12月6日),先父七十年前的学生周斌和夫人姚佩君两位学长前辈来看望母亲时,他们还为母亲良好的身体状况而高兴,说师母可以长寿百岁。母亲自己也表示有信心活过百岁。(见本站2022年12月12日“校友天地”栏目《最珍贵的七十年附中师生情》)但我们怎么也想不到元月5日母亲因感染新冠病毒,短短几天内就走了。 母亲是世界上最疼爱我们的人。从有记忆起,就感受到母亲爱护我们胜过爱护她自己的生命。虽然离年幼时代已有六十多年了,但母亲含辛茹苦,省吃俭用,为我们日夜操劳的身影却依然在我的脑海里。记得上世纪六十年代初在三年自然灾害期间,粮食供应非常紧张,我和妹妹饿得面黄肌瘦,当时母亲在嘉定上班,她每次休息日回家,总是想方设法带些南瓜和其它蔬菜回家。那时的交通落后,从她工作单位到长途汽车站要走很长一段路,她瘦弱的身体背着沉重的南瓜回来,肩上经常勒出条条血痕。当时,我才十来岁,母亲煮好南瓜粥,看着我和尚不懂事的妹妹狼吞虎咽地吃着南瓜粥,自己则默默地站在一边,舍不得吃一口,这情景我永远也忘不了。 母亲对我们是慈祥而温柔的,记忆中母亲从来没有发过火,更不会打子女。小时候我很调皮, 经常在外疯玩,撕破了衣服,打碎了玻璃杯,闯了祸,她只会说我几句,让我认错就行。 母亲乐于助人,话也不多,左邻右舍都喜欢和她来往。在上世纪五、六十年代在单位上班时,她任劳任怨,苦活累活总是抢着干,受到领导和同事们的尊重,至今,家里还留下许多劳模奖状。

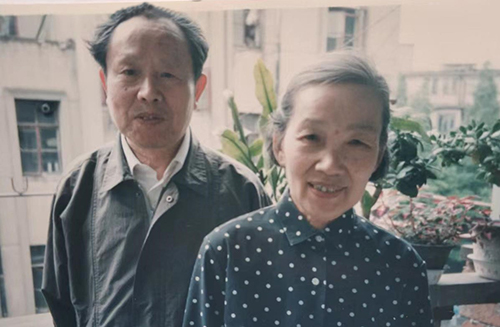

父母亲在昆山路旧居阳台上的合影 母亲在浙江农村长大,上世纪二十年代乡下的封建意识很浓,外公以他微薄的经济条件只是让母亲勉强读了几年农村私塾小学。成家后,父亲还在上海复旦大学学习。到上海后,在夜校又学了部分初中课程。 母亲虽然学历不高,但她裁剪、烹饪、绣花等手艺很好。父亲在大学时已接触并参加地下党的工作,毕业后1950年组织上安排父亲到师大附中工作,他很少顾家全身心地投入工作,得益于母亲承担起繁琐的家务并照顾我们。

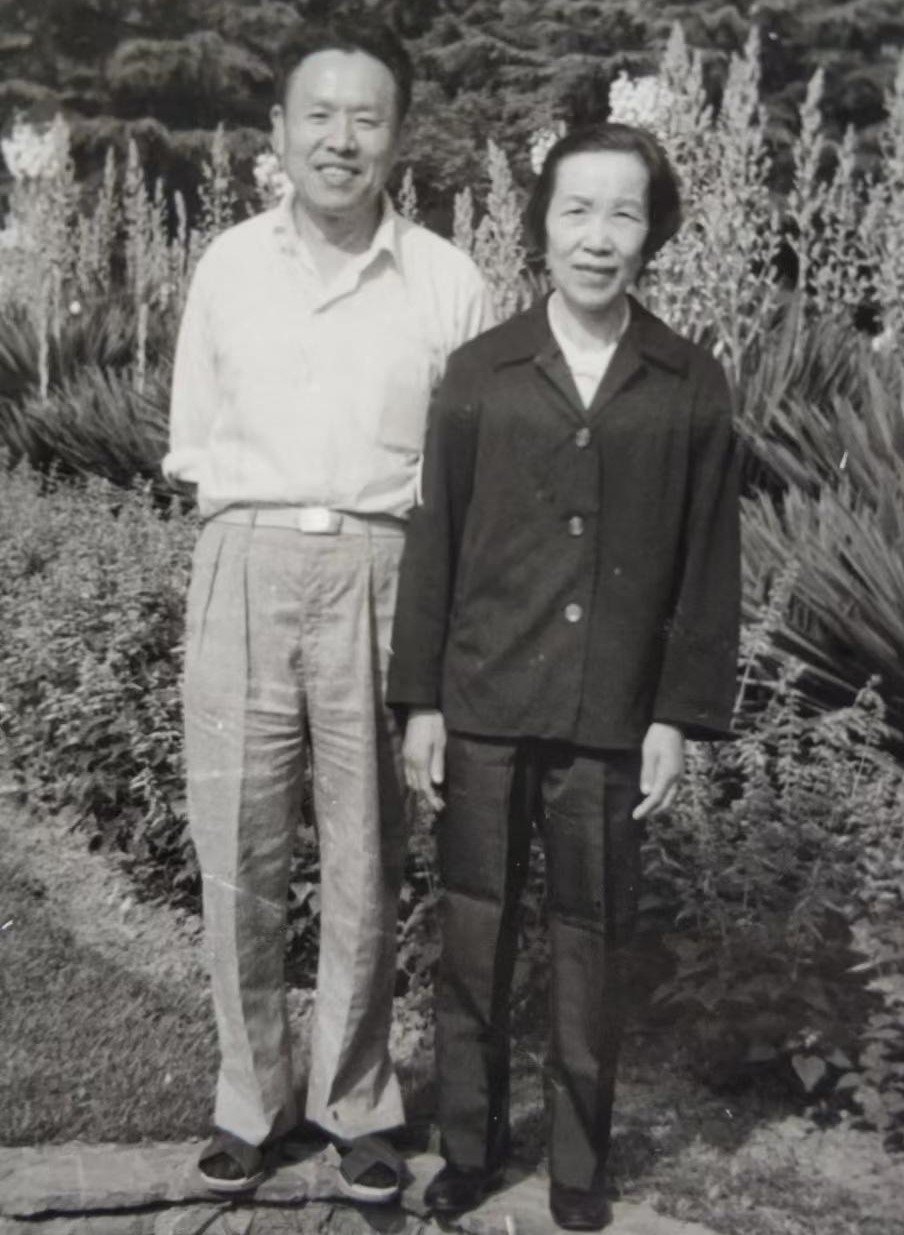

父母亲难得有机会一起外出踏青 母亲这辈子大部分时间是辛苦的。特别在“文革”中,父亲因为是重点中学的校长,被作为所谓的“走资派”批斗了整整十年,很长一段时间被停发工资,母亲当时又没有工作,她每天担惊受怕生活在恐惧中。没有了经济来源,甚至要去菜场拣别人丢弃的菜叶让我们过日子。记得有一次乡下亲友带了一只鸡到我家,还要去菜场卖掉鸡换钱。更受到折磨的,母亲还在“文革”中因所谓包庇“走资派”的父亲而被批斗,记得母亲被强行拖到家门前的椅子上,折磨得头发蓬乱时,我的心里在流血。 “文革”中由于父亲是所谓“走资派”,我和大妹不能留在上海安排工作,分别去了浙江插队落户和云南军垦农场。大妹离开上海的那天,父亲还被隔离在“牛棚”中,总算准许请假二个小时,匆匆赶到上海火车北站。当火车开动时,月台上一片哭声,我发现父亲不在了,四处张望才发现父亲站在远远的地方,从不掉泪的父亲正在擦眼泪。

从各地旅游的留影上看到母亲脸上堆满着笑容 1978年父亲落实政策获得“解放”,母亲才有安定生活。最近十几年,我们子女们陆续退休,母亲才享受到生活的乐趣,平时有妹妹在身边照顾,我们也有机会陪伴母亲到一些地方旅游,曾去了北京、香港、新加坡、马来西亚,看到了母亲脸上从未有过的笑容。

我陪母亲一起出游 母亲倾其一生照顾了我们这个家庭和子女,她是我们子女心中最伟大的,终生难忘的母亲。 母亲走了,你永远在我们心中!我们永远想你!愿母亲和父亲在天堂快乐! (编后)今天刊载的这篇文稿,值得回味。 徐道群校友乃附中老校长徐正贞之子。此文虽是忆母亲,但在充满情感的字里行间不时透出老父亲徐正贞的身影。 无论是生活条件极差的年代,“父亲到师大附中工作,他很少顾家全身心地投入工作,得益于母亲承担起繁琐的家务并照顾我们。”抑或是那个特殊年代,母亲“因所谓包庇‘走资派’的父亲而被批斗”,直到“1978年父亲落实政策获得‘解放’,母亲才有安定生活。”母亲与父亲因生活走到了一起,又因父亲的工作而成为他的支柱。所以,在父亲的“军功章”里也有母亲的“一半”。 由此联想到附中的近百年历程中,多少附中人为了学校的开拓和发展付出了智慧和汗水,他们的背后,又有多少亲人在默默地支持和奉献着。所以,附中的发展理应有他(她)们的一份建树。 在迎接附中百年校庆之际,我们不应忘记他(她)们。

|