艺术不老,愿为上海添“彩” 《解·域——赵渭凉八十特展》

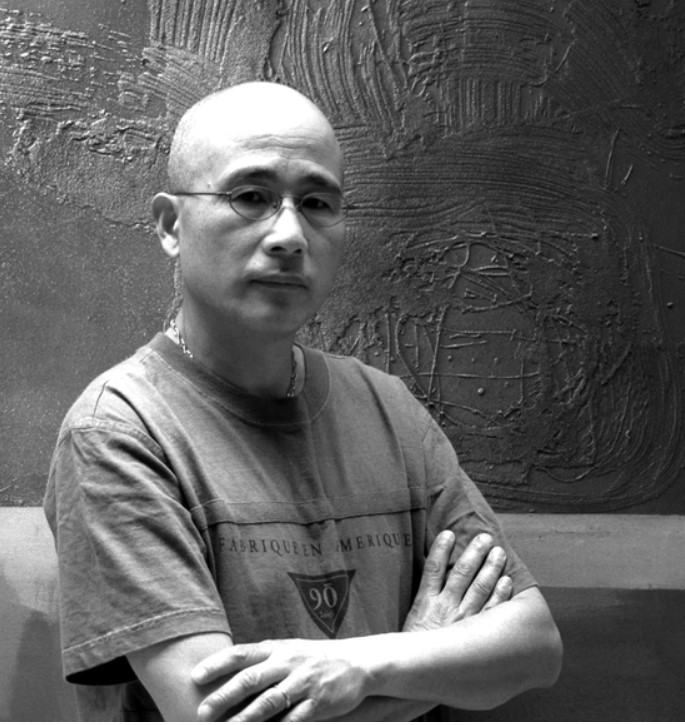

赵渭凉校友 (本站讯)6月初,“解·域——赵渭凉八十特展”在旅美画家赵渭凉的家乡上海海派艺术馆举办,展览展出八十岁的艺术家赵渭凉多年来创作的55幅代表作。 “不管我身处何方,我都是上海人,希望通过这个展览为上海献上一抹特别的‘颜色’。”赵渭凉说,“这次展览的作品,是我艺术与人生历程的足迹。岁月催人老,但愿我的艺术‘不老’。”

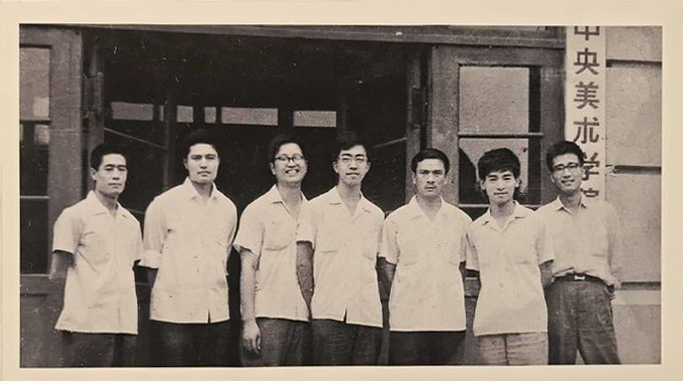

赵渭凉校友在画展现场 赵渭凉1944年出生于上海,是我校1962届高三乙班校友。中学毕业后师从上海美术学院孟光教授,1979年成为中国美术家协会上海分会会员,曾在上海交通大学艺术系任教。 上世纪六七十年代,在上海育新中学担任美术教师的赵渭凉,与陈逸飞、夏葆元等一众画友同为《解放日报》美术通讯员。也是在那个时期,他与上海美专“三剑客”陈逸飞、夏葆元、魏景山一起交友作画,度过人生的青年时代。

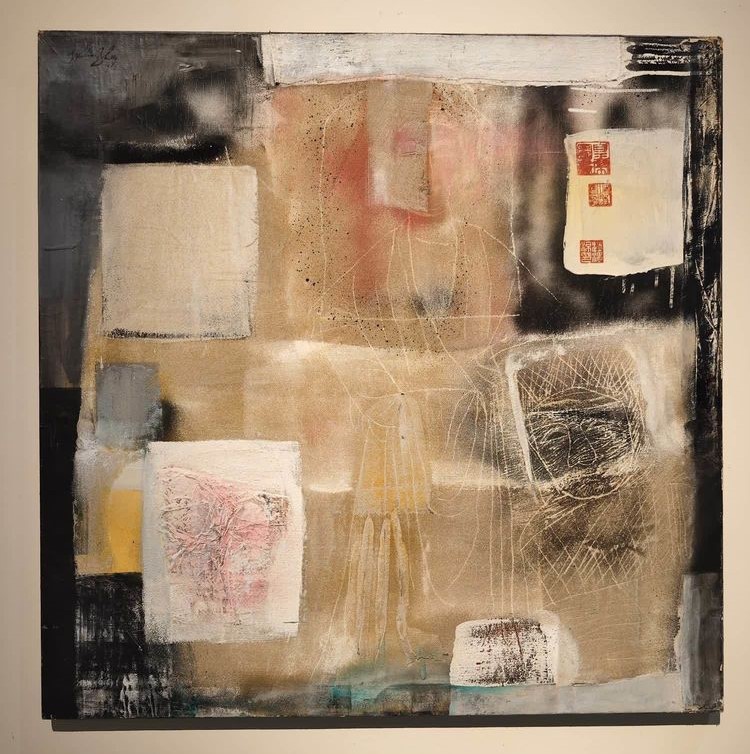

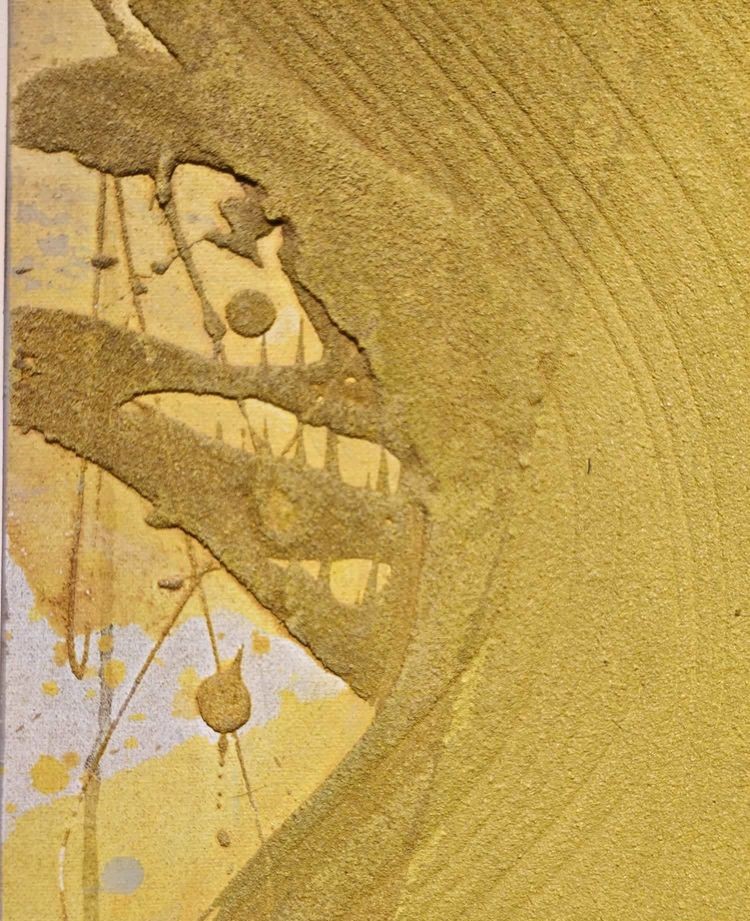

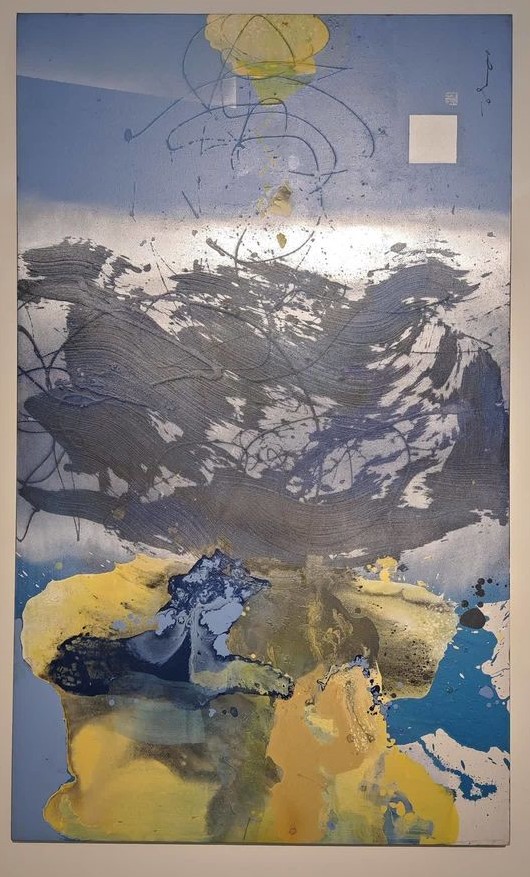

赵渭凉(右一)曾与陈逸飞(左四)等一起交友作画 彼时,海派画坛星光熠熠。正值青年的赵渭凉,虚心请教刘海粟、朱屺瞻、颜文樑等前辈大家,给自己打下扎实基础。 1986年,赵渭凉赴美学习。赴美前,其作品已在全国多个画展中屡次获奖。赴美后,他的画风从新写实主义转变为后现代抽象主义。 尽管旅美多年,他的抽象画里依然蕴藏着东方意蕴。他早期的抽象画代表作是一幅有石窟文化元素的作品。在后来的几乎每一幅画上,都能看到他精心选择的中国文化符号,如青铜器花纹、石窟、篆刻、书法、器具等,他甚至曾将中国人使用的筷子直接挂在抽象画上。中国文化元素的运用,增加了他作品中的人文精神。 同济大学人文学院副教授、展览学术主持夏开丰评价称,近年来,赵渭凉的作品出现“破框”的迹象——方框在画面上逐渐消失了,画面更为自由。“解域之象是一种把具有文化属性的形象从其原来的土壤中解离出来,进入到当下的平面中而重新生成为一种新的形象,它与原来的文化既相似也不相似。我们在赵渭凉先生的作品中看到的正是这样的解域之象,一种正在生成的形象,期待着我们也卷入它的生成之中。”策展人周长江表示:“从写实到抽象,赵渭良先生的艺术融汇东西方特点。这场展览比较完整呈现了赵渭凉先生的艺术脉络。” 赵渭凉说:“我用20多年的写实功夫,倾注我一生的悲、欢、爱、恨,画出了30多年的抽象。好与坏都可贵,不仅仅是画,而是艺术灵魂的升华,也是我艺术与人生历程的足迹。” 该展览由上海市对外文化交流协会和上海市美术家协会担任指导单位。

《他为故乡献上一抹特别的颜色》 (视频) (来源:人民日报海外版) 附:展出的画作(部分)

|