回眸母校生活系列画 (德育篇)

66届中三丁班 王坚 编者按:为迎接母校百年校庆,66届中三丁班王坚校友以对当年附中生活的怀念,发挥自己的特长,作了数十幅漫画捐赠给母校以向百年庆典献礼。 我们按照“德育”、“智育”、“体育”三个篇章将不同主题的漫画分别刊载。 今天,再来欣赏他作品中的德育篇。 鉴于“德育”的范畴涉及到学生在校期间的方方面面,深受当年社会政治形势所限,同时又是同学思想成熟之必经阶段和如实反映,我们在选编过程中对题材的判别难免有错位或偏题,敬请谅解。

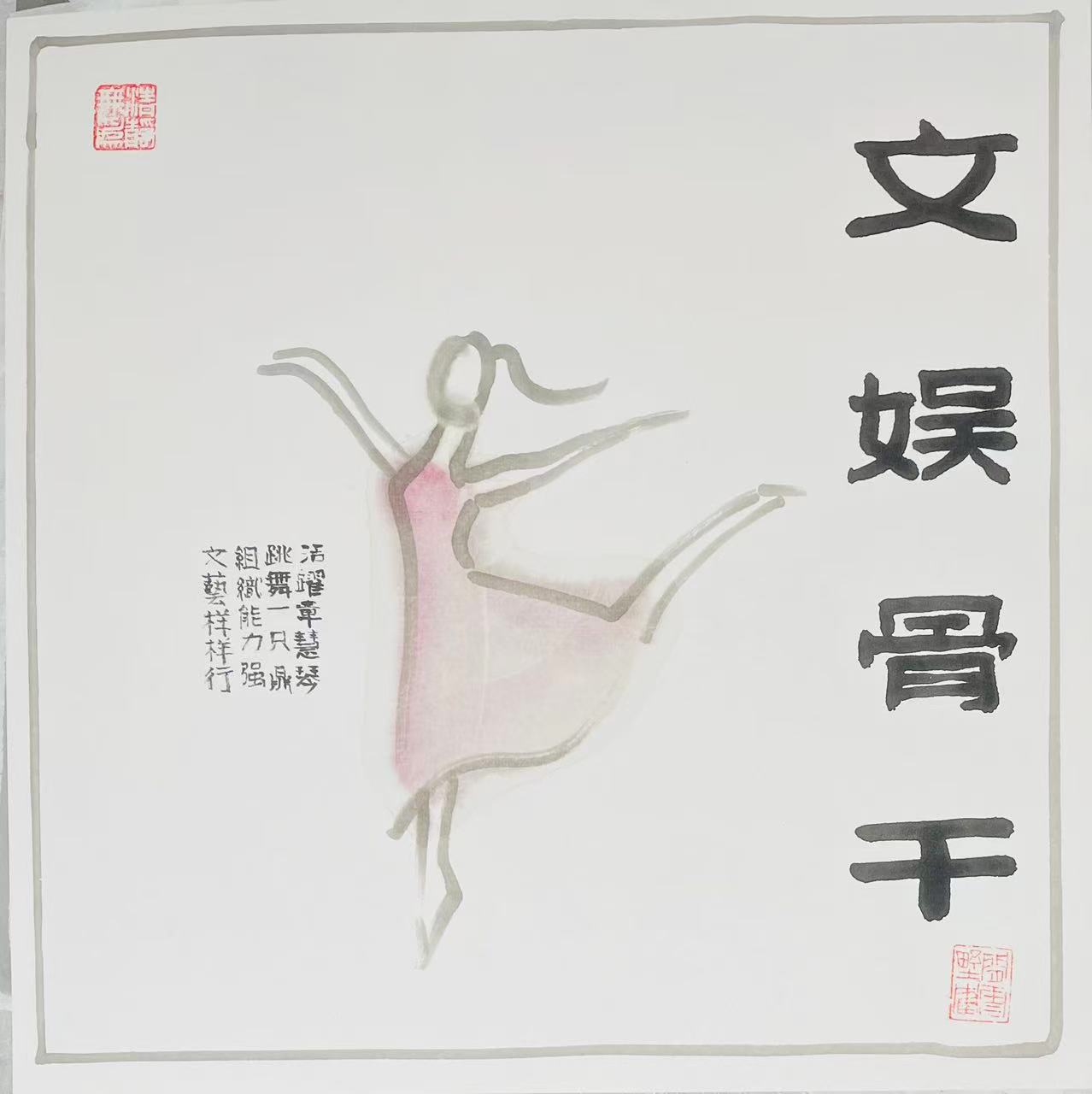

作者是男生,女生的事了解不多。但章慧琴比较有名,能歌善舞,文体都行,又善组织张罗活动,自然而然,毕业后大家还推选她为同学会的会长,七十多岁了还精力充沛。

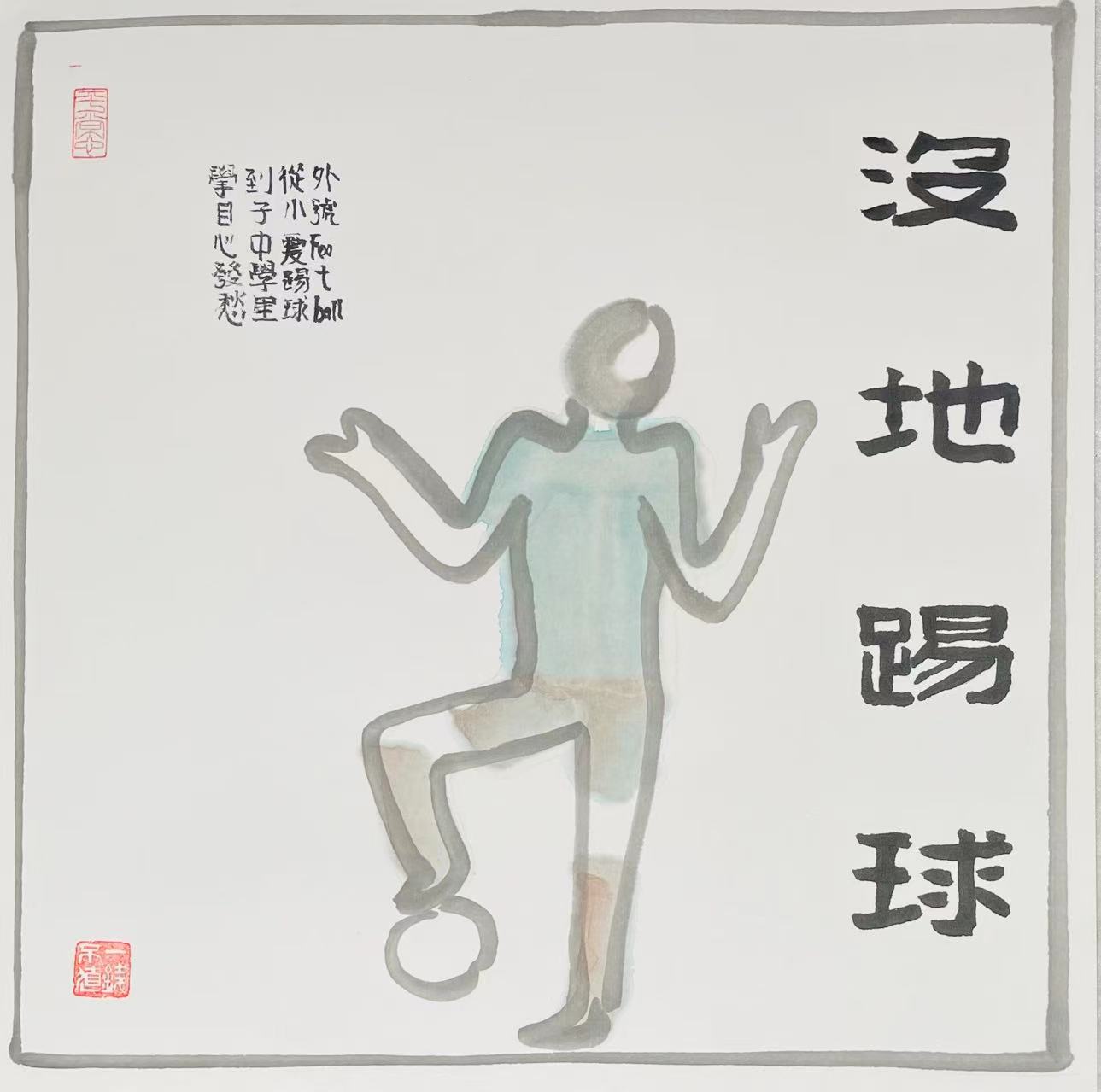

敦实的身子,虎虎的脑袋,小学里喜欢踢足球,自然,football的外号非他莫属。环观校园,有篮球场、排球场,沙坑、跑道,甚至体操房游泳池。就是找不到他用武之地,球是没地方踢了,但是football的帽子到毕业了还没摘掉。

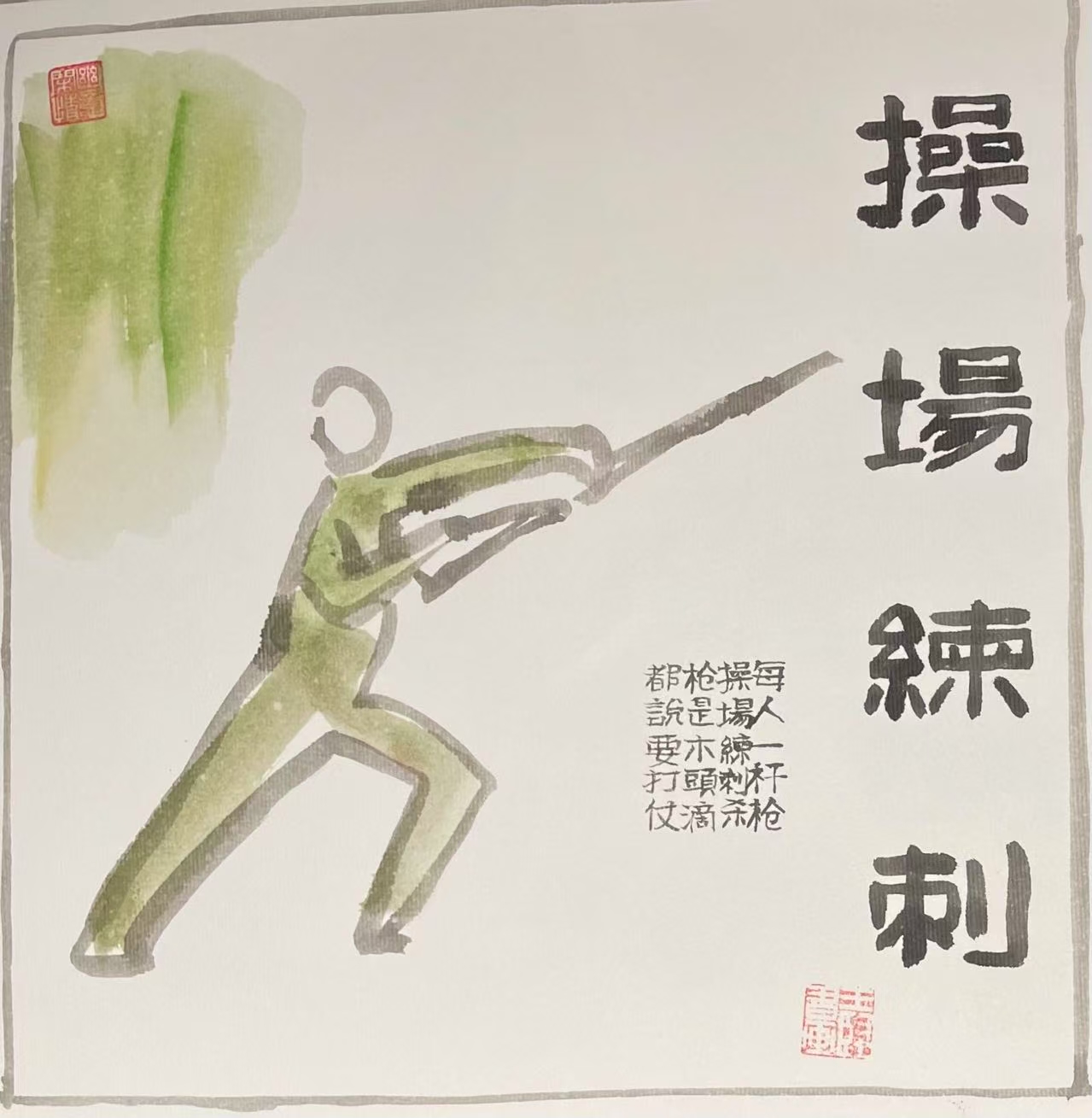

有一段时间,听说要准备打仗,大家都学起了练刺杀,男女生都一样,一人一杆木头枪。那时操场上一片“杀、杀”声,热火朝天。当然,仗没打起来,我们只是练练身体,学些花架子动作罢了。

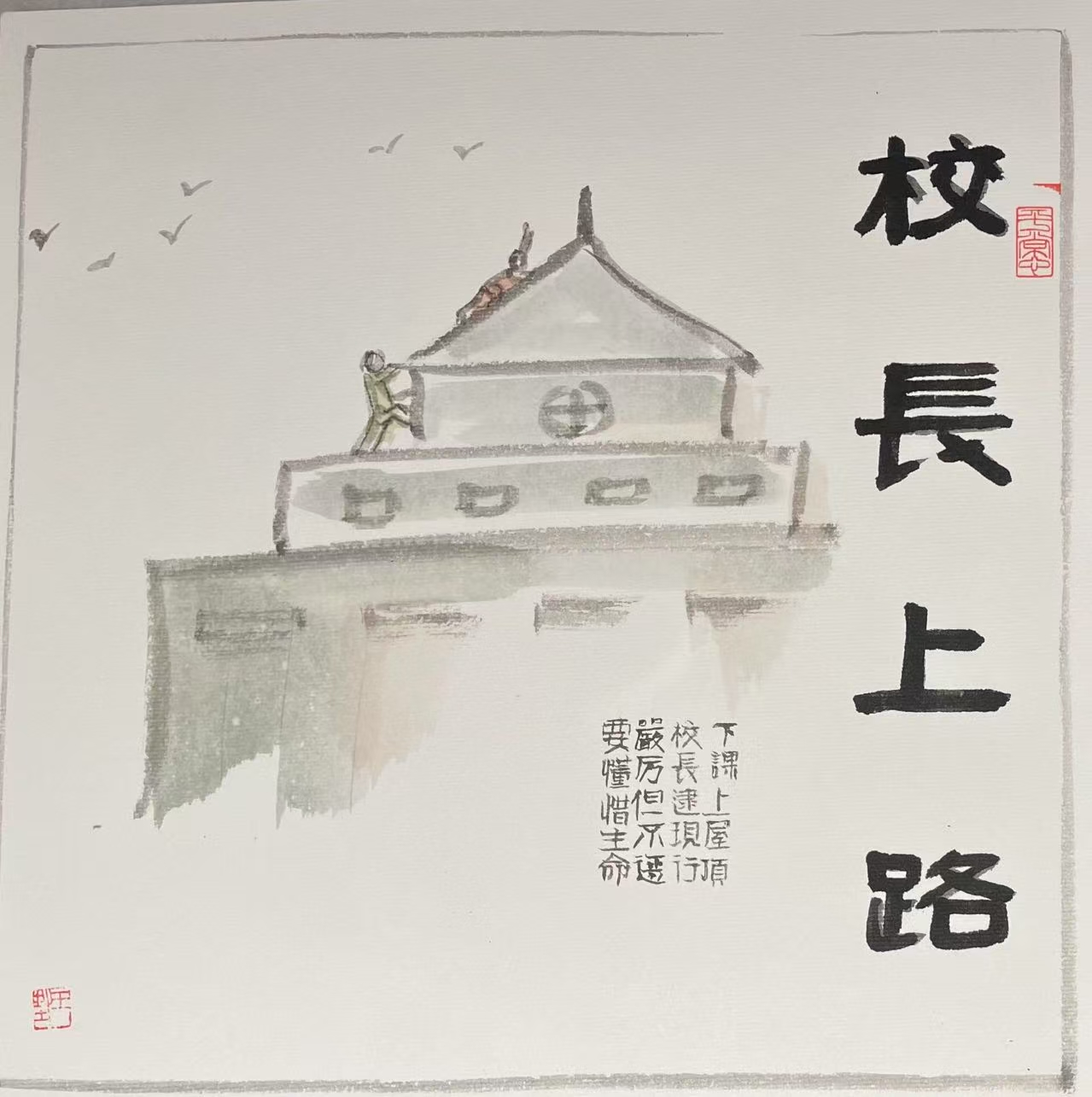

刚从小学进师大附中不久,少年人就喜欢做点冒险的事情。有一天,心血来潮与同班同学保宪森去爬体操房的屋顶。正好被路过的徐正贞校长看见,被叫了下来,心惊胆战,以为大祸临头。但是很意外,校长只是批评了几句,让我们注意安全,爱惜生命,以后可不许这样。受训后我们扭头就走,还说这个校长真上路,没有告诉班主任也没有惩罚我们。这也引发我们对这个学校的好感。考上这个学校值了!

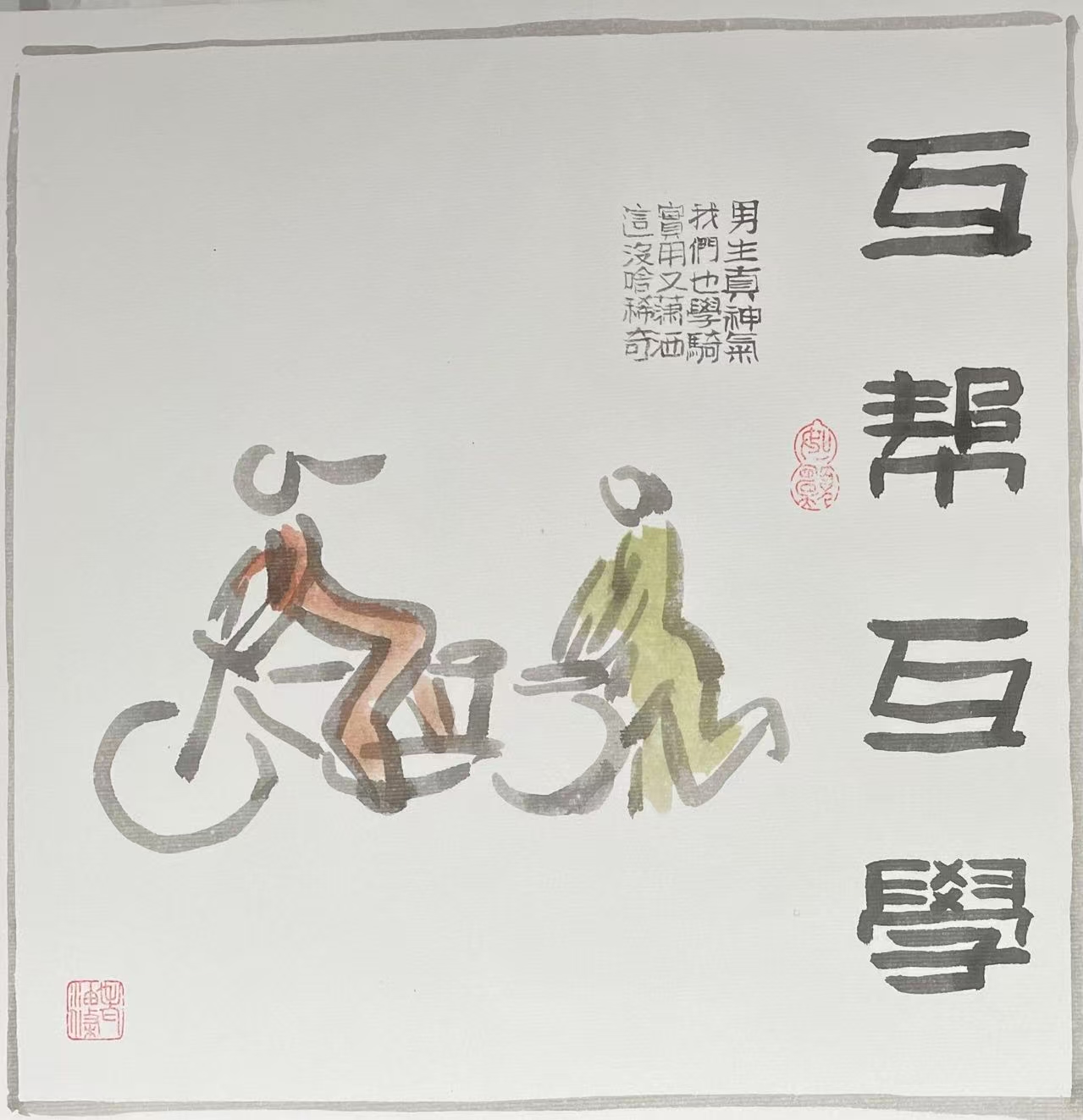

骑自行车,往往是男生先学会,大胆而调皮,女生进中学看了也羡慕,有什么稀奇,我们自己学,她们在操场上互相帮助,歪歪扭扭,跌跌撞撞,也学会了,胆大的稍一会,就骑着车上马路了,太爽了 ! 上课之余.另有收获。

《冰山上的来客》这部电影曾经风靡一时,是一部反特和爱情故事交插在一起的影片,既有悬念和惊险的主要情节,又有曲折缠绵的爱情副线陪衬,吸引了大批观众。其中的影片台词“阿米尔,冲!”,更是广泛流行。《花儿为什么这样红》这首电影插曲,深受广大青少年喜爱,它的情深,它的热烈,拨动着青春萌动的同学们的心。

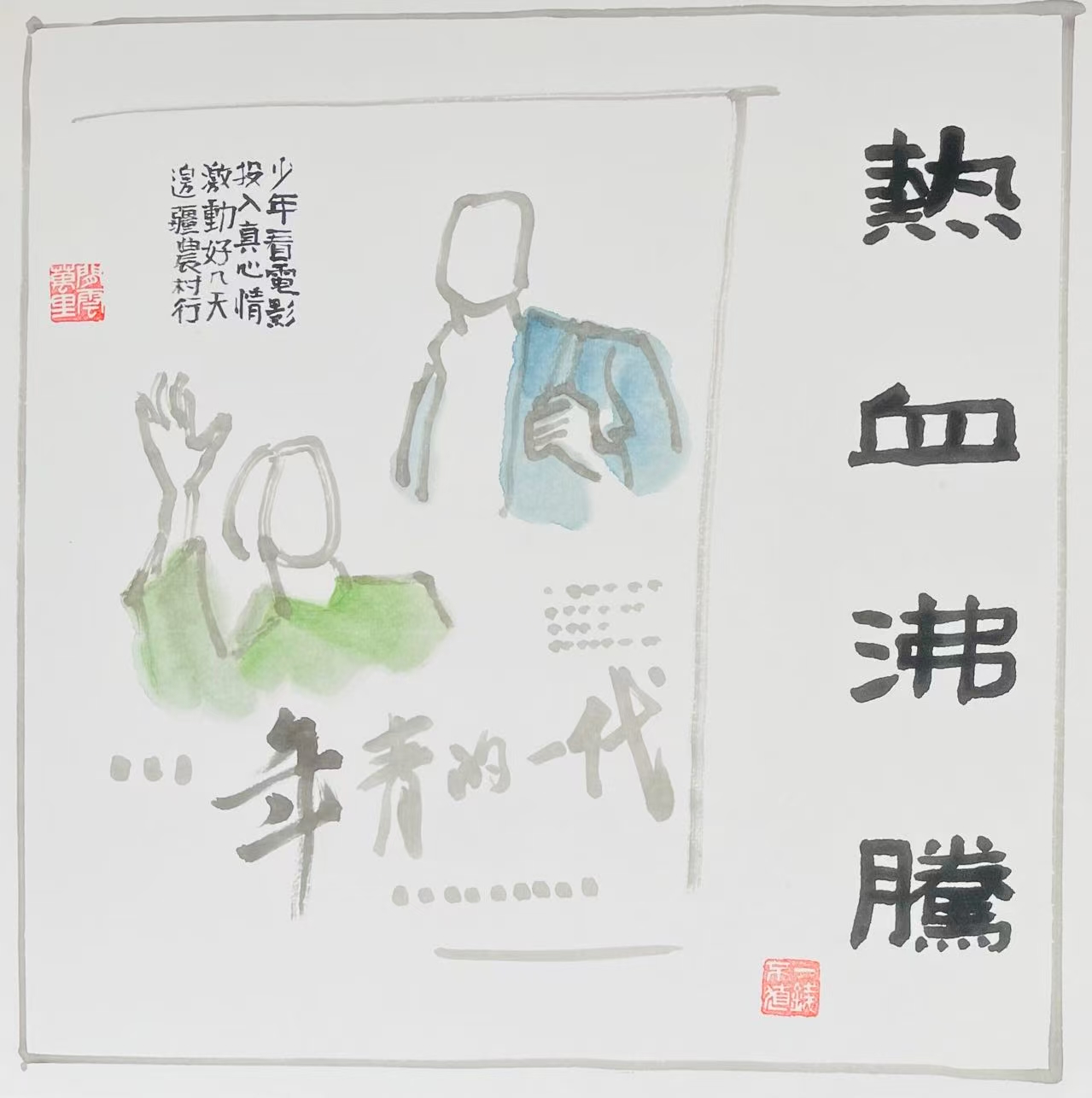

中学生可塑性很强的,文艺作品的鼓动性也是很强,两强一碰撞,使产生很烈的焰火。那时《年青的一代》正热映,萧继业成了年轻人的偶象,看了电影,久久不能平静。“好儿女志在四方”蔚然成风,有些同学未毕业就想“到农村去,到边疆去,到祖国最需要的地方去”,家长要拦也拦不住。

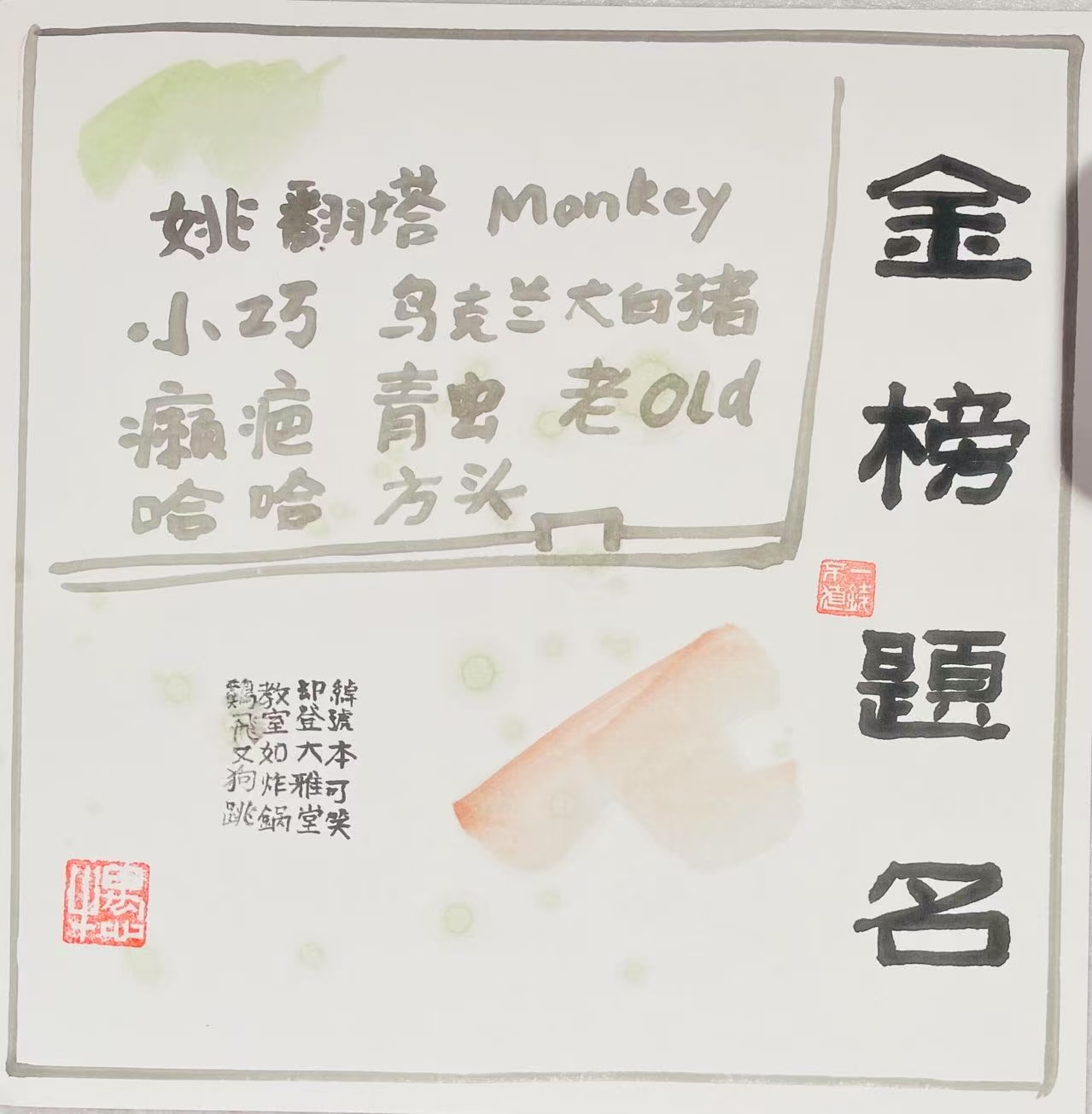

搞笑的人总是有的,一日,同学们一进教室,看到满黑板的文字,中英文都有,仔细一看,大笑不止,全是同学们的绰号,整个教室顿时热闹起来。也怪,没人想到要擦去,毕竟这也是一种非常有趣的称呼:虽不雅,但总反映了一些特征,是少年时代才有的土特产。

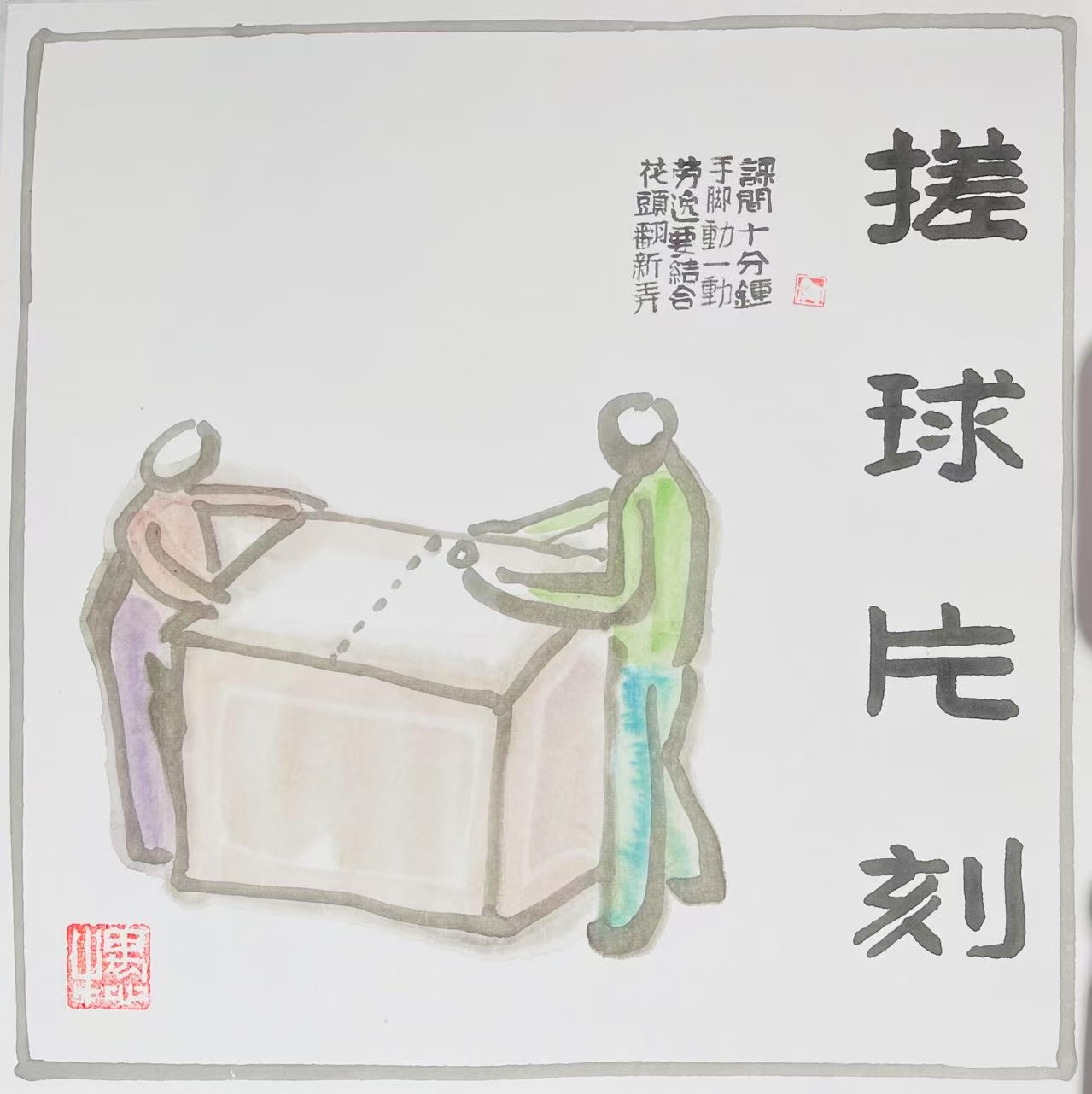

运动队是搞体育的,大多数同学也是很注意劳逸结合,想出许多法子活动身体。下课休息虽只有十分钟,大家会在教室讲台上来个搓乒乓球比赛;冬天也有双手插袋,用脚“石头、剪刀、布”等等,不一而足。

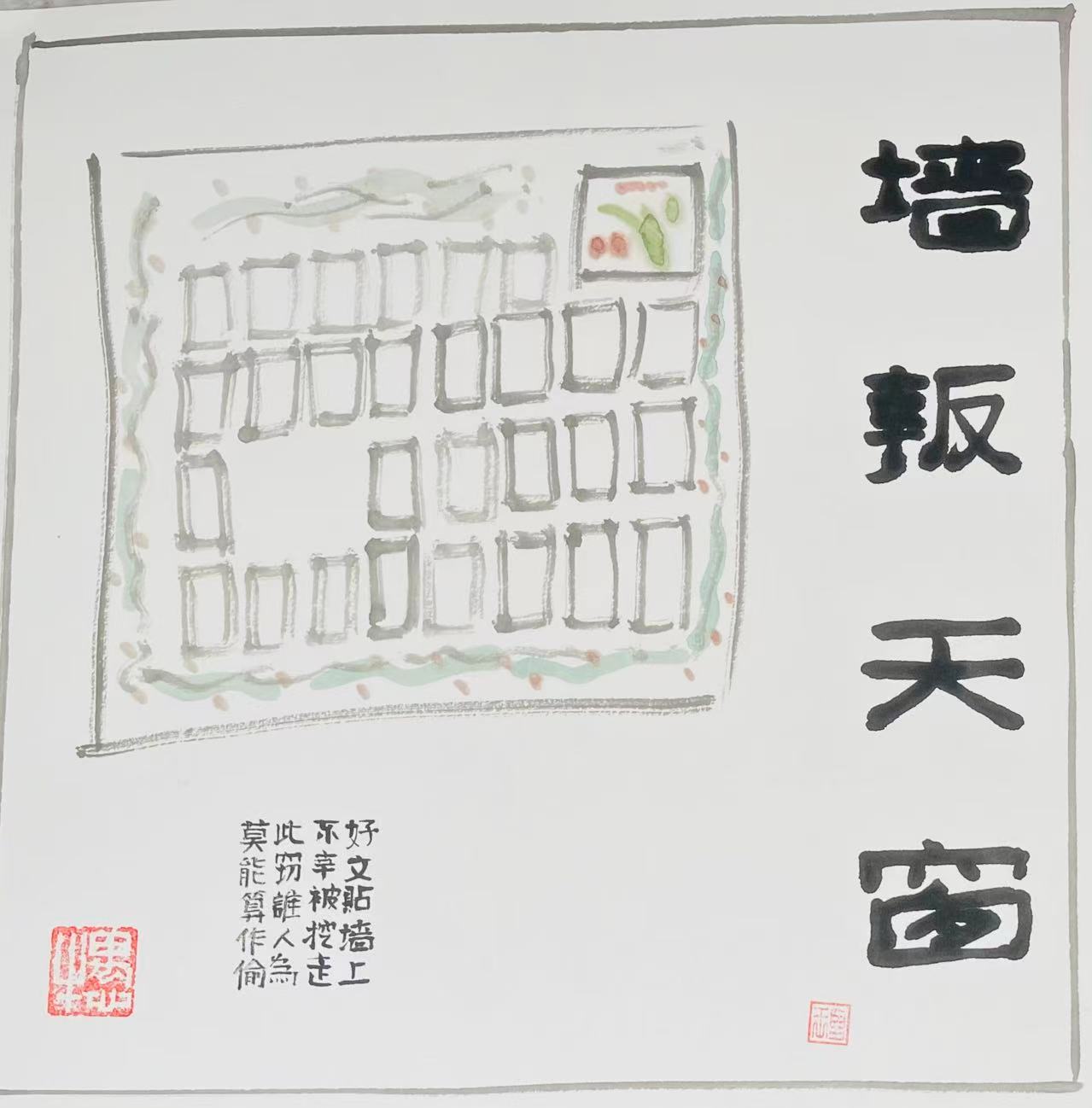

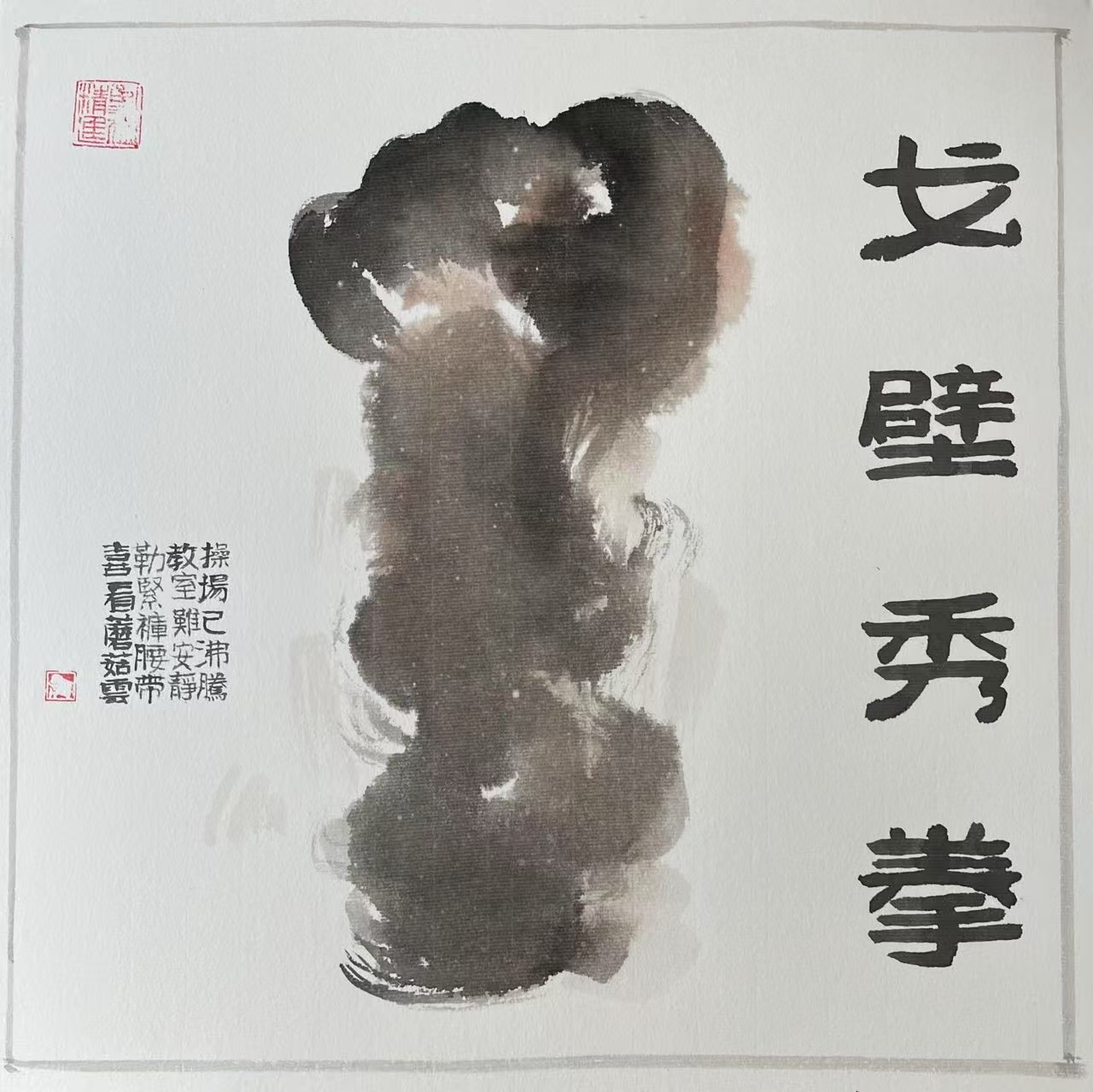

那时每个班级的后面总有一块墙用作语文园地,取名叫“学步”、“小草”……,老师把好的作文选出来,贴在后面供大家欣赏,互相学习。有一天这个园地开了天窗,大家甚是好奇:怎么文章也有人要拿?不得其解,但是也有同学说,不是说窃书不算偷吗?这个拿文章也不算偷,不算偷! 可能是好学,不过行为幼稚了点。

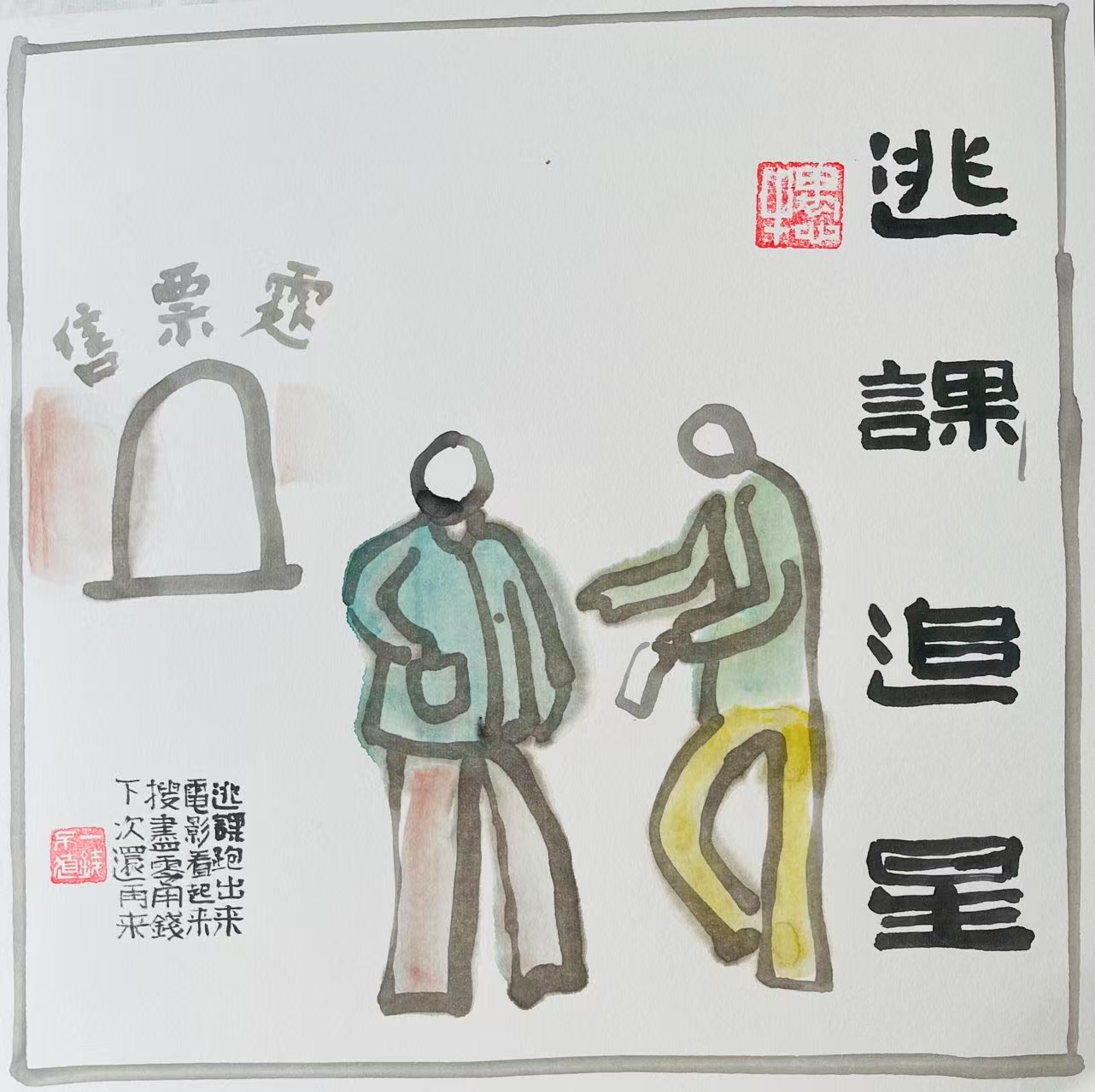

任何时候在青年人中总有追星族。为了看自己心仪的演员,掏尽囊中零用钱,不惜逃课去看电影,一遍又一遍,百看不厌。人的生长是有阶段性的,来时挡不住,压不垮;去了如风过,没了就没了,死灰难复燃。

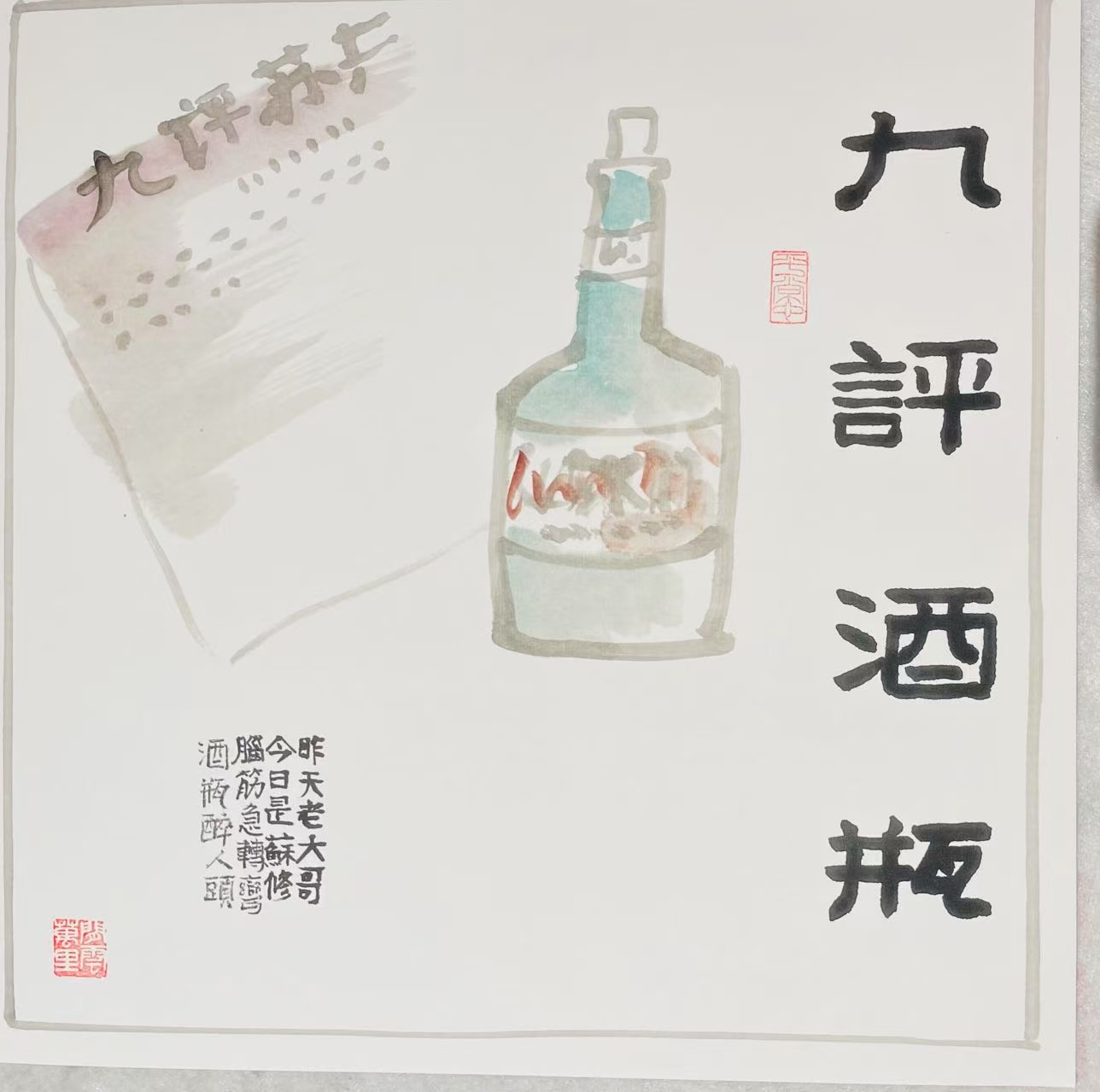

那些天广播里不停播放“九评”。中苏交恶,老百姓是突然知道的。有一则笑话说农村开大会,要求带好“九评”,于是乎有些村民就拎着酒瓶赴会。昨日还老大哥,瞬间要称苏修,不喝点酒是难急转弯的。 从前有些人仅说了些苏联不恭的话,便被戴上右派帽子,日子难过。幸好文革后几乎全部平反。

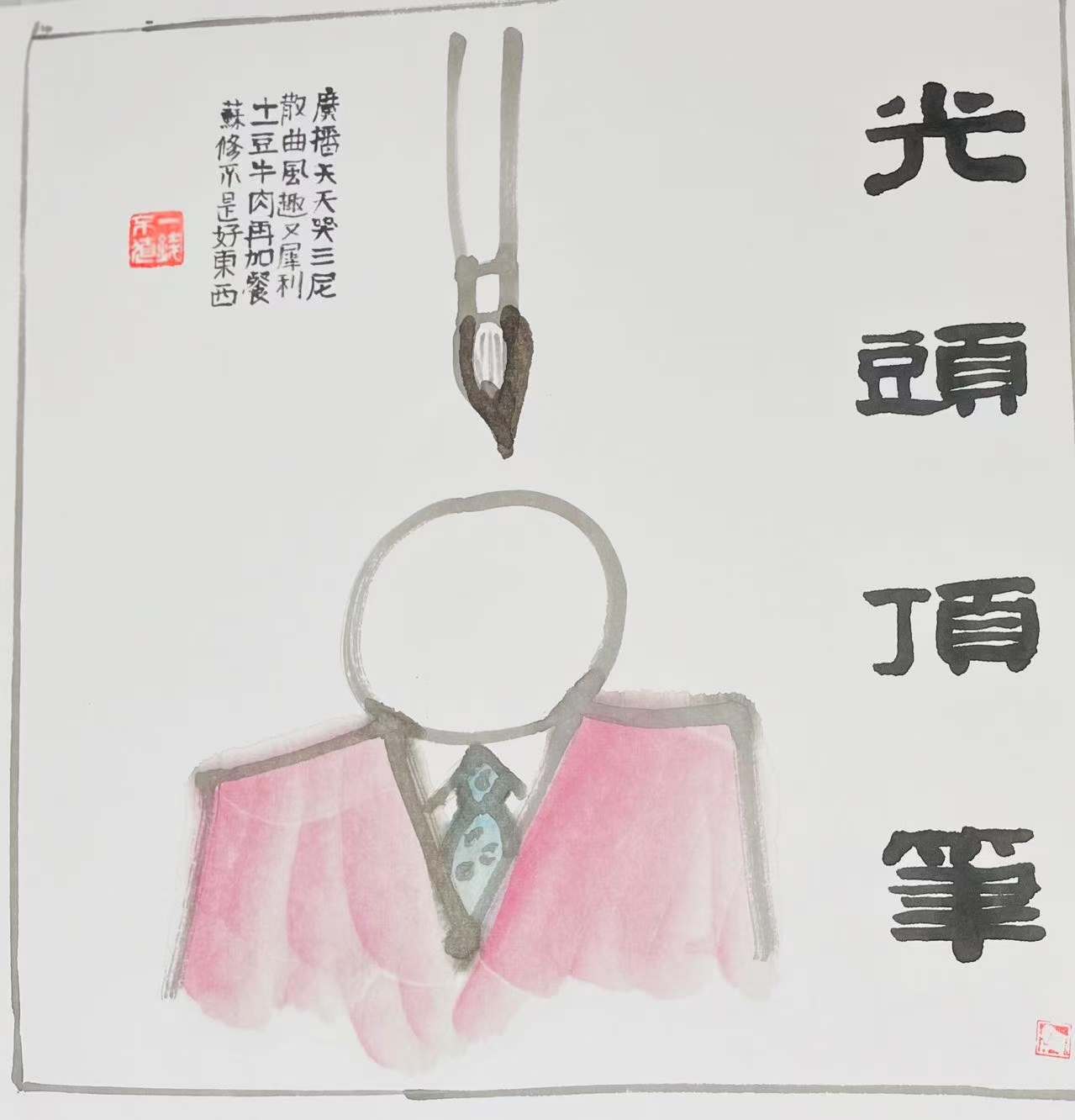

“哭三尼”这是赵朴初写的散曲,虽是古曲,但其内容诙谐、语言风趣犀利,很受同学们喜欢。其中好多佳句常在口头传诵:土豆加牛肉,努力加餐,加餐努力,光头顶不住羊毫笔,呜呼噫嘻,等等,像民谣一样传播,苏修不是好东西,也逐渐深入人心。

中国原子弹爆炸可是件非同一般的大事,不光是全国欢呼,全世界都震惊。在这个弱肉强食的世界,在戈壁滩秀拳头,这可是梦寐以求的呀!就是勒紧裤带也在所不辞。中国的强大,是维护世界和平的一道重要屏障。

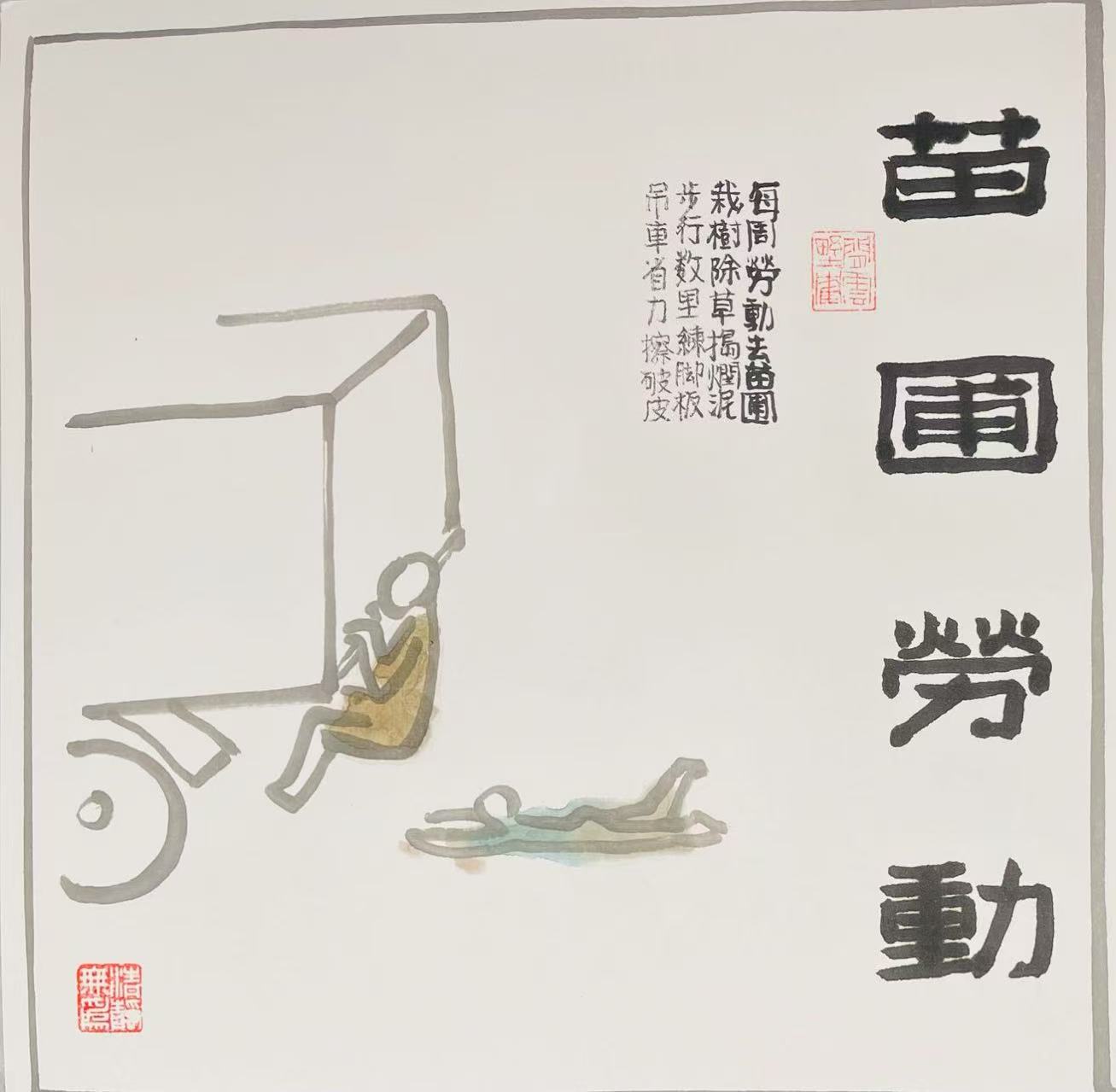

学校每周都有劳动课,到近郊苗圃干农活。离学校较远,大家都得步行去。干完重活往回走也累,有些敢冒险的同学就想了个法子。我和同学保某就经常吊卡车,可省去不少行程。当时货运卡车敞蓬的多,后部横有铁杆,趁卡车放慢速度就奔跑追上去,抓住铁杆,两腿提起。真爽!看着两旁拖着疲惫身子的同学,有点春风得意。有一次,保同学有点忘形,下车时奔跑不及,被惯性摔破手皮,他痛定思痛,说出了一句名言:人得意的时候忘形就是倒霉的时候。真是血的教训啊。此言也引领他此后的人生路。

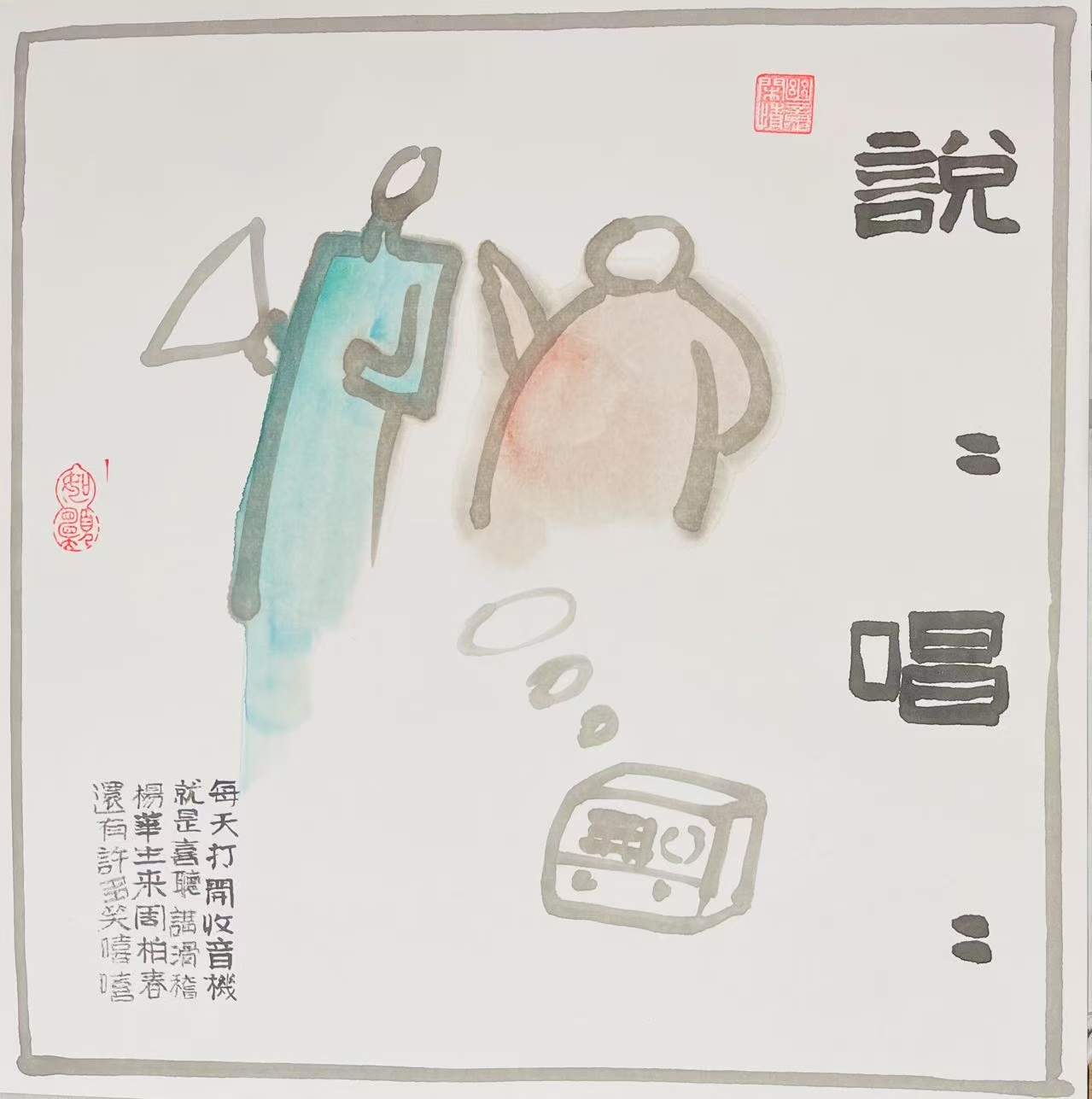

六十年代,除了去剧场、电影院,文娱享受主要靠收音机了,娱乐娱乐总要使人乐,上海地方特色:滑稽便是很受欢迎的节目,电台有一档“说说唱唱”节目,每天都有,很是好笑,大受欢迎。那些著名演员也是家喻户晓,形成很好的地方文化氛围,丰富了生活。人活着不就是追求幸福快乐吗?!

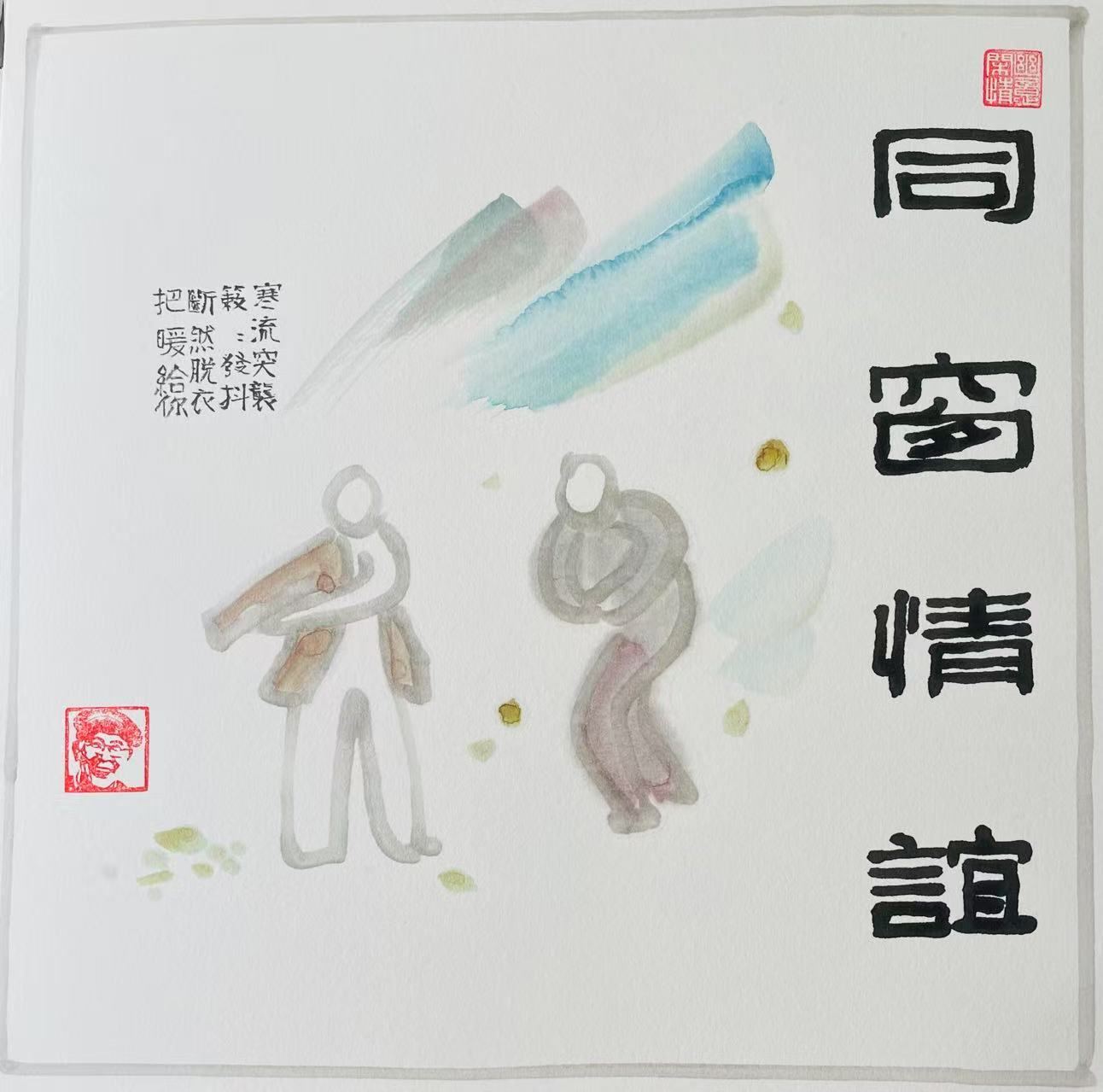

两个王姓同学放学回家同路。突然寒流袭来,王甲冷得𥰡𥰡发抖,王乙毅然脱下外套给其披上,推让许久总算同意。同学间互相帮助。彼此解忧,蔚然成风,此乃一滴水花。

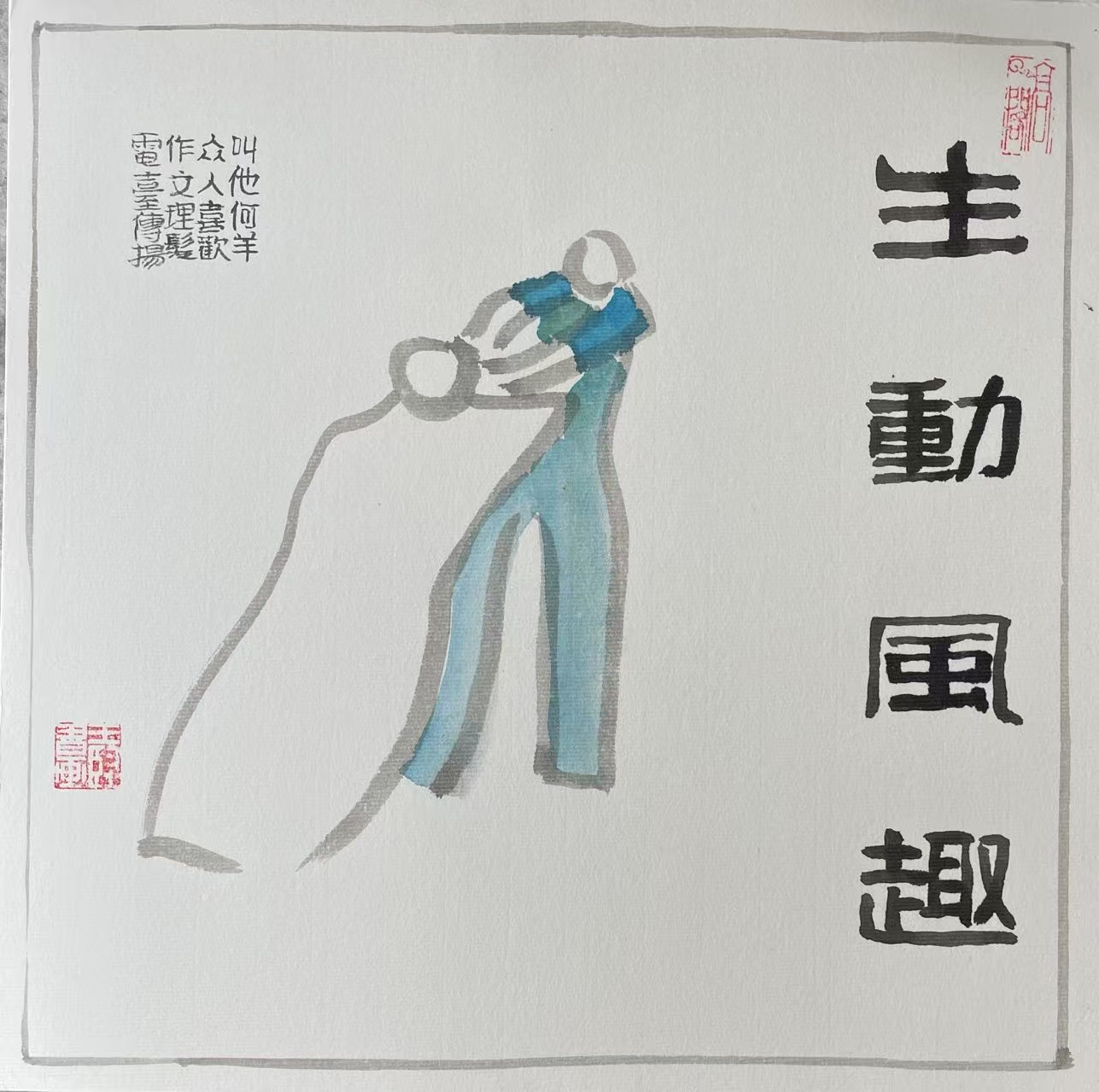

何羊大名何新民。所谓“羊”,乃是young(年轻)矣。一张娃娃脸,性格随和,总是笑咪咪的。写作文可了得。有一篇《理发》,记叙他被理发的过程,描述得妙趣横生,功力非同一般,费新宝老师把文章推荐给电台,作为中学生的范文给以传扬。 现在我叫他“洋哥”了,就是英语younger,加了三点水.是因为后来留洋了。 跋 五十几幅小品并加上一段文字,陆续发完了。母校百年校庆活动也热闹过了。来个结束语。 有同学说我记性好,其实有不少素材是同学们提供的:女生学骑自行车是李国美告诉我的;卫生室姚老师的事章慧琴记得的;沈晓老师让同学练琴同意配钥匙的事是中三甲班胡冠珍永志不忘的;有同学逃课去看电影是陈大为告密的;下课十分钟在讲台上玩搓球是中三甲的永德兄提醒的;推粪车劳动是何新民忘不了的;去虹口果园(苗圃)劳动的事是学长唐家乐看了初稿后补遗的;MIS赵的民国风是李海平想到的;游泳池的事是朱萍老师嘱我要加一幅的……。在此向各位表示衷心的感谢! 还要感谢母校的《百年校庆书画展》评委,竟然授予我一等奖,我深感荣幸。 古人诗云:“志在千里,老骥伏枥”。我将继续努力! 是为跋。 作 者

|