廖世承:中国现代教育园地的垦荒者(原载9月7日《虹口报》)

2017/9/7

廖世承:中国现代教育园地的垦荒者

撰稿 张林凤

廖世承先生(1892-1970)

《附中名録》是华东师范大学第一附属中学为纪念建校90周年出版的。翻阅此书,赫然发现,华师大一附中的各个发展阶段,无论是建校、教学或是求学都有廖氏家族的身影:从廖世承、廖康民父子,到孙辈廖有盼、廖有庆、廖有均、廖有梅等第三代,再到倪嘉、廖云和廖震等第四代,他们在华师大一附中学习工作过。从20世纪30年代起,在山阴路、乍浦路的廖世承寓所,留下廖世承这位中国现代教育先驱的身影。廖世承自喻“我是教育园地上的一个垦荒者,倘使精力允许我的话,或许我今生再能开垦一片园地。”他为教育工作者留下了一种叫做思考的状态,留下了一种叫做变革的勇气。

(左起)倪嘉、项志良、陈步君、廖云共同为廖世承先生铜像揭幕

廖震(右)和母亲陆慧萍在曾祖父廖世承的铜像前合影

教师节前夕,我有幸采访廖世承的孙媳陆慧萍和曾孙廖云,与他俩漫溯廖世承在中国现代教育领域创造的光辉业绩。

一、创立中国现代教育心理学

廖世承(1892-1970年),字茂如,上海市嘉定人,中国现代著名教育家、心理学家。出生于上海嘉定的世家大族,是江南著名的科举世家、文化世家。才三岁的他,就能准确地指出《荡寇志》图像人物的名字;八九岁已熟读《四书》《五经》,并开始读《礼记》;12岁时进家乡的中城高等学堂读书,次年转到县立高小毕业班,15岁毕业。1908年,考入邮传部高等实业学堂(即南洋公学,交通大学前身)中学部。在新的学习环境中,少年廖世承的视野得到拓展,由爱读武侠小说转向热衷阅读学术书籍和进步报刊,从埋头读书的学子转向关心国家前途命运立志有所作为的青年。

1915年廖世承(左)赴美学习

1912年,廖世承提前一年毕业,在激烈竞争中被北京清华学校(清华大学前身)录取就读三年。于1915年考取公费赴美留学,插入布朗大学二年级学习教育学和心理学。当时中国的国情,教育学乏人问津,家族反对他当“一生吃粉笔灰没有出息的穷教师”,为他联系了能捧“金饭碗”的银行工作。但面对灾难深重积贫积弱的国情,廖世承抱定教育救国的信念,家族的反对劝阻都不能动摇他的意志。他说:“今天的青少年就是未来的国民,他们的素质如何,是忍辱负重,殚精竭虑,积极建设?还是为个人名利地位?关系到国家的兴衰,社会的进退,民族的隆替。”

陆慧萍说,由于廖世承善于思考学习勤奋,不但补考出一年级的几门科目,而且用英语写成的作文还被作为范文在课堂上朗读。当时中国留学生重读一二次并不鲜见,连美国本国学生十之三四不合格都不足为怪。廖世承则因为成绩优异品行优良,于1917年被勃朗大学荣誉学会吸收为荣誉会员,荣获“金匙”奖章。陆慧萍听公公廖康民说过“金匙”的故事:廖世承穿着简朴面容癯瘦,一次乘坐巴士,一位并不相识善良的美国人,拿出一沓钱要送他,可能同情他是位穷学生吧,廖世承很有礼貌地微笑着取出“金匙”奖章给其看,美国人立即表露出崇敬的神色,毕恭毕敬地弯腰向他道“对不起”。廖世承在四年内修完六年的课程,同时获得学士和硕士学位,回国两年后完成博士论文获得博士学位,也是该校获得博士的第一位亚洲学生。

国立东南大学校舍

回国不久,廖世承就任南京高等师范学校(后改名东南大学)教授,并担任附中主任(实际校长)。满腔热忱的他,不仅有条不紊地处理校务,而且坚持边教学边研究,任职八年中,每年写成出版一册教育专著。而1924年出版的《教育心理学》《中学教育》专著,是中国最早的两本高师教科书,开创了中国教育心理学的先河;他与著名教育家陈鹤琴,联合研究出中国最早的团体智力测验法,“廖氏团体测验法”享誉国内外。

二、创建中国现代教育“六三三”学制

廖世承积极运用先实验后推广的方法,为国家培养栋梁之才。他在南京高师附中的很多教育实验是开创先例的。诸如:童子军教育、学生穿着统一校服、设立课外活动、提升学生理科基础等,十几年之后,在全国中学得到推广。

教育实验运动的兴起和发展,被认为是中国教育走向现代化、科学化的标志。民国初期,中国的教育学制是小学长达十年,中学也不分等级,制约着教育发展。如何建立既能吸收国外先进教育又符合国情的学制,教育界众说纷纭。教育界泰斗蔡元培先生主张“四二”制。认为初中四年涵盖整个中等教育,高中两年作为大学预科,最符合世界潮流;初出茅庐的廖世承提出不同的看法,认为“三三制”更适合中国教育。他亲自在东南大学主持新学制的实验,实验证明“六三三”制(小学六年、初中三年、高中三年)更利于根据学生的个性差异因材施教,从国民经济实情出发,学制上更经济,更贴近学生家庭的承受力。“六三三”学制大大减少了中途退学的学生,更适合急需进行教育普及的中国国情。1922年,廖世承起草的“六三三”新学制方案批准施行,由此建立了中国现代化学制的基本框架。

廖世承在南京东南大学的教育实验,是他教育历程中辉煌的一页。当时,东南大学附中几乎成为全国中等学校的领衔者,报考的人数达到全国之最,有人将东大附中视为中国现代教育的鼻祖。正当廖世承欲实施更多的教育实验时,国内爆发了北伐战争,东南大学和附中在动荡的局势中被迫停课。廖世承离开南京回上海的消息不胫而走,邀约他前去任职的函电纷至沓来,有中华教育文化基金会、中央大学教学处等,上海工部局则以华人教育处处长一席相邀,他都婉言谢绝了,却缔结了与光华大学的一段渊缘。

创办光华大学的起因,是圣约翰大学及附中的师生,抗议英国巡捕制造“五卅”惨案,悬挂半旗追悼死难者,美籍校长却横加干涉强行拉下中国国旗,中国师生群情激愤,脱离该校另建新校,命名为“光华大学”。廖世承对爱国师生的义举深为敬佩,受聘就任光华大学副校长兼教育系主任、附中主任三项要职,与全校师生一起投入艰难困苦的创业。他说:“中国人要办好自己的学校——光我中华”“对于国人,任何意气可以消释,惟对于侮辱我国的东西各国定须争一口气。”

为让青少年学生接受更多更好地教育,他将大量心血精力倾注在光华附中,甚至辞去大学副校长职务。在廖世承的严谨治校下,光华附中在全国名列甲等。1936年,被民国教育部评为全国九所优良中学之一。就像在东大附中培养出了巴金、胡风、汪道涵等一样,在光华附中同样培养出了姚依林、荣毅仁、赵家璧、周有光等一大批影响中国现代社会的精英。著名作家、出版家、翻译家赵家璧在回忆中写道:“我们的光华老校友每逢‘六三’校庆聚会时,都无不交口怀念和感谢光华附中和廖老师对自己培育的恩情,廖世承老师是我们不会忘记的现代中国中等教育史上最有贡献的伟大的教育家。”

八·一三淞沪抗战爆发,光华大学被日军炸毁,廖世承苦心经营的光华附中被夷为平地。当时的教育部长陈立夫,特聘廖世承为中等教育司司长,几次派人劝说都被他一一回绝。这期间,廖世承将家中所有地契,都无偿赠送给租种廖家田地的佃农和乡亲们,他说在日寇侵略民不聊生的时期,希望这些田地能给乡邻维持生计。陆慧萍说,乡亲们是很感恩廖世承的,解放后,每年都要给他送些农副产品。

三、创办中国第一所独立设置的师范学校

国立师范学院原钟楼

1938年冬,正是上海、南京、武汉相继沦陷,日本侵略者铁蹄肆意践踏中国大地的危难时期,廖世承抛下病榻上的老父、辞别妻儿,只身来到偏远的湖南安化县,在蓝田镇的光明山筹建国立师范学院。

在炮火连天中创办学校谈何容易,廖世承夜以继日、不辞艰难地工作。修建操场,身为院长的他亲自挑着簸箕运土开沟,与师生一起劳动。凭着丰富的办学经验和在教育界的威望,仅仅用了四个月,就在崇山峻岭中,创立了我国第一所独立设置的师范学校,这在今天的人们也都是难以想象的。

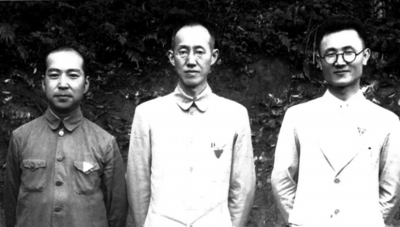

国立师范时期廖世承(中)与教师

因为缺少教室,打谷场也被用来作为上课的场地;因为没有电,学生在油灯下读书自修,教师在油灯下批改作业;师生吃饭都挤在一个大厅,老师与学生同桌,身为院长的廖世承亦如此,就餐秩序井然,彬彬有礼。而给教职员工发薪水,则是冒生命危险的苦差事,因为要到县城取钱,当天是赶不回的,而这里又经常土匪出没。每次,廖世承都亲自陪同工作人员一起去取款,曾有一次遇到土匪,幸亏他沉着机智,土匪瞅着他俩也就是“穷教书”的,料定没啥“油水”,他俩得以脱险。

“国师”学校施设尽管简陋,但学校图书馆却藏书丰厚甚至还有明清刻本;“国师”尽管校处穷乡僻壤,没有“梧桐树”,但因为有廖世承,所以不少名教师应招前来,如:孟宪承、郭一岑、朱有光、高觉敷、刘佛年、汪伯明等,都曾在该校担任教职。

国立师范时期钱钟书在这幢老屋阁楼上写成名著《围城》的

国师的首任国文系主任钱基博,首任英文系主任钱钟书是父子,在国师同坛执教,更是中国教育史上的一段佳话。1939年夏,年轻的钱钟书面临人生的重大抉择。北大、清华和南开大学联合建成的西南联大破格聘他为教授,与此同时,他的父亲钱基博却来信说,自己正协助好友廖世承在湖南蓝田建立师范学院,鼓动他也来任教。意气风发的钱钟书有些不情愿,廖世承亲自赶到上海诚邀他担任英文系主任。正是这所穷山中的学校,造就了今天我们所认识的钱钟书和他的《围城》。以致有些学者讲,假如钱钟书没有来国师教书,就不会有《围城》中那种旅途的艰辛,那种对乡下生活的亲历体验,是廖世承无意中成就了中国文学史上的明珠《围城》。但意义更为巨大的,是国师为国家培养了大量影响深远的师资,筑就了中国师范教育的典范和精神。

廖世承主张“三育并进”,但程序是体育第一、德育第二、智育第三,认为强国必先强身。他的学生,后来成为华师大教授的语言学家张斌回忆,无论严寒酷暑,每天早操都是廖校长第一个到操场,他站在主席台上,注视排成方框形的学生队列,哪个学生没出操是会受到严厉批评的。他要求学生必须选一门最爱好的体育项目。学校的体育设施,甚至有直到今天都较为冷门的棒球、垒球等。张斌原来从不参加体育活动的,在廖校长鼓励下选择了游泳。光明山附近有一条叫升平河的小河,上体育课时,学生就在河里练习游泳,在国师体育不及格是不能毕业的。

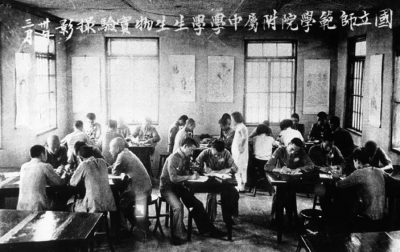

当年国立师范学院附属中学学生生物实验照片

在国师的教育实践,廖世承对于师范学院的使命,有了更为深刻的认识。他组织社会教育推进委员会,设民众教育馆、民众学校所,救济失学儿童及贫困民众,为周边几个省培训在职小学教师,为乡村教育服务。他说:“关门办学不能成为学校,只能称为‘修道院’,我们要把全国‘修道院’的门打开,变成民众的学校。这一副重担子,又非师范学校来挑不可”。

四、周恩来总理亲自任命的上海师范学院首任院长

热忱创办中等教育和高等师范教育,是廖世承一生谱写“教育奏鸣曲”的两大“乐章”。他说:“教师工作的影响非常深远、崇高而伟大。”桃李满天下的廖世承,以宽广的胸襟无私地奉献中国教育事业。在国立师范时,孟宪承是教授,受廖世承领导;1952年华东师范大学建立时,孟宪承是首任校长,是廖世承的领导;第二任校长刘佛年,当年是国师的青年教师,此时是廖世承的领导。廖世承说:“一个学校的最后成功,就靠教师。无论宗旨怎样确定、课程怎样有系统、训育怎样研究有素、校风怎样良善,要是教师不得力,成功还是没有把握。”由于廖世承领导有方,国师在全国历届高校学生学业竞试及毕业论文竞试中,成绩优异,成为抗日战争期间一所极有影响的高等学校。

光华大学校门

抗战胜利后,光华大学复校,廖世承受聘任副校长。临别前,师生们特请雕塑大师刘开渠为他们爱戴的校长雕塑了一尊铜质头像,赠送给他留念。关于这尊铜像还有后话,廖世承去世后,铜像放在他上海乍浦路的寓所,由其子廖康民保存。每周总有二三批廖世承的学生和崇拜者来此瞻仰铜像。再以后,年迈体弱的廖康民因患青光眼近乎失明行动不便,为满足更多人的观瞻,遂将铜像赠予家乡嘉定图书馆。

上海师范大学纪念廖世承的茂如亭

廖世承回沪后,先后担任光华大学校长、华东师范大学副校长;1956年出任上海第一师范学院院长;1958年7月,上海师范学院成立,周恩来总理亲自任命廖世承担任上海师范学院首任院长。廖世承作为学院行政的第一负责人,积极发挥自己的作用,贡献自己的智慧和经验,参与社会主义高等师范教育的实践。他主张学校工作应以教学为中心,特别重视“三基”即基础理论、基础知识和基本技能的教学和训练,注重培养学生的独立思考和独立工作的能力。虽年逾花甲,仍坚持到教学第一线听课,听取师生对课程内容和教学模式的建议。

每学期的开学典礼,他总要语重心长地鼓励学生“今天做优秀的师范生,明天当合格的人民教师。”在上师大纪念廖世承诞辰120周年的专题片中,有这样一组数据:在上海的中小学中,近70%的教师和近70%的中学校长是上师大的毕业生,其中有全国优秀校长、上海市教育功臣和师德标兵等一系列杰出代表。廖世承本人曾被选举为第二、三届全国人大代表和上海市人大代表,第三、四届上海市政协常委等。

五、五代从教承前启后的育人风范

纵观廖世承的家庭,是五代人接力的教育世家。他的父亲廖寿图是清末“桐城派”成员,圣约翰大学国文教授;廖世承育有一儿二女,毕业于光华大学的儿子廖康民,新中国建立后,毕生在华师大一附中任数学教研组长和教师;廖康民的儿孙中,多人毕业于华师大一附中,并成为光荣的人民教师。廖世承和夫人徐泗琴在乍浦路254弄的家,一百五十平方米的房子,最多时住18人。廖康民的妹妹带着五个孩子也住在这里,廖康民的六个女儿打地铺挤睡在一起。良好的家风熏陶,加上廖康民夫人潘廼应的精心安排,拥挤在同一屋檐下的大家庭生活井井有条,孩子们各就各位读书做作业,都是品学兼优的佼佼者。

廖世承生前居住的乍浦路254弄弄内场景

廖云叙述了这样两个故事,他的父亲廖有均,是廖康民的第四个孩子,1965年考入清华大学,也是上海考入清华学生中的第一名。得知孙儿与自己成为清华校友,不苟言笑的曾祖父露出欣慰的笑容,直接就将上清华的学费给了廖有均。廖康民育有二儿六女,夫人潘廼应毕业于立信会计学校,是从事会计工作的,因为孩子多,还要照料年迈多病的公婆,就辞职在家,经济很是拮据。八个孩子的读书费用都是爷爷廖世承承担的,他自己很节俭,对孩子的教育费用是从不吝啬的。

廖云的小叔叔,也就是廖康民最小的儿子廖有全,祖父和父亲的言传身教是他的楷模,他成长为国企优秀领导干部,是中共十五大代表。因长期忘我工作积劳成疾,1999年离世时年仅44岁。如今说起廖有全,他的夫人陆慧萍还是很动情:他去世后,有上千人前去吊唁送行;以后一段时间,他们在中州路20平方米的家,每天都会有三五十人前来追思慰问。连门卫保安、清洁工阿姨都来了,每人送上一只信封,盈满思念之语。一位职工泣不成声地说起,他每当看到家里的电视机就想起廖总,陆慧萍这才知道自家电视机的去向。因为廖有全对她说,家中这台电视机出故障送去修理,陆慧萍几次问起,他总说:“等我公司的会开好,等我公司事处理好”,后来,他病倒了,她再也不问了,直到他去世,家里也没电视机,原来他是送给这位家中没有电视机的困难职工了。

廖云介绍,曾祖父自20世纪30年代起,就居住在山阴路191弄大陆新村带有花园的一幢楼里。解放后,他觉得自己一家住整幢楼太浪费了,就主动交给政府,又由政府分配到乍浦路的公租房。那时,曾祖父是配有公车的,但他从来不坐,而是挤公交车上下班,家里有事哪怕是家人生病都不准动用的。

廖世承淡泊名利、忠诚教育事业的品格,最直接的受益者是廖康民。他堪称廖世承倡导“三育一体”的典型。廖云说,用现今的话形容,爷爷在光华大学时是很“拉风”的,他既是校长的儿子,又凭真才实学各门功课名列前茅;他是光华大学足球队长,游泳、田径也很出色;还有深厚的文学底蕴,是学校文艺社的社长。工作以后,他的正职是美国无线电报公司职员,同时兼职大中华影片公司编辑。脍炙人口的名剧《秋海棠》,是由廖康民根据秦瘦鸥原著改编为剧本的。由黄佐临、费穆、顾仲彝三大导演联合执导,京剧大师梅兰芳曾亲临指导。该剧在卡尔登大戏院(解放后的长江剧场)演出时,出现“万人争看《秋海棠》”的火爆场面,很长一段时间盛况不衰。

廖云感慨:其实曾祖父和祖父,都有着知识分子的典型个性,对自己曾经的辉煌和苦难都不会多说什么的。作为他们的后人,很多是从他们的亲朋好友和学生那里了解到的。廖康民写得一手漂亮的板书,上课深入浅出妙趣横生。有位学生说,他对数学感觉索然无味,上数学课总打瞌睡,自从听了廖老师的课,激发了他对数学的浓厚兴趣,如今他已是执教多年的数学老师啦。在去年纪念廖康民的座谈会上,一位学生真情告白“没有廖老师,就没有我的今天。”原来,他高考“豁边”,被录取的学校与他想进的大学有天壤之别,他消极潦倒不愿去上学。是廖老师一次次对他循循诱导,令他鼓起勇气上学的。以后他再次参与高考,以优异的成绩考入上海一所医科大学,现在已是一位名医。

廖康民的学生梁波罗、叶惠贤,每年春节都来给当年的班主任拜年,感恩廖老师在他们成长道路上给予的正确指导;而廖世承父子与赵家璧的友谊同样令人称道。廖云还记得,小时候见到赵老来家是他开的门,赵老是为祖父送书来的,他为赵老泡上一杯茶,白发儒雅的赵老,会慈祥地摸摸他的小脑袋,坐上半小时左右就告辞了。那时,两家都没有电话,事先没有约定就直接来了,但赵家璧那种谦谦君子的风度,在他幼小的心里留下深刻的印象。

廖康民曾荣获上海市优秀教师并当选为上海市人大代表,还被评定为一级教师。在廖世承的孙辈和曾孙辈中,又有多人就读于华师大一附中和上师大,毕业后成为光荣的人民教师。

(原载9月7日《虹口报》)