七十载師生情--──緬懷永圻老師(55届高三乙班 丁忠源)

2020/3/29

七十载師生情

──緬懷永圻老師

55届高三乙班 丁忠源

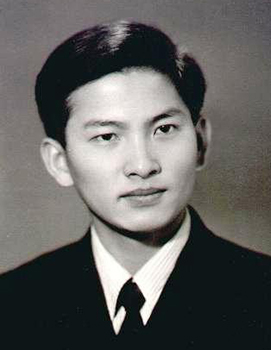

李永圻先生遺容

《老师,我想您》

2019年三月底春暖花開之日,先生胞妹淑君突然告訴我:我阿哥走了。我頓時如雷轟頂⋯…

1949年我小學畢業後考入光華大學附屬中學,在初一乙班求學。對我這個從小在上海法租界弄堂里長大的孩子來說,什麼都是新奇的,尤其是對老師。因為入學前父親如數家珍般向我介紹過一批光華名師,个个學識精湛,教學有方,因此每堂課開始時,我特别留意老師的形象.其他各科的老師都符合我想象中的標準,唯獨歷史課,走進一位腼腆的“大學生”,身穿長袍(這點和其他各位先生一樣)的这位白面書生走上講台,在黑板上寫上“李永圻”三个大字,先介绍自己。開始時李先生说话有點拘泥, 講課慢条斯理,有時不知為什麼,講着講着臉就紅起來了。同學們一個個都憋住笑,面面相觑。

以上是李永圻先生最初留给我的印象。

李老師常州口音很重,香糯的常州上海話和父親的口音相像,這一下就拉近了我們之間的距離,開啓了長達七十年之久的師生情緣。

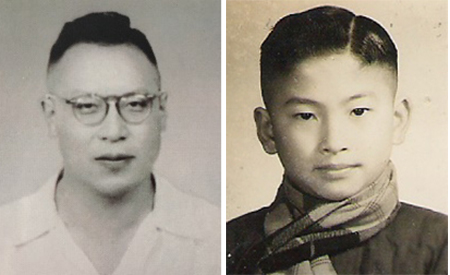

1949年初入光華附中時期的永圻老師和我

随师入沪 求學從教

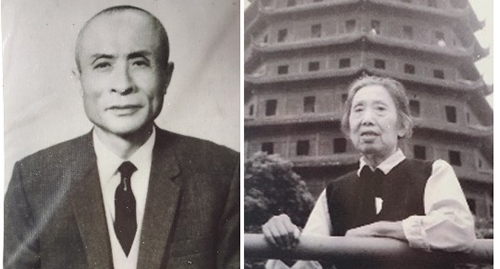

永圻老師出身書香門第,1927年3月7日生於江蘇武進走馬塘,父親李德夫,母親吳巧先。

永圻老師的双亲:李德夫、吳巧先

民国期間李德夫先生一直在常州政府部門主管文化教育事業,是中国近代著名史学家吕思勉先生的世交摯友。

中國近代著名史學家國學大師吕思勉先生

永圻老師九歲即離家来常州城里求學,1937年淞滬抗戰,吕思勉先生就職的上海光華大學被被日寇炸毀,吕思勉先生返故鄉常州教書,就職于省立常州中學,永圻老師小學畢業後考入常州中學,愈加用功讀書,聆听了吕思勉先生的課後,對人文學科產生了濃厚的興趣。吕思勉先生見這位學生秉性誠厚,勤奮好學,又是摯友李德夫的公子,遂將他收歸門下,當兒子一樣培養。吕老先生對李永圻如同己出,又嚴格要求,而永圻老師,在恩師吕思勉先生面前,始终是一位誠惶誠恐,虚心好學的小學生。从此吕思勉先生和李永圻结下了非一般的师生情誼。

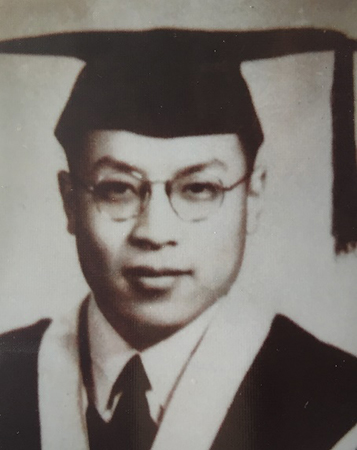

中學時代的李永圻

1945年抗日戰爭勝利,1946年光華大學在虹口歐陽路復校,吕思勉先生返校復職,任人文學院歷史系一级教授。永圻老師高中畢業後考入上海復旦大學法學院經濟系,在讀期間受到常州藉著名經濟學教授周有光的指導,课余时光受恩師吕思勉的引導閱讀史書,在两位大師熏陶下于1949年復旦大學畢業。後由吕思勉先生推薦進入光華大學附中任歷史教员。

永圻老師復旦大学畢業照

李德夫吳巧先伉儷育有二子四女:永圻、淑新、永武、淑娴、淑君和淑华,加上老父老母,一家九口本是殷实之家,長子李永圻畢業于復旦大学,更令人羡慕。

无奈,正當永圻老師風華正茂、大展宏圖之際,社會動盪,家世突變,父親李德夫被迫遠走海外,音訊隔绝。困境之中,永圻老師用满腔的愛心,以一介書生的绵薄之力,毅然挑起作为長子的责任,擔當赡養年邁祖父祖母和母親,培育五位年幼弟妹共九口之家的重擔!

永圻老師是祖父母和母親心目中的孝子和依靠。从參加工作起,有了收入之後,他挣得的绝大部分薪水,月月按時寄回常州老家赡养長辈和弟妹,長達三十多年,直到長辈們安然離世,弟妹們長大成家。

教書育人 良師益友

永圻老师珍爱恩師為自己安排的中學教師工作,用畢生精力投身到光華附中/师大附中的歷史課教學和教書育人事業中去。

我上初一時,永圻老師初上講台,看起来就完全是位新手,上課卻能全程脱講稿,顺理循章講述歷史,恰如其分地加入文学藝術方面的内容,時不時介绍一些名作,如《三国演義》,《高老頭》,《復活》,《钦差大臣》等,同學们一點也不感到枯燥乏味。足見他備課下足功夫,博览群书,不愧是吕思勉先生的好弟子。

繼後的課開始時,他總要提問,瞭解學生接受情况。有一次,永圻老師提出一個問题后,等大家思考一分鐘,我在这短短60秒内找到了一段課文,並借年少记憶力盛和一目三行之功,把答案一字不漏記下了,“丁忠源同學,請你來回答”,老師叫到了我,我當然“对答如流”了。

有時候永圻老師還會佈置作業,一般是幾個大型問答题,缴上後老師認真批閱,批過的作業本上没有红筆钩叉,没有優良中差,只有筆体流畅的批注。考試前有一復習课,老師會出一些復習题目,考試試卷通常都是四大問答题,相當于做一次大練習。

事實上,我很喜歡永圻老師的課,每堂課好像在聽故事,增加不少知識,所以從來不開小差,從初一到高三,我的歷史課成績總在班上名列前茅的。

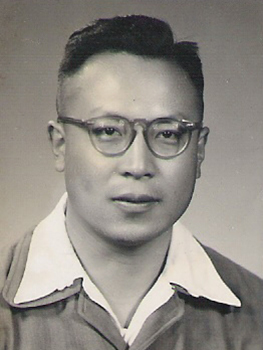

我讀高中時期的永圻老師

課下,永圻老师对同學和睦可親,把自己心中的愛,不断地拓展擴大,撒播在同學們的心田。在閒聊中他常向我們說,某某老師有什麼特長和優點,要我們抓住機會好好地學。高二時葉百豐老師是我班的语文老師,有一次, 永圻老師告訴我們葉百豐老師是一位不可多得的桐城派傳人,告誡我们一定要特别用心聽葉老師的課,當年高二的語文課本中有一課叫《登泰山记》,是清代桐城派作家姚鼐在乾隆年間創作的,描写泰山景观的著名散文。我們聚精會神地聽葉老師講這堂課。课上,葉百豐老師對這篇古文遊記,慢悠悠地邊吟邊誦邊解讀:“余以乾隆三十九年十二月,自京師乘風雪,歷齊河、長清,穿泰山西北谷,越長城之限,至于泰安。是月丁未,與知府朱孝纯子颖,由南麓登。四十五里,道皆砌石為磴,其级七千有餘”。葉老師略带磁性的京腔,聲情並茂,伴领我們身臨其境般拾级而上,向泰山顶進發。“戊申晦,五鼓,與子颖坐日觀亭,待日出。大風揚積雪击面。亭東自足下皆雲漫。稍見雲中白若摴蒱數十立者,山也。極天雲一線異色,须臾成五彩;日上,正赤如丹,下有红光,動摇承之。或曰,此東海也”。 聽得我们如痴如醉,仿佛也到了山顶,坐日觀亭觀赏日出景象。葉老師的講解,可謂爐火纯青,终生不忘。

永圻老師就是這樣循循善誘,引導我們去獲取知識的。

我讀高中期間永圻老師一直擔任我们班的班主任,經常參加我们的課餘活動,尤其是周末,我们班團支部開展活動,近的在虹口公園,遠的到復興島,他幾乎没有缺席過一次。在活動中,一點没有師生隔閡,完全打成一片,玩到高興处,他会像小孩一样,笑得前翻后仰,躺倒在草地上。这一景象,我至今歷歷在目。

我們高中畢業後, 永圻老师一直保持和我們55屆高三乙班同學的聯繫,而且繼續出席我们的活动,每次在活动中講話,发表自己的感受,例如2005年我班舉辦“慶祝毕业五十周年纪念聚會”,他全程(旅游和聚餐)参加(下图):

2005年10月永圻老師和我在東外灘

活動的第三天,我們乙班和甲,丙兩班聯合舉行華東師大附中五五屆畢業五十周年聚會(下图):

我(前右一)们部分男同學与三个班的班主任老師合影

丁明遠老師(前右三) 李永圻老師(前右二) 徐建平老師(後右)

再譬如,2016年我們五五届校友又舉行了一次八十大壽慶典,,年近九十高龄的永圻老師竟然也来向他的學生們”祝壽”:

在聚會上, 永圻老師与與一群“学生辈”的耄耋老人倾心交談

永圻老師在盛典上致词

永圻老师常说:做个中學教师,别的没有什么,而真摯的師生情誼是使人畢生難忘的,也是足以安慰的,做别種工作的同志,恐怕很難享受到这份愉快。

简樸的幾句话表達了他對學生的愛,深沉的愛,高尚的愛。

堅韧不拔孜孜不倦奉献恩師遗著

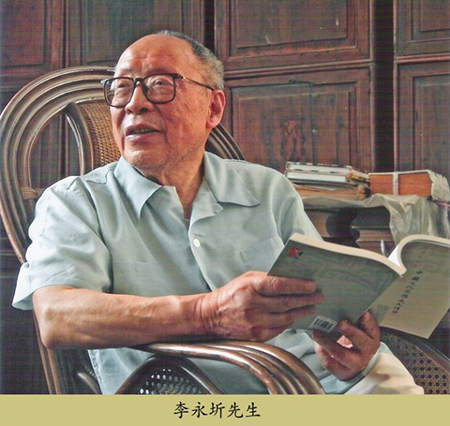

永圻老师的恩師吕思勉先生是中國近代著名歷史學家和国學大師。文史大家钱穆、趙元任等都是他的学生。易中天講課也经常引用吕思勉的觀點。他是中国史學家中唯一一位在通史、断代史和專史等方面都作出重大贡献的歷史学家,而且对經學、文字學、文學都有精湛的研究和獨到的見解。他治學嚴謹,勤於著述,為人誠樸,在史學界享有“人類的祥瑞”的美譽。

永圻老师从來滬讀大學時起,一直随師住虹口山陰路興業坊66号三樓,前樓是吕老先生卧室兼書房 ,左右两壁放置存有藏书丶书稿和讲义的老式書箱。

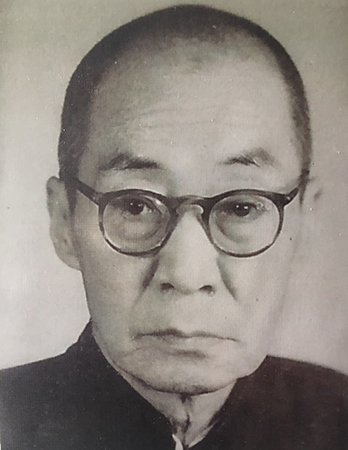

老先生有一女公子吕翼仁先生,比永圻老師大十岁,早年畢業于光華大學,是上世纪中下葉的著名作家兼翻譯家,筆名“左海”。

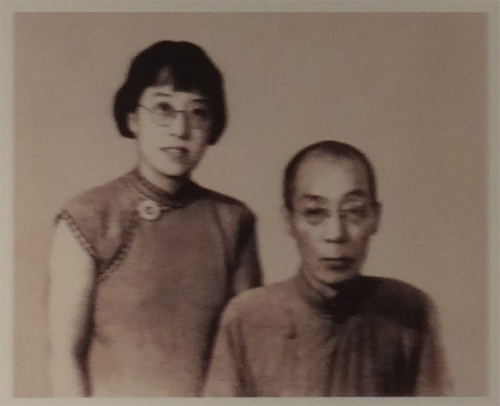

吕思勉先生父女

吕思勉先生晚年想通讀《道藏》,研究道教思想,為後人開辟途徑,惜未如愿,于1957年10月9日逝世。

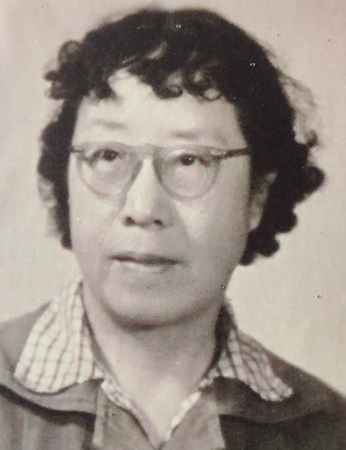

吕翼仁先生

自上世纪五十年代末,永圻老师就和吕翼仁先生一起開始着手整理吕思勉先生博大精深、浩瀚繁雜的著作文献。在將近六十年的漫长歲月里,特别是在上世纪九十年代之後,

吕翼仁先生晚年和李永圻老師

吕翼仁先生病逝,永圻老師已經退休回家,他愈加不問寒暑、不知冷暖,不曉饑飽,始终埋头於一堆故紙,認真仔细编辑、校對和整理吕思勉老先生的遺稿。

本世纪初常州市文物局幾次三番派员来山陰路找永圻老師商量,要将吕思勉老先生的遺稿移放到即将修缮的“吕思勉故居”去,永圻老师始终不允,因為他立誓要把整理恩师遗稿的工作進行到底。

過不久,一位華東師範大學歷史系研究生張耕華到永圻老师家找吕思勉资料,從此開始了这一老一少的合作,繼續並加快了吕思勉遺稿的整理工作。

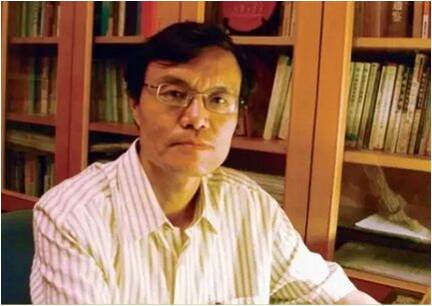

张耕华教授

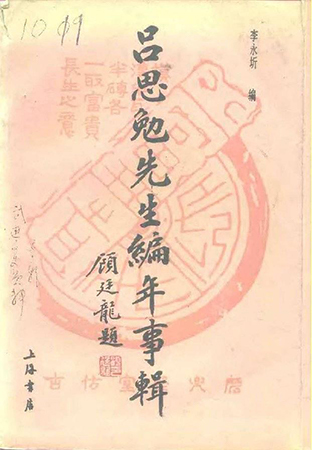

師徒两人一起,互相切磋,埋頭苦干,幾經波折,數十年艱苦奮鬥如一日。張耕華畢業留校任教,過不久升任教授。李老師在整理编辑校對過程中邊學邊研究,颇有心得,编寫並出版了《吕思勉先生編年事輯》。

《吕思勉先生編年事輯》

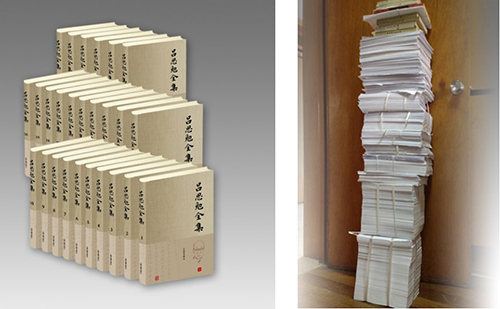

随着國家出版事業的繁榮進步,至2015年10月,终于將二十六册、總計一千四百余萬字的《吕思勉全集》編輯完成,交由上海古籍出版社出版發行,在學術界、教育界和社会上引發了很大反響。吕思勉先生的煌煌巨著得到更加深入廣泛的研究和傳播。

全套二十六册《吕思勉全集》及书稿

永圻老师用一生堅韌不拔的精神,孜孜不倦,衣帶漸寬終不悔的勇氣,在將近九十高齡之際,終於成就一件大事,實現了他畢生的夙願。

永圻老師實現人生理想的气魄,令我們所有學生肅然起敬,引以为豪!是我們的人生楷模。

亦師亦友 親如兄弟

1926年成立光華大學時起,吕思勉先生就職光華大學教授,先父丁鳳麟先生作为庖厨(包飯作老闆)開設師生食堂,為光華師生供應饍飲,抗日戰爭勝利後,光華大學暨附屬中學在虹口歐陽路復校, 先父再建"包飯作",繼續服務于光華師生。先父酷愛結交知識人士,视光華的先生們,都是他的老師和朋友。加之吕思勉先生和他本是常州同鄉(吕先生比先父大五歲),故两人结交不浅。永圻老師長期跟随吕思勉先生,這段友情也是知道的。

從初一到高三我们班的歷史課一直由永圻老師擔任,记得還在初中時期,課餘交谈時他很自然地提起了我父亲,口氣裡對先父情況瞭若指掌,这就進一步拉近了彼此距離。一次周末他領我到山陰路興業坊吕老先生寓所去,那里我第一次見到了吕思勉老先生和老夫人,還有吕翼仁先生。有一次星期六午餐前,永圻老師匆匆到德生堂(光華附中歐陽路校区的男生宿舍)找我,叫我下午一点鐘來山陰路興業坊,请我一起去看電影。飯後我準时抵達,只見永圻老師旁邊還立着一个鄉下小姑娘,老师對我说,他今天下午要開會,請我帶他鄉下妹妹到國際大戲院去看一部叫“夜半歌聲”的電影,然後叫来一輛三輪車……,我平生還是第一次和一個素不相識的女小囡这麼近靠坐在一起,好不自在!好在電影实在精彩,在影院里这一切都不在意了。看完電影,遵照老師的嘱咐,又叫了三輪車,重复这少男少女間尴尬的一幕,我一直把對方送回到永圻老師身边。中間彼此没有講過一句話,也不知她叫什么名字。大概過了三十多年,两人在常州又遇上了,提起當年事,哈哈大笑一場,這是老師的二妹,叫李淑娴。

其實我和永圻老師的弟妹們都很熟悉。

上世纪七十年代末,我為了更好地查閱和閱讀德文文献,须要復习荒廢已久的德文,永圻老師介绍我到上海外語學院電教室,老師的長妹李淑新接待了我,帮我錄制了全套《德语灵格风》。之後,失散海外多年的,永圻老師的父亲李德夫老先生,葉落歸根、回歸故里,我在淑新家見過他一面,不久老人家仙逝而去。淑新只比永圻老師小两岁,是一位慈祥熱忱的老太太,她回常州時我和她經常見面。

上世纪八十年代初,我在江西大學任教期间,林業部工作的永圻老師胞弟李永武,出差来南昌,曾經專程来江大拜访我,我带他去見了生物系林英教授。之後他来常州時,我曾陪他到荆川公園去遊覽過一次。

在永圻老師的弟妹中,與我關系最密切的是三妹淑君,其夫萬宛中先生生前曾任常州石油化工廠總工程师。在永圻老師關心下,1988年萬總帮助我完成了從江西南昌到江蘇常州的工作調動。刚調来時,宛中淑君伉儷给予我们全家無微不至的關心與照顧,使我的工作很快走上正軌,生活也安定下來。淑君與我妻都是小學教師,有共同語言,很快成為好友。前幾年,萬總病故,淑君住得離我家更近了,來往更加频繁。

常州進入新世纪後,城市建設發展加快,可謂日新月异,在文物保護、歷史迹恢復方面也颇有進展。2005年在常州十子街“吕思勉故居”修缮一新,對外開放。遵照永圻老師的嘱咐,我每年光临展馆,並隨時向老師匯報變化情况。

每逢永圻老師回常州,是我们师生见面的好機會,我總是全程陪伴他參觀恢復或新建的人文景观。最近的一次是2015年元月,“吕思勉故居”舉辦開放十周年纪念,我们师生俩一同去故居敬霭了一代宗師吕思勉先生:

我陪永圻老師参观常州吕思勉故居

永圻老師和我有一共同愛好:喜欢京戲。光華附中有傳統,每年老師們在大礼堂演一场京劇,毛仲盘、廖康民、葉百豐、譚惟翰、季振宙和盛占春等老師都是主演。這培养了不少學生對京劇的興趣,我就是其中之一。但開始時我並不懂京戲,永圻老師酷愛京戲,而且是懂京戲,非常懂京戲,因为他史學和文學底子厚,所以我喜歡他给我说戲,提高我的欣赏水平,在他引導下我的京劇“修养”有了質的飛躍。在附中學習期间,“看京戲“成了我不可或缺的周末娱樂内容,後来成了“戲迷”,遇上什么聯歡會,还能唱上几段,被朋友戲謔為“業餘票友”。我们師生間的交谈,京戲成了交流内容之一。

從初中開始一直到本世紀初,我和老師之間書信往來不斷,寫信大都用竪版信紙,從右向左,內容廣泛,無話不談,有學習和工作情況交流丶同學情况轉達,讀書心得丶苦悶喜悅,有情感方面的丶有人生感悟,還有關於京劇丶畫展、書法展,博物館等等。其中最大的特點幾十年不變:彼此稱呼。信開頭我總是寫:永圻老師,而他總是寫:忠源吾弟。是的,老師生于1927年,我生于1937年,老師比我整整大十歲,邏輯上可以稱我為弟,但情理中不合,他是師輩,而我是他的學生,這份情太重了。七十年來我背着這份情在做一件事:不負師望。

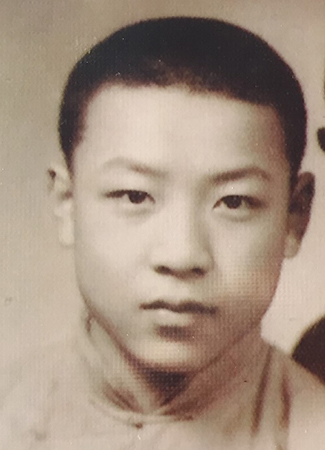

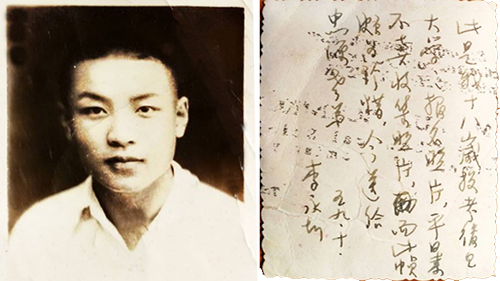

我在莫斯科大學留學期間,與老師的書信往來照常,記得在1959年給他的信中附夾了一張自己的近照,

老師在回信中也夾了一張照片,是他當年投考復旦大學時的報名照,背後還有說明:

這張照片我一直珍藏在隨身的皮夾子里,從俄羅斯帶回祖國,從北京到南昌,從江西到江蘇,從上海到常州,皮夾一只换了一只,照片依舊,只是年久有些發黃,一位意氣風發的有志少年李永圻。

永圻老師 :我想念您,您永遠活在我的心裡!

(為紀念敬愛的李永圻先生逝世一周年而作)

编者后记:李永圻老师逝世一周年将临之前,部分校友曾与我们商议过开一次座谈会来追思这位德高望重的老先生。鉴于新冠病毒肺炎疫情尚未结束,活动无法举行,就改为撰写回忆文章的形式来缅怀李老师。

本站今天刊载我校55届高三乙班丁忠源老学长的这篇文章,以殷实的史料从各个角度对李永圻老师进行了深度回忆,既还原了李老师的形象,也是对当年附中教育教学全方位的回眸,相信会在校友中间引起更多的共鸣。

李永圻老师已逝,他依然活在大家的心里。

附中近百年的教育历史,也将继续得到充实、发展!