风从东方来——我眼中的杨浦滨江(上)(67届中三戊班 陈玉琴 钱雄放)

2020/8/9

风从东方来

——我眼中的杨浦滨江(上)

67届中三戊班 陈玉琴 钱雄放

《风从东方来》(歌手 韦唯)

建国七十周年纪念日前夕,杨浦滨江公共空间全新贯通,5.5公里的区域沿江以崭新的姿态出现在世人眼前,成为开放共享的旖旎风光线。风从东方来,曾经没落沉睡的工业“锈带”,如今成了百年工业博览带,杨浦人都弹冠相庆。一直在浦江边上工作几十年的我,常常徜徉其间,曾随手拍过许多照片,今天整理成集,为曾经奋斗过,曾经辉煌过,曾经为国家挑担的企业留下自己的理解和印记。

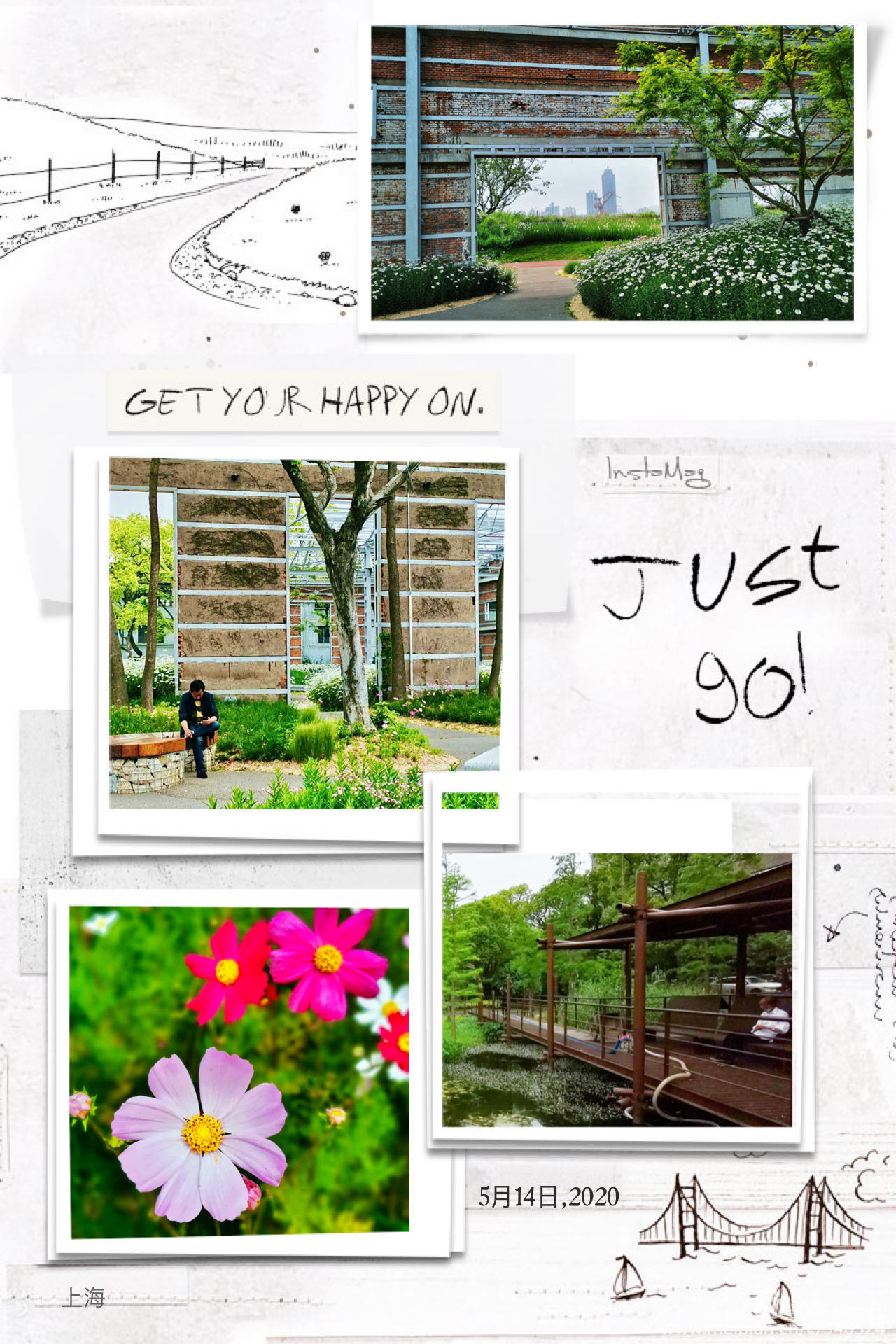

有段时间我把漫步锻炼的地点就选在杨浦滨江,凌晨观察晨起的朝阳,漫天的彩霞,傍晚关注日渐变化的滨江建设,经常用相机或手机拍下滨江魅影。

有时天公不作美,浓密的乌云翻卷,用来形容百年工业的风雨兼程跌宕起伏,倒也相符。

早在上世纪二三十年代,杨树浦一带的纺织、造船、造纸、制药、制皂、机器设备的工业就已布局,创造了中国工业的许多第一。八九十年代制造业的陨落成了百姓心头之痛。如今华丽归来,利用弥足珍贵的工业遗存,重新设计原生景观体验带,漫步道、跑步道和骑行道三道融合的健身道,政府正是做了件大好事。

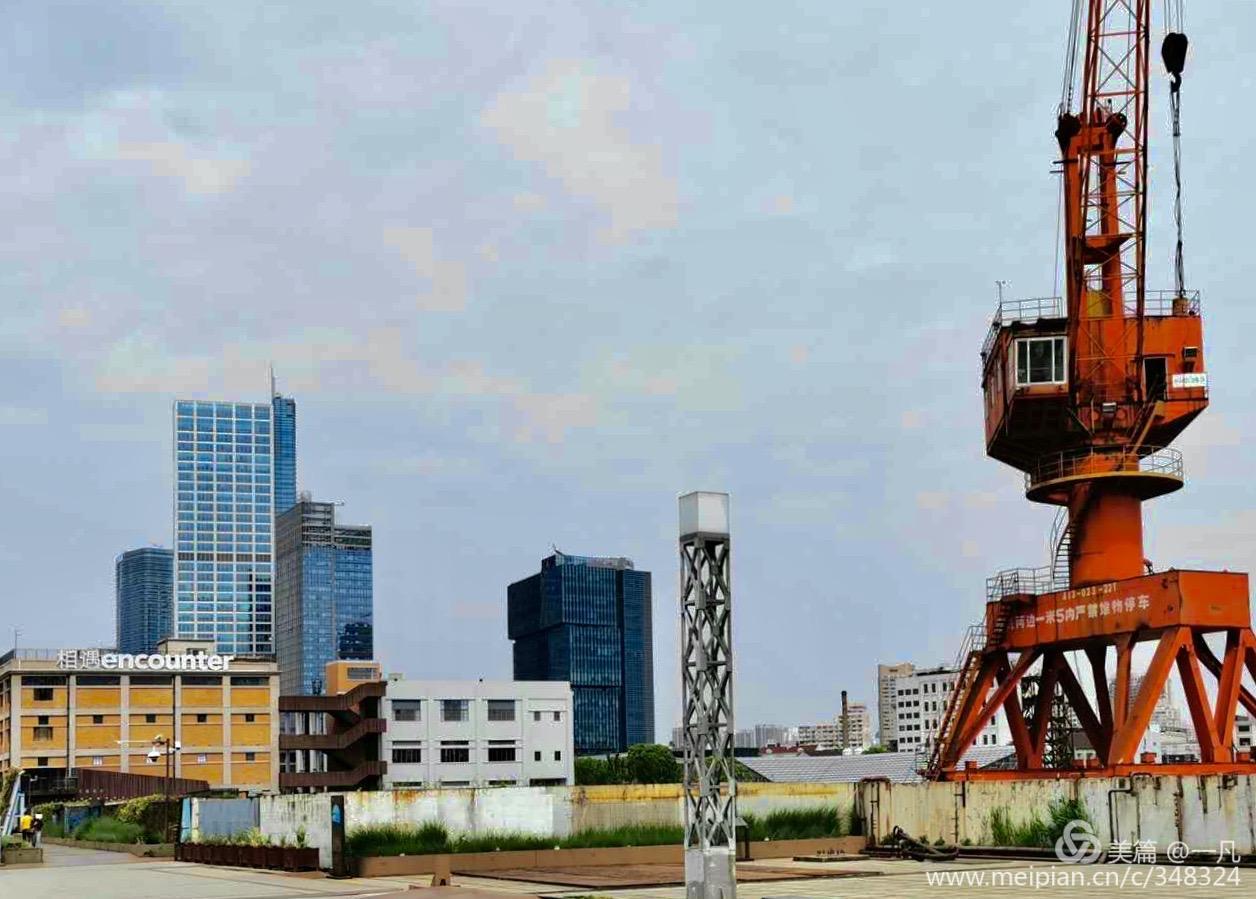

从东方走来的重工业,首选杨树浦发电厂。走进遗址公园,凝重而沧桑的工业风扑面而来,始建于1911年的发电厂,是近代工业的摇篮,当年上海80%的电力是它供应。高耸的烟囱是当年的上海标志,巨大的码头塔吊,通往发电车间的运煤栈道原汁原味保留着。第一次深入期间,都会被深深震撼。

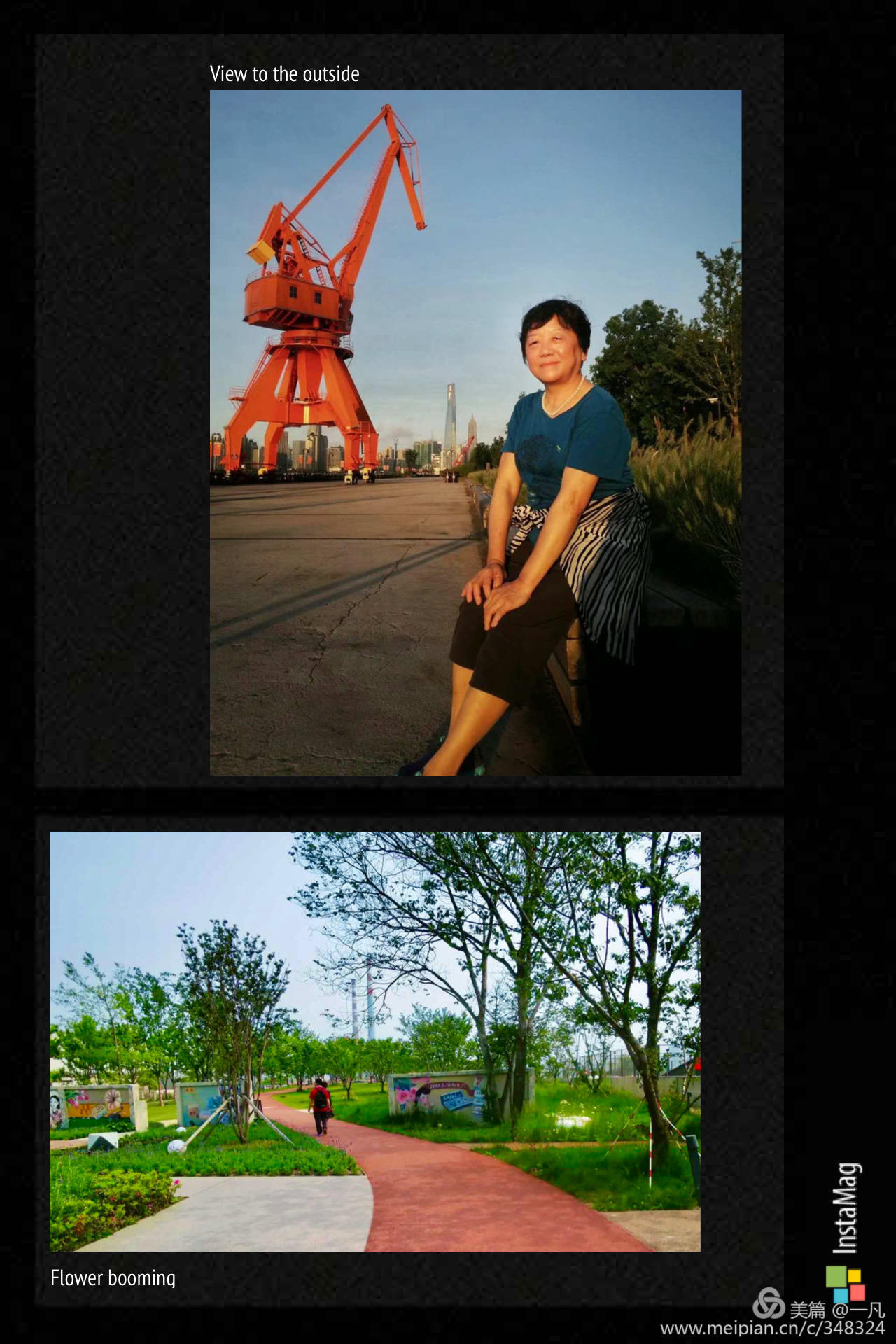

巨大的塔吊下面,浦江对面的浦东大道上的沪东中华造船企业清晰可见。

电厂段的工业遗存, 干灰储灰罐等设施依水而立,只是经过新的设计和改造,被赋予新的功能,将建成“灰仓艺术中心”。称重的煤斗上下倒置,是新的休憩凉亭屋顶,飘着咖啡的香味。

那一根根粗大的管带,除锈漆成红色,有着深厚的时代和文化情结。

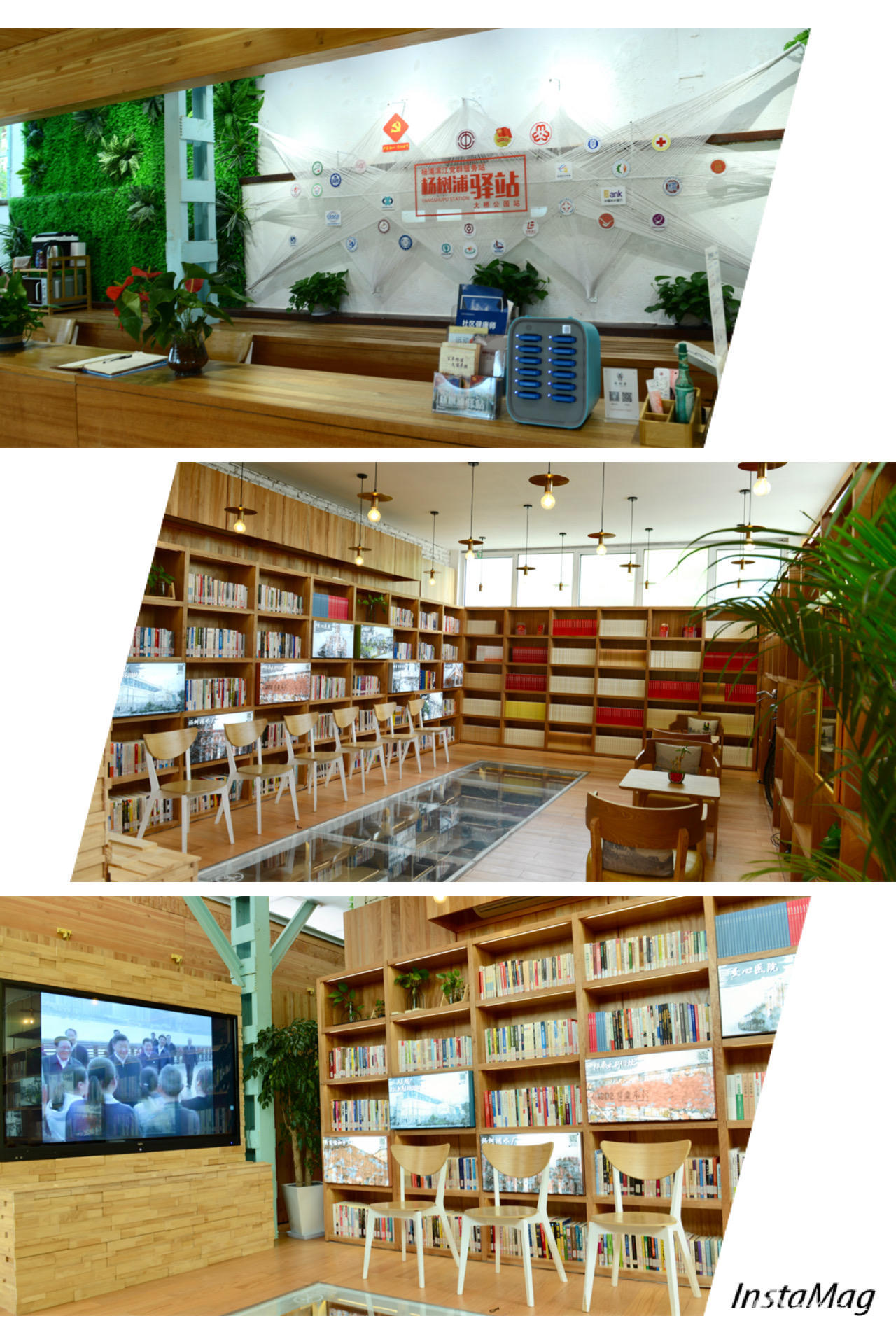

当年通过水路运抵码头的煤炭,由抓斗送到传送带,如今变成了人们的参观路线,拾级而上能进入杨浦驿站,里面介绍杨浦工业发展史。

滨江矗立着一座巨大的塔吊,简直太神妙了。曾经的大工业时代的标志,依然保持着往昔的尊严和铿锵,成为上海工业文化和城市精神的象征。

进入电站辅机厂的地界, 原地保留着高大的厂房和工业桁架,提醒人们不要忘记,这里曾经是国内规模最大的电站辅机制造企业。仓库内墙上清晰可见的修补痕迹,显示出岁月流转的沧桑巨变和昔日荣光。

清新的花草高低错落,有野趣而不杂乱,点缀其中不时还有一汪清水。

这里也是工业原生态景观体验处, 墙内外野趣十足的波斯菊和薰衣草及漂亮植物,随风飘舞,显得生气勃勃十分养眼。

漫步其中,在废弃的厂房屋脊下,你能抬头看见蓝天白云,低头抚慰脚边的野草闲花,周边充满情趣的儿童画,那种感觉真有历史时空穿越,新旧交替的欣喜感。

在上海打捞局办公楼前区域,是树木景观和雨水花园休闲区,一堵圆形木桩堆砌的老墙赫然在目,1902祥泰木行大书其上。原来近代工业发展期间外商也纵横其中,汇江流之便,德国商人于1884年年创办祥泰木行,1902年拓展开辟了总栈,并称雄中国木材进出口市场半世纪之久。

现在滨江网红打卡地“绿之丘”,原是英美烟草公司的仓库,层级递增的造型很别致盘旋而上,成为俯瞰浦江的观景处,但里面的咖啡座可是消费不菲哦。

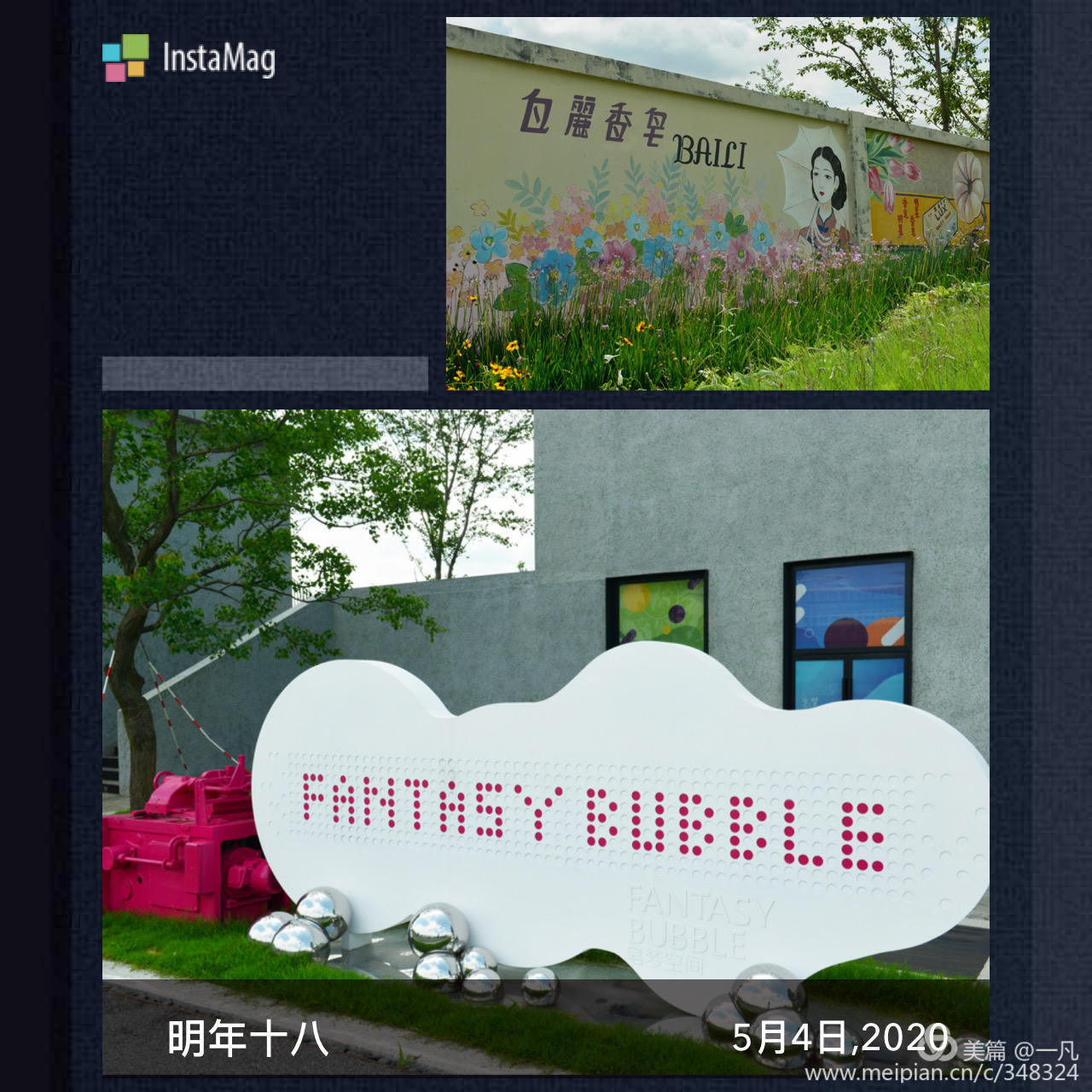

如果说发电厂是体现老工业的雄浑壮观,那么江边制皂厂的遗存则是婉约清丽。进入滨江大道上那色彩艳丽的走道,便是制皂厂了。

精致的模型,三十年代的香皂,就如爱美的女人精心的妆容。让人念念不忘她的广告词“今年二十,明年十八”。

好一个充满想象力的皂梦空间,造梦世界,人见人爱。

曾经的污水处理装置,被圈在绿化图案中,结合的如此巧妙,毫无违和感。走上还在整修的楼层平台上,杨浦大桥的雄姿近在眼前。

金秋时节如果你来滨江,会遇到现在很流行的粉黛乱子草盛开,大片的粉色似云雾深得爱美之人的喜爱。在她的映衬下,高大的塔吊车显得更有英气了。

大概是二十年前吧,浦江边上新建了一座渔人码头大厦,如今也成了杨浦地标之一,脚下便是曾经的远东最大的海洋水产鱼市场。去年习近平主席就曾莅临渔人码头,与民同欢。

渔人码头作为滨江最可欣赏休憩的空间,集观赏、健身和美食为一体的建筑群,栩栩如生的人物造型,光影交错的办公大楼,均匀分布的缆绳桩头,随处可见的烂漫花草。

动态十足,极具装饰感的人物雕塑,在浦江两岸背景下,似乎听到拍岸的江水声,和低沉的劳动号子。

风从东方来,我们一路向西走去,前面就是杨树浦自来水厂,上海最早的公用事业,至今还在发挥作用。

墙上的大字1883,已经标示了英商建造的自来水厂的年份,也是上海进入文明城市时代的标示。

历史悠久跨越三个世纪的杨树浦水厂,以其风格独特的英国城堡式建筑,融进了景观岸线空间,受到游客亲徕。当然内部的科技升级,五换取水源,保证市民的供应,那是另一个话题。

杨树浦的百年工业历史,创造了中国工业无数个第一,无愧于近代上海工业摇篮。对岸的浦东则是改革开放以来杰作,岁月变迁凤凰涅槃,新的摩天大楼拔地而起,我们凭栏临风,两岸风光尽收眼前。江面不时掠过的江鸥,翱翔展翅,更显的浦江的灵动与生机。

走累了你完全可以找一处杨树浦党群驿站,翻翻杂志,听听志愿者的神聊,墙面的电视节目上,滚动着去年习近平总书记考察杨浦滨江的新闻,十分亲切。

走过了原工部局电气处厂房,车间里伸出的吊车行架,表明了当年的不凡。远远就望见高耸入云的工业烟囱,虽然没有发电厂的高度,却也是上海屈指可数的巨头,那是瑞镕船厂(后来合并成上海船厂)旧址,还在整理中的船坞与车间。

适逢2019年上海城市空间艺术节开幕,总策展人以“相遇”为主题,邀请全球艺术家,在5·5公里的滨江公共空间上,尽情创造天马行空的艺术世界,预想不久将来滨江还要多姿多彩。

滨江岸线成为城市会客厅,漫步道、跑步道、骑行道三道贯通,可漫步,可休闲,可观光,两岸的绮丽风光就在身边,不少市民健身漫步,我也常常是其中的一份子。

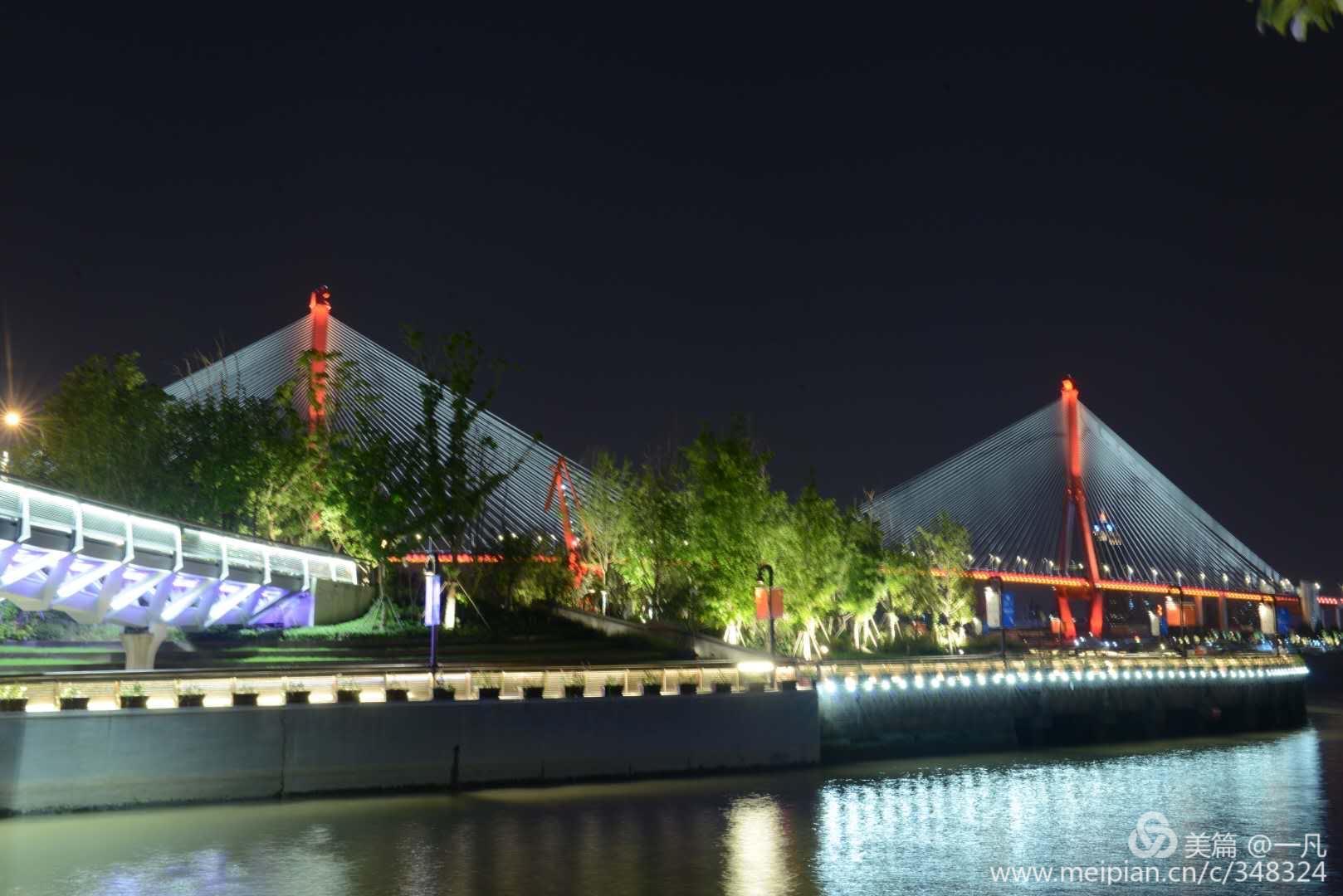

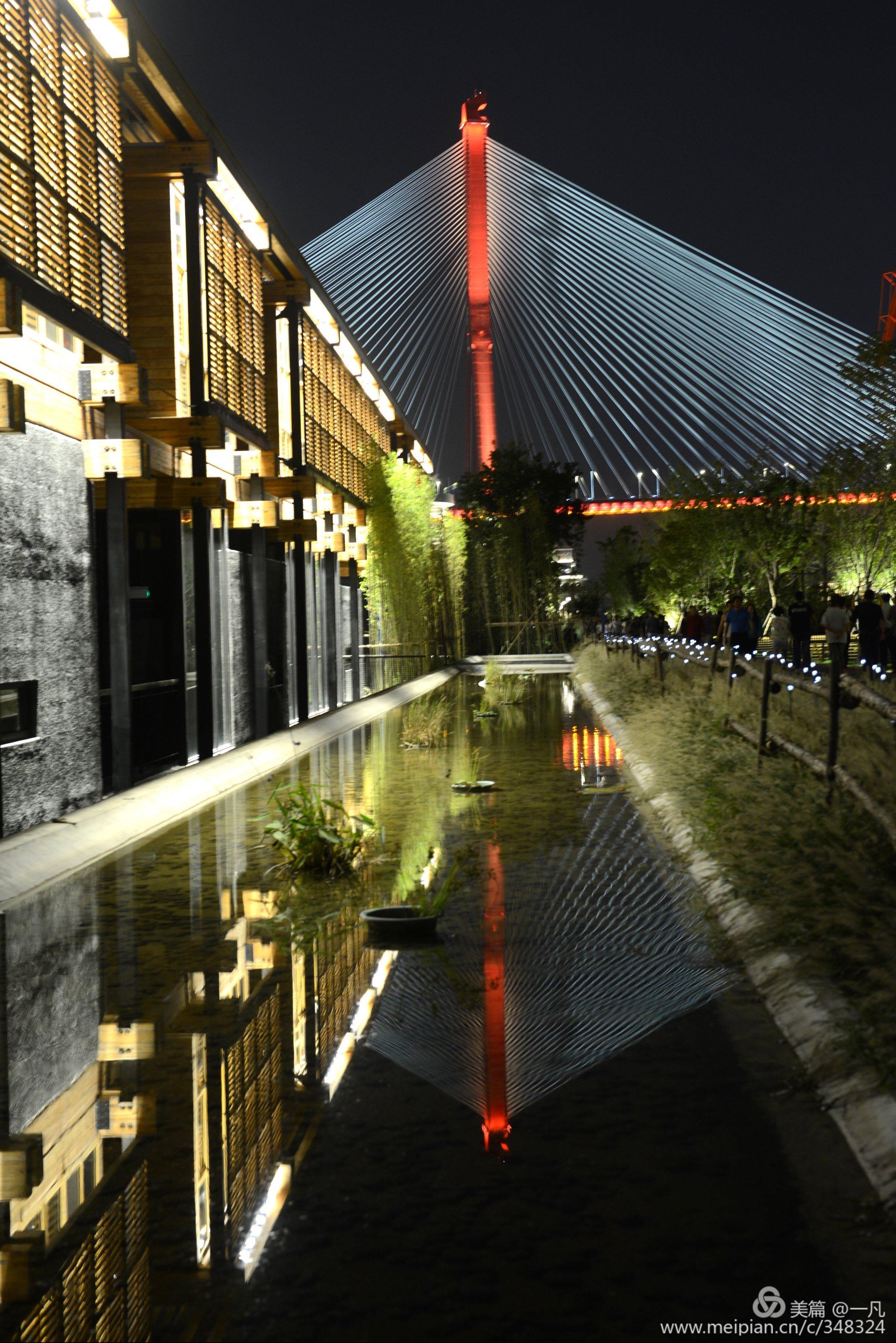

入夜时分,两岸灯光如昼,打造了又一个充满魅力的世界。对岸是民生路八万吨粮仓,在不断变换色彩。橘红色的塔吊车下是曾经的上海船厂,现在的时尚艺术商业中心,灯光璀璨。

当然最华丽的是杨浦大桥的英姿。无论哪个角度看,都有它的独特风格和魅力。

我一直在品“相遇”两字,这个主题如此契合,新与旧,历史与未来,遗存积淀的厚重与滨水风光的轻快,在此相遇,我由衷的激动。

(未完待续)

编后:今天向大家推荐67届中三戊班校友伉俪陈玉琴和钱雄放合作的“美篇”《风从东方来》(上)。

陈玉琴(三排左二)和钱雄放(三排左四)参加附中少先队干部聚会

陈玉琴和钱雄放从附中毕业后分别在黄浦江畔的原国棉十二厂担任领导工作和在中华沪东造船公司担任专业技术工作几十年,见证了这里改革开放以来的巨大变化。黄浦江是上海的母亲河,大杨浦则是上海近代工业的摇篮。浦江哺育了沿江数以百计的工厂,为上海的工业奠定了基础,大杨浦也为上海经济的腾飞作出了贡献,杨浦沿江的工厂都是上海工业文明的基础和先行军。正是在这里工作生活的几十年,使他俩对杨浦怀有着一种特殊的感情。即便是退休颐养天年,也不忘常回来看看,不吝以优美的文字和丰富的图片来为之赞扬。

由于格式转换上的限制,我们在刊载稿件时,部分内容不得不作一些调整。对此,我们谨向作者表示歉意。

欢迎更多校友将自己制作的新媒体作品发给我们,通过校友会网站与大家分享。