《奋斗上海滩》之五——在申城站稳了脚跟(59届高三甲班 周晓光)

2021/3/28

《奋斗上海滩》之五

在申城站稳了脚跟

59届高三甲班 周晓光

《渴望》

一九八九年底我和院内不少同事们都被提升为了高级工程师,从此以后当然责任也就更重了。

一九九一年我们又从南昌路转到了汾阳路上的上海海关学校上班,这是一座专门培养海关专业人才的专科学校,虽然是专科学校,校园不大学生不多,因为专业吃香很热门,所以它的录取分数却远超过一本,能进这个学校的学生可以说都是幸运儿。

上海海关专科学校教学楼

上海设计处胡处长退休了,由原勘察处处长张友惠接任,这时上海设计处主要是承担改扩建崇明的陈海公路设计任务,它是贯穿岛上东西方向一条最重要的通道,几位线路专业的老总陈荣林、陈荣隽、王服畴等都全力以赴,親自到现场踏勘、测量,加班加点的干,最后取得了圆满的成功。

我当时也接受了崇明島上的两个设计任务:位于南门港的西沙中学和堡镇中学礼堂的改造设计。

崇明对于我来说并不陌生,记得从一九六零年开始,我们每年都有一个月时间来这儿的高校农场劳动,那时上海的交大、复旦、同济、华东化工、华东师大等几所高校学生是要轮流来务农锻炼的,所以我对崇明也深有感情,这次是时隔近三十年后首次回到这个島上来,而且是以一名设计师的身份,有点儿兴奋更感觉身负的责任。

由于租借期满,一九九二年我们又转借到了海关学校正对门的上海音乐学院上班。

上海音乐学院,我第一次跨进这座音乐的最高殿堂,我对学习音乐的人一直怀有一种特别崇尚的心情,很羡慕他们有音乐的天赋。在这儿我喜欢听学生们吊嗓子的高吭嗓音,喜欢听琴房里传来的悠扬琴声。我到音乐学院的每个角落都去转过多少次,校园不大没有高楼大厦,欧式哥德风格的小楼不少,它们分散隐匿在綠树丛中,石子小道相连幽静高雅。

上海音乐学院里不乏哥德风格的教学楼

著名音乐家萧友梅的铜像塑立于教学楼前,教学楼底层大厅内悬掛着贺绿汀、冼星海、聂耳等著名音乐家的画像和生平简介,令人敬仰。学院中的男士们一个个风度翩翩潇洒自如,女士们一个个风姿绰约婀娜多姿。有时我都感觉这是怎么了,我怎么会到这儿来的呢!真是与他们差得太远太远了。但内心却还是很喜欢,在这儿我行走时脚步儿轻盈带有节奏感;尽管我五音不全,缺失音乐细胞,在这儿我却会情不自禁的哼哼。太开眼界了心情好舒畅,音乐学院是个让人陶醉的殿堂!我也不例外。

一九九二年下半年二院在茶陵路345弄34号买了二楼和三楼的近十个房间,从此算是有了属于自己的办公用房。

这时上海分院也陆陆续续调来了不少六十年代的同志,沈文浩担任了分院院长,方民生、唐全福为分院副院长,事务员为周尧兴、会计倪炳生、乔德英,另外还聘请了许兰桂和赵华两位本地的驾驶员,上海设计处正式掛牌为“铁二院上海分院”。从此我们就正式开始以“铁二院上海分院”的名义在上海承担交通、市政和房屋等各类工程设计项目了。

一九九二年沈院长让我接上海川沙县顾路乡政府七层办公大楼(曦和大厦)的设计,而且是要先开挖,不打桩边设计边施工。这么大的体量,万一产生不均匀沉降怎么办?这真是又一次考验我的意志和能力了,内心十分的犹豫。

顾路老街的低矮民房

我对现场进行了详细的踏勘,这儿是一片玉米地,附近的建筑都是些低矮的农村住屋。查阅了上海的地质资料,排除了软弱下卧层等不良地质的可能,心里稍微踏实了些。

潮音观是顾路乡里一座十分古老的庵堂

顾路乡里有一座十分古老的禅寺,隐蔽在一片竹林灌木丛中,寺内主持是一位年已九旬的老尼,顾乡长陪同我们前去拜访。这儿平时香火不是很旺,逢年过节时乡亲们才来烧香许愿,叩头跪拜,祈求菩萨保佑。我十分惊讶上海居然还有这么一座规模不小的老庙鲜有人知。观世音菩萨面前,我也黙默的祈求希望菩萨保佑我设计顺利。

不打桩当然只能采用筏片基础了,经反复验算,沉降值是可以控制在允许范围之内的,但为了加强筏片的整体刚度,增设了不少的肋梁。竣工后没有产生任何不均匀的沉降,设计取得了圆满成功!

当看到崭新的曦和大厦后,顾乡长非常满意。他很快又让我给他们作37号地块的住宅规划设计,总面积达到了十万平方米左右。而且实施得也非常之快。

金秋乐园是一座位于浦东的老年城市社区

一九九三年,我接受了上海慈善福利会交给我们的金秋乐园规划设计,这是一座位于浦东的老年城,总建筑面积达到了十万平方米以上,设计获得了业主的高度评价;另外还完成了莘庄工业园区的四栋六层工业厂房,建筑面积达二万平方米左右。

当时国家政策规定,外资设计单位必须要有国内合作设计单位才可以揽接国内项目。刚好有某台资设计公司想与我们合作,他们的首席设计师其实是大陆的建筑师唐璋,他是北京人,重庆建工学院七八级的,业务水平较高。与我们合作的第一个项目是“浦东新区中外合资的高标准公寓建筑浦桥花园”,它是由六栋八层的小高层合围而成,标准远高于当时国內的普通住宅,建筑面积达到1.7万平方米。

浦桥花园位于浦东周浦康桥地区,那儿的地基较差。当时我看到倪梅春大学的同学沙祥林在海南注册有一家专门搞地基处理的公司,他提出减少三分二的钢筋混凝土打入桩数量,代之以三分之一的水泥搅拌桩和沙石垫层,从而充分发挥桩间土层的局部承载力。我感觉这倒是一个不小的创新设想,可以节约不少的投资,具有很大的现实意义。就与唐总商量看能不能否在此工程上试试,唐总他十分支持,同时我们还请来了同济大学的叶书林教授作理论上的指导,叶教授是我大学时代的老师,他也非常支持我们的创新精神,还请来了上海的新闻媒体,希望能扩大影响。

于是我们便在浦桥花园的第一栋釆用了这CM(钢筋混凝土预制桩和水泥搅拌桩的英文名称第一个字母)桩基础,静荷载试验时效果十分理想,就在六栋公寓房中全部都用上了这种新型的CM桩。尽管在个别部位有少量的不均匀沉降发生,后来采用高压水泥浆注射,补強后也都稳定了。成功后,叶教授希望我和沙总能合写一本专著,详细介诏该新工艺。但是由于实践经验毕竟较少,而且是有相当风险的,我还是婉拒了。

与唐总的合作项目之一——浦东新区金桥“御景花园”

从此我和唐总的合作项目也越来越多,主要有浦东新区金桥中外合资高标准的公寓“御景花园”,总建筑面积达到3.8万平方米。

唐总他为人和善,非常尊重我的意见,我们彼此间的合作可以说是极其融洽,成了莫逆之交,无话不谈,真有相见恨晚之感。直至退休后我和他还合作做了许多的工程,当然那是后话了。

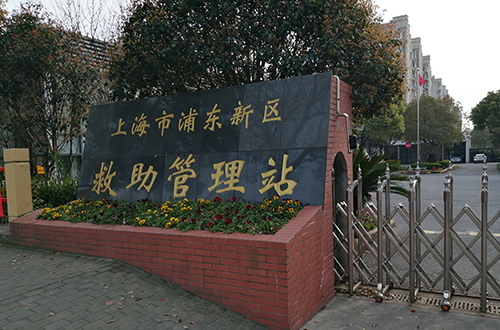

一九九四年我还曾经设计过一项十分特殊的工程——“浦东新区收容遣送站”,这是为适应当时社会的特殊要求而做的工程,帶有浓厚的人文政治色彩。作为该项目的甲方代表居然是我大学时期的班长徐林同学,施工方是金山石化总厂的队伍,负责人沈振华也是我大学同学。所以三方合作是十分愉快的。

为了做好这项工程,我曾经多次去参观考察位于蒙自路上的卢湾区遣送站。

社会上的乞讨盲流人员,市政管理执法人员(俗称“黑貓警长”)发现后会强制将他们集中起来,暂时安置在这收容站里。

他们并不是犯人,但也不属于一般的市民,在这里他们基本上是没有了什么人身自由。这里的居住条件较差,二三十人一间,没有床铺,统统只能席地而坐。全是高窗,设有金属柵栏以防越窗逃逸。一日三餐伙食较差,卫生条件也极差,水槽内的水管每隔一米有一圆孔不设龙头,水是定时供应的,只能用手去接用。室内照明灯没有开关,由管理员室统一控制,36伏的电压,电不死人的。卫生间的下水管道孔径都是200毫米的,不容易人为堵塞,总之各类设施都要防患他们人为的破坏和自杀。这些人员进来之后很快会被強制遣送回他们的老家去,以确保上海市容的整洁和稳定。

在做该项目时,我首先考虑到他们都是社会的弱势群体,作为设计者我应该尽量为他们提供良好的人性化的居住环境。房间全部都朝南、楼上楼下全舖双层架空木地板、设置通透的便于冲洗的卫生间,盥洗槽全部贴上同质磁砖、适当增加房内的照明设施、增大厨房和餐厅的面积,尽量压缩办公和管理用房。

我的这些想法有点儿书生气,主管部门并不领情,但是我还是尽力坚持住了。

当年的收容遣送站已经更名为“浦东新区救助管理站”了

二十七年后与自己设计的建筑来个“亲密”合影

6400平方米的工程完工后是当时上海规模最大条件最好的新颖遣送站了,居然还成了样板工程,引来全国多地相关部门参观取经。

一九九三年以后我们接受的设计项目也越来越多,尽管我们分院房建人员不多,但是我们采取了与其他设计单位搞合作,效果也是明显的。

与我们合作过的单位有上海化工设计院、上海铁路局设计院、天津建筑设计院上海分院,巧的是天津分院就在我们茶陵路345弄34号隔壁,彼此联系十分方便,他们的领队是一位天津大学毕业的结构工程师王燕。

我与天津建筑设计院小李(左)、王燕(右)

她带了几位年轻的技术人员南下上海来闯荡,搞的也很有起色,我与他们合作的第一个项目是昆山铁路客车空调设备大修厂,具体内容是总体规划、办公大楼、主厂房、污水处理等多项设计,工艺部分是由院站场处机辆科设计的,我们做了一年多才完工,大家合作得十分融洽和愉快。

一九九五年我还完成了上海大华三村的居民住宅设计,总建筑面积达到了二万平方米左右。还完成了甘泉医院大食堂的加层和不少零星的医疗用房。

这一年,浙江省温州市平阳县要建造一幢高层的政府办公大楼。平阳县政府委托铁二院设计,二院又把它交给了上海分院,沈院长让我主持设计。我想与天津分院合作,王燕她也非常愿意,由此我们组成了一个团队,全力以赴。

那时温州还没有通铁路,平阳县在温州的南面,乘车还得一个小时,交通很不方便。我每次去都是先乘飞机到温州,然后由甲方来接我到平阳。与我联系的是他们的副县长伍兆澄,他负责平阳地方铁路的建设工作,所以与我们二院领导很熟悉,关系也十分友好。

为了建造平陽大厦,地方政府很重视,还专门成立了大厦筹建小组,伍县长亲任组长。

刚开始时确定修建为地上十八层地下一层的大厦,建成后它将成为平阳县的第一高楼。大厦位于县中心两条主干道的东北侧,占地面积不是很大,只能做成点状的建筑形式。我和天津分院建筑设计的同行们加班加点做了三个设计方案,后经甲方审查遴选,由我所做的正八边形方案获得了甲方的认同。

根据地质钻探报告,发现这儿的地基居然有深达四五十米深的软土层,软土的承载力比上海的还差,这可真是遇到了极大的困难与挑战。我们与基础施工方反复协商,分别对预制打入桩、沉箱等多种方案进行了比较,最后决定采用可靠性最強的钻孔灌注桩,桩长达到了60米。

桩基完工后,我们随机抽查了三根桩体作了单桩承载试验,试桩效果相当理想。这也大大地增加了我们的信心。

这时甲方突然提出希望能加层到二十一层,喻意向二十一世纪进军。根据试桩后实测数据,经验算后是可以满足他们要求的,所以最后就按地上二十一层地下一层进行设计。

平陽大厦墙上镶嵌着苏步青先生的亲笔题字

著名数学家苏步青是平阳人。时年95岁的苏老先生长年住在上海华东医院,平阳县政府特地派驻沪办公室负责人去请苏老先生亲笔题字“平陽大厦”四个字。苏老先生题完字后,还特地让他儿子拿出阴阳两枚章盖上印,以防假冒。现在大厦墙上高挂的就是苏老先生的这个题字。尽管字写得不怎么美,但毕竟是苏老先生的亲笔啊!

建造平陽大厦期间我曾经多次前往温州和平阳。

温州地处温峤岭以南,冬无严寒,夏无酷暑,气候温润,所以称为温州。

海內外温州籍数学家至少有二百人之多,担任著名大学数学系主任或数学研究所所长职务的就达三十余人,数学名人大家有姜立夫、苏步青、谷超豪等二三十人,这些英才的基础教育阶段都是在温州完成的,所以温州更是有着我国“数学家的摇篮”之称。温州的数学博物馆就在白鹿洲公园东侧谷超豪家的老宅,里面陈列着晚清以来的温籍数学家的事跡、成果和有关物品,非常值得去观看。

温州市内最著名的景点当属瓯江中的“江心屿”了,岛上有始建于南宋的东西凌空双塔,映衬江心寺,别具匠心。

温州江心寺

我步入江心寺门前就看到有一副宋朝王十朋所作的叠字对联:

“雲朝朝朝朝朝朝朝朝散 潮長長長長長長長長消”

当时看了半天也不知道该怎么读,所以也无法理解其含义。

江心屿确实是风景秀丽,古迹很多,历史人文景观丰富,古代诗人李白、杜甫、孟浩然、韓愈、陆游、文天祥都来过这里,留下了不少赞美江心屿的诗词。可以说瓯江是温州的母亲河,而美丽多情的江心屿就是瓯江上的一颗明珠。

在平阳我曾经去过著名的南麂岛,乘船一个多小时就到,它是由23个海岛组成的一个列岛,大岛套小岛,岛岛相连。岛上设施完备,民宿和饭馆不少,就是价格有点儿吓人,但还是供不应求,尤其是周末假期和夏季有点儿人满之感。湛蓝的海水、晴朗的天空、细软的沙滩、五彩的帐篷、烧烤、啤酒、轻音乐。太适合情侣和年轻人来浪漫了!我看到这儿有同济大学规划院作的规划设计效果图,前景诱人,可以说它是浙江“最完美的岛屿”。

从温州到平阳要一个多小时的汽车路程,沿途均为山丘,绿化都不错,山坡上就是坟地较多,而且都有灰白色的花岗岩砌筑,特别显眼,看着很别扭不舒服。

平阳大厦筹建组的人员有六七个人,他们都是国家公职人员,但是我知道他们又都是生意人,有开店的、有业余做推销的、有跑单帮的、有兼职的,五花八门。我问他们怎么会这样的呢,他们说光靠工资这点钱不就是喝西北风了吗,怎么够呀?我们这儿都是这样的,大家都想多赚点钱,日子过得宽松一点。

温州市内每条街道都是大大小小的商家店铺,五金、服装、小商品什么都有。温州人都十分精明,个个都会做生意,他们起早贪黑十分勤劳,温州人被外国人称之谓东方犹太人,一点儿也不过份,我一直都很钦佩他们,我们中国人如果都像温州人这么聪明、这么能干,又这么吃苦耐劳,我相信中国经济肯定早就突飞猛进了。

经过一年多时间的努力,这座面积达三万多平方米的平阳大厦终于建成了,甲方相当满意,他们又把大厦的室内装饰交给了我们设计。

这一年上海轨道交通三号线开始招投标,当时称之谓“上海明珠线”。线路基本上是沿老沪杭线的老路基走,采用高架方案,这样相对于走地下可以节约投资约三分之二左右。院建筑处小金和我一齐去踏勘了延安西路站。

在天山公园踏勘地铁3号线延安西路站位

投标后我院又顺利地获得了成功。

一九九六年,国家建设部开始对从事建筑设计行业的专业人员要执行建筑师注册制度了,所有的建筑设计人员必须参加专业考试和考核,合格后才能获得注册证书。当时由国家建设部成立审核领导小组,统一出题、统一考核,为与国际建筑业接轨,注册建筑师分为一级和二级二档。当时为了提高单位的设计资质,以便能承接更多的设计项目,我参加了一级注册建筑师的首批考核,并且提交了我所从事过的设计资历和业绩,还把大学毕业证书寄往了建设部过审。非常荣幸的是一九九七年我很顺利地获得了国家第一批一级注册建筑师的资质。

从此我们可以在上海和各地承接任何重大的设计项目了,因为超过二万平方米规模以上的项目和高层建筑必须要有一级注册建筑师签字把关方可。当然这也意味着我身上的担子更重了,但是我喜欢挑重担,也一心想着能多做些力所能及的工作。

这以后我又承接了上海浦东云莲小区污水处理工程的设计,并配合施工。

这一年我最大的收获是学会了Auto CAD,用电脑绘制设计图纸,总算是赶上了时代的步伐,不至于被淘汰!

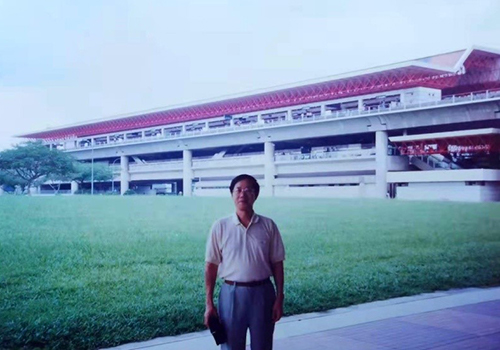

这一年我的小孙女在新加坡出生了,我和爱人都赶到新加坡去探望,这也是我有生以来的第一次出国,异常的激动和兴奋!

新加坡又称为狮城,是东南亚的一个岛国。它是一个多文化的移民国家,是亚洲的发达国家,誉为“亚洲四小龙”之一。樟宜国际机场是世界最好最大的机场之一。

我们从上海浦东国际机场出发,乘坐了五个半小时到达樟宜机场,下午七点多钟了天还挺亮堂的,儿子早已在机场接待大厅等候着我们,因为可以讲华语,所以出关手续十分顺利。

樟宜国际机场外轨道交通站

在机场出口处我看到有高架桥,桥墩和混凝土大梁外面模板印子十分明显,儿子说这就是轨道交通,没有任何的粉刷,这与我们上海地铁1号线内装修比较考究完全不一样,当然这也与他们的混凝土工程质量较高有关,我几乎找不到任何的蜂窝麻面,印象极为深刻。

在新加坡市内,也可以看见轻轨就在半空中的建筑物之间穿越而过。

新加坡城市绿化很好,宅前屋后全部都是绿幽幽的草地,道路兩旁高大的桉树和梧桐树成荫,街头到处是小花园和小草坪,新加坡真是个花园之都。

离儿子家不远处有一个水库,据说是个备用水库,贮存的都是天然雨水。我曾经骑了自行车沿水库周边堤岸转了一圈,花时四十五分钟左右。乌鸦特多,它们不怕人,自由自在地在水边觅食戏水,环境很是优美!

新加坡执行的是左手行车规则,这对于我特别的不习惯,看着马路上行驶的车辆总有要撞车的感觉,很长时间才慢慢的习惯起来。

早上我经常去逛菜市场,服务态度都是出奇的好,这儿的蔬菜瓜果绝对新鲜,全部都整理得干干净净,摆放得整整齐齐。猪肉都是肥瘦分清,你指那他割那,魚虾海产品那更是绝对的新鲜,这儿的商贩们特别的勤快,市场里极其干净,卖买公平,气氛平和融洽,与国内脏兮兮乱哄哄的景象完全不一样。在这儿逛菜市场真是一种享受,我第一次体会到了什么叫做“顾客就是上帝!”真是还有点儿受宠若惊的感觉。

在新加坡我去过多次圣淘沙,它位于新加坡的南部,是一个迷人的田园式度假小岛,也是旅游与娱乐的璀璨明珠。除了沙滩阳光等自然景观外,岛上还有珊瑚馆、海底世界水族馆、蝴蝶园、昆虫王囯和魚尾狮塔。我兴兴致勃勃地登上了魚尾狮塔顶,也去踩踏了亚洲北半球的最南端标志点。我还去过鸟公园、植物园和中国城禅寺。

新加坡的魚尾狮塔公园

这儿天气炎热,没人穿长袖的衣服。我曾经想买几件长袖衬衫帶回家,逛遍了所有的服装商店都没有能够如愿。

我到新加坡是在冬季,气温仍是十分炎热,加上又潮湿,晚上一定要开空调才能入睡。我确实感觉有点儿不适应。

生活了三个月,一九九八年二月份我回到了上海,又投入到了紧张的工作中来。同时也开始学会了用电脑建筑Auto CAD绘制设计图,这倒是一次质的飞跃。

这一年分院领导对我的工作比较肯定,奖励给了我一套30平方米的一室户。在此我要真心的说一声:“谢谢领导的关心和鼓励!”

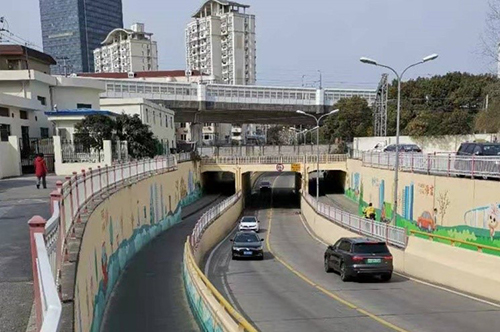

莘庄下立交

一九九九年诸炳官担任上海分院领导,我开始学习了给排水的设计,和周桂根、陈恩德组成一个设计小团队,做了不少的沪杭铁路上的平交道改为立交道的设计任务,莘庄立交就是其中之一。

二OO一年十月年满六十岁,十二月底正式退休,由此我开始潛心探索起了“中国古建筑”。

(全文完)

(后记)迈入耄耋之年,这篇拙文能在校友会网站面世,离不开我在附中的同窗、59届高三丙班方正学友的大力举荐。写作过程中他热心为我校对稿件,提出许多很好的修改意见。使我特别感动的是,为寻找图片资料,他不辞辛苦陪同我专程前往当年设计的地点拍摄建筑实体,使文章增色不少。在这里谨向他表示衷心感谢!