【纪念抗日战争胜利76周年】十载磨一剑 玉峰堪截云 向隆万与上海交大东京审判研究中心

2021/8/16

【纪念抗日战争胜利76周年】

十载磨一剑 玉峰堪截云

向隆万与上海交大东京审判研究中心

一附中校友会名誉理事、58届高三乙班校友向隆万

2014年3月,早春的巴黎乍暖还寒,正在举行一年一度的巴黎书展。那年恰逢中法建交50周年,作为纪念活动的一项重要内容,上海受邀以主宾城市身份参加巴黎书展。

《远东国际军事法庭庭审记录》(全译本)

3月22日,主展台正举办《远东国际军事法庭庭审记录》(以下简称《庭审记录》)的全球首发式。主席台上,一列中外嘉宾共同揭开一块红绸布,一大摞码放整齐的精装本图书赫然出现在众人面前。这套书的全球首发,是上海展团的重头戏,从现场中外嘉宾的反应及之后媒体的报道看,这套83卷的煌煌巨制的出版,确实在国内外学界和出版界引发巨大的震动。尤其让人惊叹的是,这个项目最繁难的索引、附录部分的承担者——上海交大东京审判研究中心,成立尚不满三年,而在此之前,关于东京审判的文献整理和出版,在国内还是空白。

向隆万(左二)出席《远东国际军事法庭庭审记录》全球首发式

说起来,巴黎书展算是我与交大东京审判研究中心的第一次接触,巧的是在飞巴黎的航班上,我还邂逅了交大东京审判研究中心名誉主任、东京审判中国检察官向哲濬之子、交大数学教授向隆万。在简短的交谈中,对中心及他个人所做的工作留下些微印象,而真正走近东京审判研究中心,则是在多年之后了。

一本新书促成了东京审判研究中心的创建

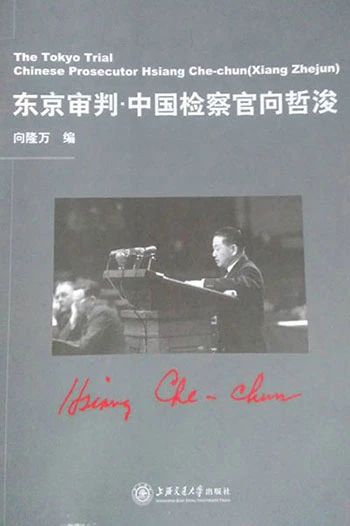

2011年春节前夕,交大原党委书记王宗光从岗位上退下来不久,向隆万教授给她送来出版不久的心血之作《东京审判·中国检察官向哲濬》,这是他退休之后耗费多年心力,编写的关于父亲向哲濬率领中国检察官团队征战东京审判的第一本专著,王书记深知此书的价值,她对向教授说:“可否再给我一本,我想送给老学长”,同时嘱咐:“你有什么想法,可以写一封信,我帮你带过去。”

《东京审判·中国检察官向哲濬》(上海交大出版社2010年出版)

王书记说的“老学长”是一位老领导。老学长在沪时,校领导也会登门看望。他立下一条“规矩”:欢迎你们来,但不许带任何礼物,如果有近期的好书,可以推荐我阅读。

这一年的春节,王书记和张杰校长一同去给老学长拜年,送上了向教授的书,附带一封用毛笔手书的给老学长的信函。信中叙述了自己近年去海外寻觅东京审判原始资料,写作该书的经过,同时有感于国内相关资料极度匮乏的现状,建议由国家档案馆和图书馆收藏这些重要资料,为相关研究提供便利。

老学长欣然收下该书,继而展开信札。他先是被向隆万的俊秀有力的行楷书法吸引了,连连称赞“好字,好字”,及至看了信的内容,表示这是一件很有意义的事。

春节过后不久,有消息传来,老学长将信函批给了有关领导,得到高度重视。有关方面认为东京审判研究具有战略意义,要求国图收集复制这些珍贵的史料,同时指示选定有条件、有基础的高校对这些史料进行系统研究,为我所用。

在教育部的协调下,我国首个东京审判研究中心当仁不让地落户在了上海交大。

2011年5月3日,东京审判开庭65周年之际,上海交大东京审判研究中心揭牌仪式在徐汇老校区图书馆隆重举行。

为此,学界对交大东京审判研究中心的成立寄予很大的期望。

2011年中心成立之初,向隆万曾主持编辑出版了一本《东京审判文集》,它也是“东京审判研究丛书”标号“1”的书籍。文集除选录了向哲濬、倪征燠、梅汝璈三位参与东京审判的法官检察官的遗稿外,还收入了何勤华、孙宅巍、程兆奇、宋志勇、张生、翟意安等6位中国学者的9篇论文,这基本就是我国这个领域学术研究当时的主要家底。

“异峰突起”的“逆行者”

回首交大东京审判研究中心创建十年走过的历程,向隆万教授是一个关键性的人物。有年轻学者称程兆奇和他是中心的两根“擎天柱”:程教授无疑是中心学术研究的领军人物;向教授则是中心创立的推动者,也是中心对外交流和宣传的使者。中心建立以来,他俩的配合可谓珠联璧合,相得益彰。

多年前我在飞机上偶遇向隆万时,他给我的第一印象就是一个典型的学者,温文尔雅,亲切和善。及至熟识之后,才知他亲和的外表之下,有着火一般燃烧不尽的激情。

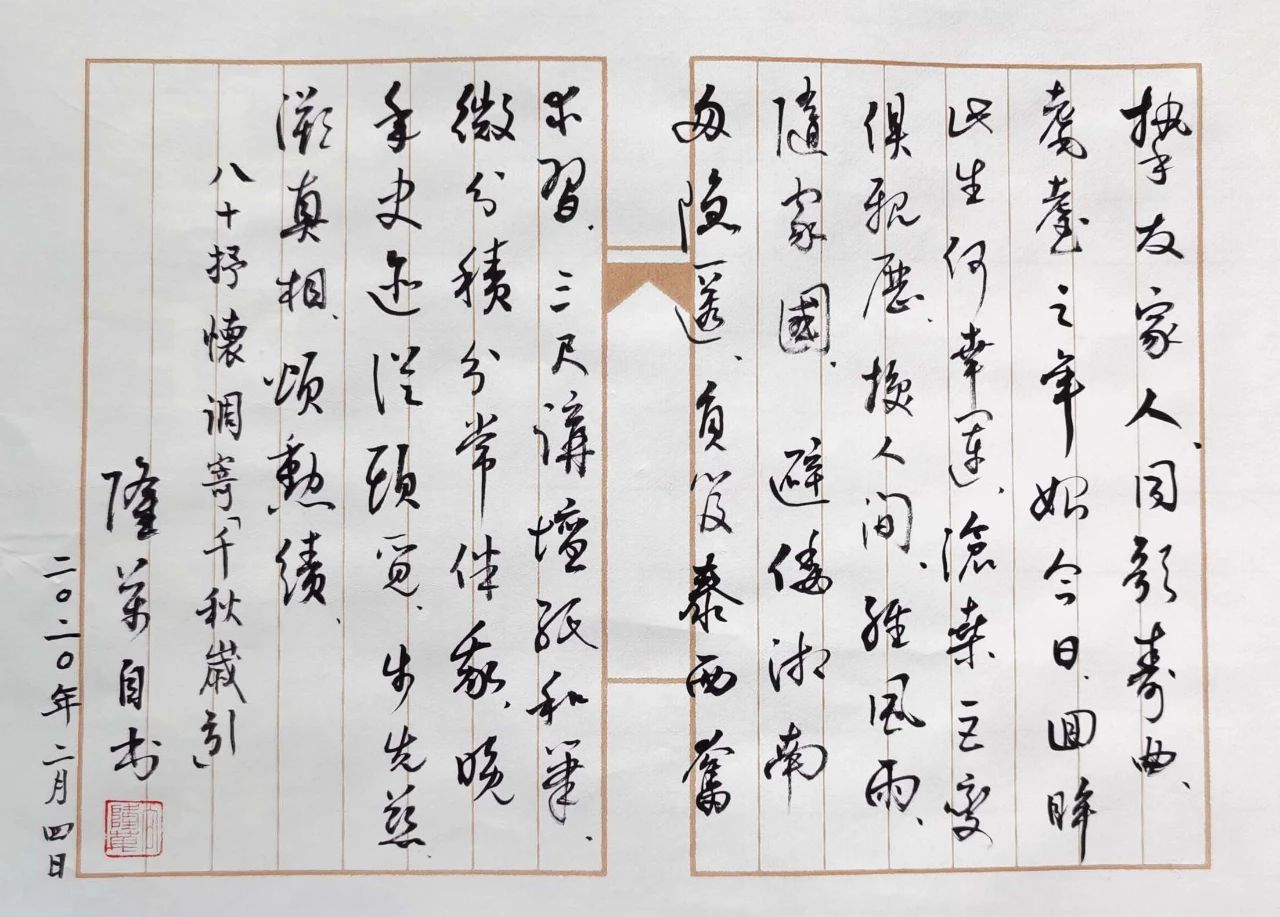

2021年2月4日,上午十时左右,中心微信群里,程兆奇教授上传了一则向隆万老师手书的调寄《千秋岁引》词,大家方知今天是向老师的八十周岁生日,群里立时热闹了起来,天南海北的同道和朋友们纷纷留言表达祝贺。

程教授不无遗憾地说:若不是因为疫情,真应该搞个仪式庆贺一下。

向老师说:写这首“打油词”正是为了“表达感慨和感谢”。

向隆万的《千秋岁引》全文如下:

“挚友家人,同歌寿曲,耄耋之年始今日。回眸此生何幸运,沧桑巨变俱亲历。换人间、经风雨、随家国。

避倭湘南匆隐匿,负笈泰西奋求习,三尺讲坛纸和笔。微分积分常伴我,晚年史迹从头觅。步先慈、溯真相、颂勋绩。”

向隆万80岁生日自书调寄《千秋岁引》。

向隆万教授的八十人生,虽没有经历父亲那段“惊天地泣鬼神”的传奇,但同样丰富而精彩。词的后半部分,寥寥数笔,勾勒出他人生的几个重要阶段。

“避倭湘南匆隐匿”,说的是他的童年。

1941年2月,向隆万出生在日本侵华战争的血腥岁月。出生不久,母亲带着他和姐姐辗转去湖南老家避难。1946年2月他随母回到上海时,父亲已经接受东京审判中国检察官的任命去了东京。那时向隆万刚满5岁。

父亲这一去就是两年多,等到圆满完成任务回到祖国时,国内的时局正在发生改天换地的变化。他曾被国民政府任命为司法院大法官。但他更乐意从事教书育人的工作。从1949年开始,他先后在东吴大学、大夏大学(华东师范大学的前身)、复旦大学任法学教授。法学专业撤销之后,他成为上海社科院的首批成员,1960年被上海财经学院(今上海财经大学)聘为外语教研室主任直至退休。在向隆万青少年的记忆里,父亲从来就是一个温文尔雅的教书先生。

向隆万(前右一)和哥姐一起与父亲向哲濬、

母亲周芳(原华东师大附中英语教师)的全家福。

1958年,向隆万从华东师大一附中高中毕业准备报考大学,他最初的志向是学历史或中文。父亲问他:你是不是数理化很差?向隆万说其实都不错。向老说,现在国家建设很需要人才,应该学数理化。接着又加了一句:“学人文社科呢,如果不能独立思考是很痛苦的。”

向隆万那年17岁,对父亲的后半句话并不十分理解,但还是改了志愿,考上了同济大学建筑工程系,后来因国家亟需培养数学物理等基础学科人才,被转到复旦大学数学系代培。1963年他从复旦大学毕业,分配到西安交通大学数学系任教。1984年,为了照顾年迈的父母,他调回上海交通大学,直至退休。“三尺讲坛纸和笔,微分积分常伴我”,正是他40载教学生涯的写照。

父亲对向隆万的影响还体现在对外语的重视上。父亲早年在清华学堂完成英语启蒙后,被派往美国耶鲁大学文学院和乔治华盛顿大学法学院学习,不仅精通英美法律,而且打下了扎实的英文基础。上世纪50年代大陆高校取消法律专业之后,他的英文专长也算派上了用场。

向老先生对教人学英文不仅热衷,而且十分执着,即便在十年“动乱”中也乐此不疲。向隆万回忆,20世纪70年代,没有可用的英文教材,父亲买了几十本英文版《毛主席语录》,“像发扑克牌一样,见到年轻人就送”。无论是停课在家的学生,还是修皮鞋的、送信的,他逢人就问:“想学英语吗?我可以教你。”他家附近的烟纸店有两兄妹,哥哥兴趣不大,妹妹却很想学,向老每个星期上门教女孩。恢复高考后,女孩考上了大学,之后去美国深造,考取了联合国的翻译员。她说:“是向老改变了我的命运。”

向隆万在西安交大任教时,父亲鼓励他用英文写信,每收到一封信,他都用红笔逐字逐句地批阅修改,然后再寄回给儿子。1979年教育部选拔公派留学人员,向隆万顺利通过了英文测试,这才有了他“负笈泰西奋求习”的一段经历。80年代初,向隆万先后赴哥伦比亚大学和麻省理工学院深造,他说:“是父亲的‘函授’,帮我打下了英文基础。

“晚年史迹从头觅,步先慈、溯真相、颂勋绩”,说的是向隆万退休至今,投入巨大热情和精力去干的一件“大事”,这件“大事”,成就了他人生的“异峰突起”。

促使他去干这件事情的机缘出现在2005年的秋天。

这一年是抗日战争胜利60周年。9月间,北京举行了隆重的纪念活动,时任中共中央总书记胡锦涛在讲话中说了这样一段话:

“远东国际军事法庭对日本战犯的审判,使发动侵略战争、双手沾满各国人民鲜血的罪魁祸首受到应有的惩处,伸张了国际正义,维护了人类尊严,代表了全世界所有爱好和平与正义的人民的共同心愿。这是历史的审判!这一审判的正义性质是不可动摇、不容挑战的!”

这是新中国成立以来,国家最高领导人第一次对东京审判做出历史性的高度评价。

媒体打听到向隆万是东京审判中国检察官向哲濬之子,纷纷找到他,想从他嘴里挖一些父亲参与东京审判的独家秘闻,没想到他“一问三不知”。这也难怪,父亲向来做人低调,加之曾为国民政府检察官、法官的身份印迹,在相当长的时间里,他对自己亲历的这段历史三缄其口,生前几乎没有跟子女说过任何关于东京审判的事情。

向老先生生前唯一一次在公开场合提及东京审判,是1983年上海法学学会、国际关系学会的一个座谈会上。他引用当年南京审判日本BC级战犯军事法庭庭长石美瑜的话“我已经是活不久的人了,但我一定要为历史作证”,向老重复道:“我们都要为历史作证。”。遗憾的是此时向老已是91岁高龄,由于健康的原因,他已无力留下更多的文字记录了。

虽然向隆万没有从父亲那里得到关于东京审判更多的信息,但作为参与这一重要历史事件的法学先驱的后人,对这段历史的“无知”,多少让他感到窘迫和愧疚。

给他带来更大触动的是不久后国产新片《东京审判》的热映。向隆万曾受邀参加影片的首映活动,他说看完影片的感觉是喜忧参半,喜的是东京审判终于重回国人视野,唤起人们对中国参与东京审判的法学界前辈艰苦卓绝工作的重视;忧的是片中父亲的形象与本人相去甚远。这些硬伤,深深刺痛了向隆万,他担心这样的叙述会误导公众对这一重大历史事件的认知,甚至会给日本右翼提供口舌。

影片问题多多,但向隆万感觉实在难以怪罪编导,因为当时可供参考的史料少得可怜,当事人也大都离世。作为东京审判重要亲历者的后人,他意识到,自己有责任去追寻,去挖掘这段历史的真相,同时借此加深对父亲的了解。

这时向隆万刚刚从上海交大退休不久,他有意用自己的余生,来做这样一件“从头觅”、“溯真相”的事情。

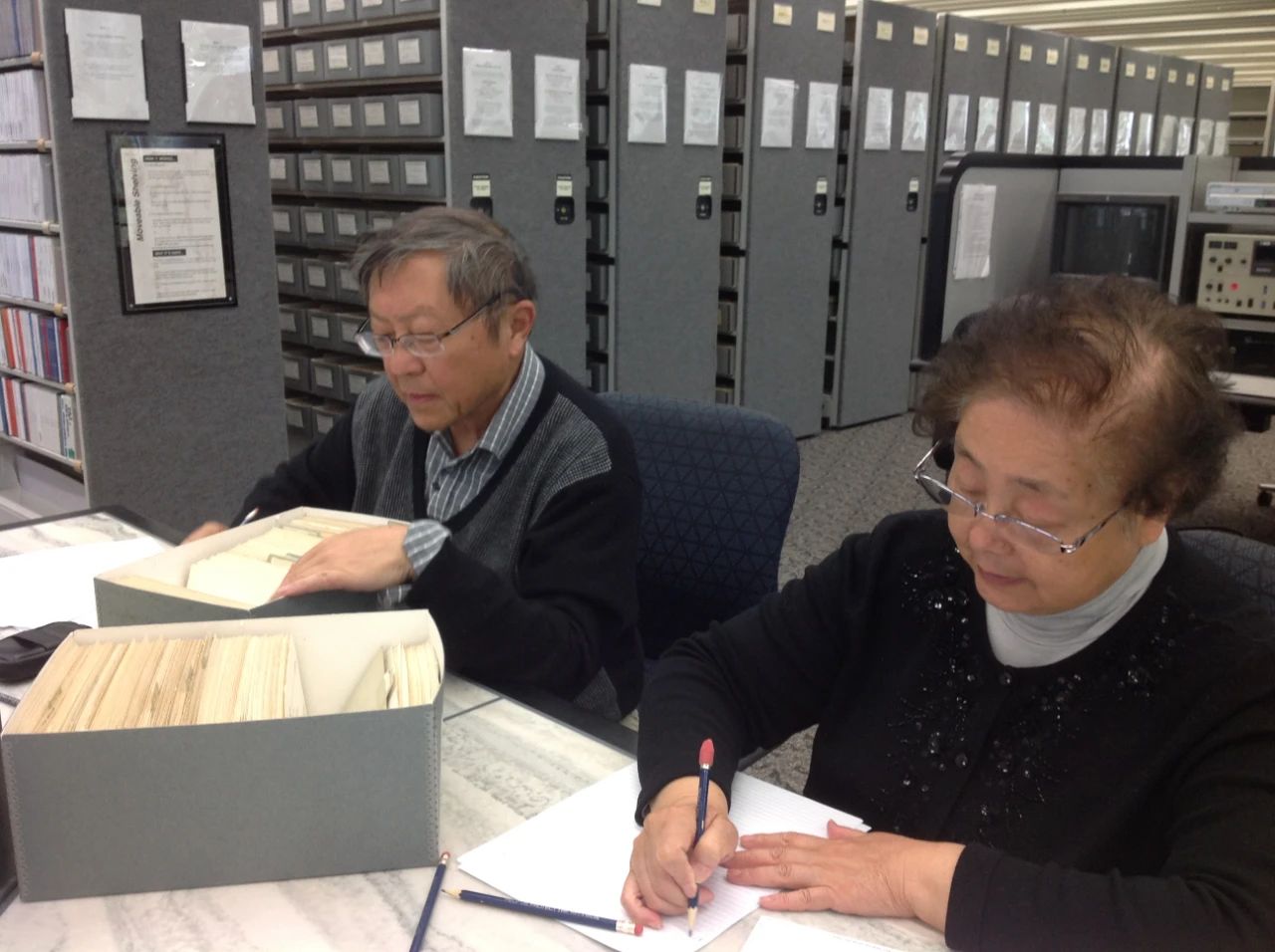

从2006年开始,向隆万多次自费赴美,在哥伦比亚大学、美国国会图书馆和国家档案馆,凭着在资料索引中输入“向哲濬”和“东京审判”等关键词,在浩瀚如大海的史料中一点一点寻觅相关线索。这位没有丝毫历史和法学背景的数学教授,硬是凭着意志力和最原始的“笨办法”,一步一步接近东京审判的核心史料。

2015年,向隆万与夫人蒋馥教授在美国国家档案馆查找资料。

在美国国家档案馆,他找到并复印了100多页父亲的讲话记录稿,包括10次在法庭上的讲话和证词,翻拍了数十张珍贵的法庭现场照片,还查找到两段父亲法庭演讲的录像资料。

东京审判最初阶段,围绕日本东亚地区侵略罪行的起诉时间有过激烈的争论。日本方面辩称:中日宣战是在珍珠港事件以后,之前的皇姑屯、卢沟桥等事件发生时都没有宣战,既然没有宣战,就不存在战争。对此,向检察官在1946年5月14日的发言中予以严辞驳斥:

“……从1931年9月18日以后,日本在中国采取了战争性的行动,杀死了数以百万计的中国人,包括士兵和平民……还有儿童、妇女和无助的平民——非战斗人员。我认为那些是全世界都知道的事实。如果这不是战争,我想问:还有什么是战争?”

当年在东京审判的法庭上,向哲濬的发言铿锵有力,掷地有声。

这是他第一次从镜头里看到那个年代父亲的真实影像,看到父亲掷地有声的诘问,向隆万顿觉心跳加速,泪水模糊了眼睛,原来父亲不仅是位温良恭俭让的好好先生,他还有为了民族大义刚直不阿、正气凛然的那一面。

回国后,他将收集到的第一批父亲在法庭上的演讲翻译成中文,连同母亲的回忆录,一起编进了《东京审判·中国检察官向哲濬》一书,于2010年由上海交大出版社出版。

2011年5月,上海交大东京审判研究中心正式成立,向隆万出任中心名誉主任,然而他并未止步于这个“名誉”身份。中心成立以来,他参与了多个基础文献出版的大项目,同时继续着他自己对这个领域的探究与开掘。

2014年,向隆万出版了《向哲濬东京审判函电及法庭陈述》一书,其中向哲濬的法庭陈述,从上一本书的10篇扩展到20篇。

2019年,向隆万推出了他的第三本书《东京审判征战记——中国检察官向哲濬团队》。这是一本面向公众的普及读物,人们称它是梅汝璈法官亲撰,梅小侃、梅小璈姐弟整理的《东京审判亲历记》的姐妹篇。与《亲历记》的法官视角不一样的是,《征战记》以大量生动鲜活的材料,详细描述了向哲濬带领中国检察官团队,一路披荆斩棘,“征战”东京审判的全过程。

近年来他还多次代表中心赴欧美及我国香港、澳门等地区,参加有关东京审判的国际研讨和中心研究成果的对外发布、推广活动。他还先后在美国哥伦比亚大学、加州大学洛杉矶分校,以及国内数十所大学和社会团体做了几十场讲座。从2013年起,中心面向全校学生,开设了《东京审判》通识教育课程,由向隆万和中心青年讲师赵玉蕙主讲。这是东京审判第一次进入高校课程。让人意外的是,这一相对冷门的课,竟受到学生们的热捧,选课时若下手晚了,常常会因满员而被拒。

中心青年讲师赵玉蕙博士回忆说,有一个学期约有200多个学生选了这门课,因为人多,上课被安排在一个400座的梯形大教室,16学时的课程向老师讲前半段,她讲后半段。赵玉蕙清楚地记得上半段课程即将结束的那一天,向老师做内容小结,讲着讲着情绪突然激动起来,他说:“若没有当年先辈们在法庭上艰苦卓绝的努力,就不可能有对日本A级战犯的严惩,也就不会有我站在这里为大家授课。同学们愿意学习了解这段历史,我十分感动,先辈们也会感到欣慰的。谢谢你们!”说到这里,向老师向同学们深深地鞠了一躬,同学们愣了一小会儿,然后使劲地鼓起掌来。

亲眼目睹这一幕的赵玉蕙被深深震撼了,前辈授课时的激情投入,以及不经意间展露出的品格风范,深深烙印在她的记忆里,这样的言传身教,对踏上教职岗位不久的年轻教师而言,不啻是永生难忘的一课。

向隆万对东京审判历史的普及推广,还登上央视大平台。2015年,央视社会与法频道《法律讲堂》栏目策划推出了5集《东京审判》系列讲座,向隆万应邀担任主讲嘉宾。节目播出后,意外地获得不俗的收视率,并获得该频道的年度优秀节目奖。

去年下半年,当年节目的编导孙辉刚又找到向隆万,希望制作新一季《东京审判》讲坛节目,计划在今年9月抗战爆发90周年纪念日前后播出,新节目依然由他担纲主讲,向教授欣然应允。

2021年1月,向隆万在中央电视台录制“法律讲堂”节目

整个夏天,向隆万都在撰写、打磨讲稿。这一季节目最初框定为10集,可他一气写了18集,容量是第一季的三倍多。编导孙辉刚用“惊喜”二字形容他读到讲稿时的感觉,如果说第一季是关于东京审判的简述,这一次则是详述,里面出现了更多重要的历史细节和人物故事,叙事聚焦点也从上次着重反映中国法官检察官团队,及日军对华暴行的审理,扩展为对东京审判全方位、多视角的讲述。

去年10月至今年1月,根据节目组的安排,向隆万先后三次赴京录制节目。秋冬时节的北京城并不太平,其间曾多次暴发疫情。1月中旬向先生赴京录最后一批节目时,正值顺义区、大兴区先后发现本土病例之际。在此非常时刻,向隆万“明知山有虎,偏向虎山行”,让家人和朋友们为他捏了一把汗。

1月23日到24日,在央视演播厅,向教授一鼓作气录完了最后7集节目。最多的一天连续录了4集,从上午7点半出门去电视台化妆,一直到晚上12点半才收工。这样的工作强度,莫说是8旬长者,就是摄制组的年轻人也绝不轻松。让编导孙辉刚留下深刻印象的,是向隆万精益求精、追求完美的认真劲头,直到录制前夕,他还会为一句话、一个用词反复斟酌推敲。考虑到向教授年事较高,摄制组特意在两集节目录制当中,留下一段休息时间,可他从不休息,他总是利用这段时间,把下一集的稿子在脑子里再过个一遍。

令摄制组印象深刻的还有向隆万过人的精力。孙导记得去年10月第一次拍摄期间,向隆万提及国家大剧院将上演话剧《林则徐》,遗憾没能在网上买到票。等到节目录制完成,他不顾疲劳赶到剧院,幸运地等到退票,观看了话剧的首演。

一月下旬,向隆回到上海的第二天,在朋友圈晒出了一组在央视的工作照,看他的精气神,你哪里相信他已步入耄耋之年。向教授同时赋诗一首书赠编导孙辉刚:

秋来三度赴神京,

逐字切磋入荧屏。

慕颂先贤功盖世,

怒批魍魉法悬绳。

……

在将手书的诗作邮寄给孙导前,向教授又动了一个字,将“怒批魍魉”改为“怒诛魍魉”,这一字之改不仅增添了诗的意蕴,同时更准确地表达了他做节目时的心境。

通过微信,孙辉刚表达了对向教授的敬佩和感谢:

“疫情肆虐,先生八十高龄仍逆行无畏,完成18集专题壮举……青史留名,央视留声,岂无憾哉!”

说向隆万“逆行”一点不假,不仅疫情期间如此,他晚年所干的这件“大事”又何尝不是如此?

80岁,相信这个年龄段的老人,即便身体健康,也大多是含饴弄孙、安享晚年的状态。可向隆万却“逆”时间而行,“逆”生命周期而行——硬是在退休之后闯入一个全新的领域,攀上人生的又一座高峰。

这样的传奇,能不叫人感慨,能不叫人钦佩赞叹吗?

这,不正是一代学人精神品格的写照吗?

向隆万赴美国国家档案馆查询资料(视频剪辑)

(节选自2021年4月20日《上海纪实》 作者 汪澜)