追随周有光 读懂世界 走进世界--- 在庆贺周有光111岁寿诞座谈会上的发言(56届高三丙班 张森根)

2016/1/13

追随周有光 读懂世界 走进世界

--- 在庆贺周有光111岁寿诞座谈会上的发言

56届高三丙班 张森根

(本站按:今天是“汉语拼音之父”周有光老先生111岁寿诞。我們向尊敬的周老致以生日祝福,祝他健康长寿,“天天有光”!

这里,我們刊载了56届高三丙班校友张森根教授在庆贺周有光111岁寿诞座谈会上的发言,以飨读者。)

为庆贺周老百岁寿诞召开的庆生座谈会,曾经召开多次。100岁时,教育部正式召开过一次。后来到2012年,中央編译出版社为筹划出版《周有光文集》召集专家座谈会,同时为周老107岁寿诞庆生。接着108岁、109岁、110岁时,包括今年在内,借助民间的平台共进行4次。如从107岁那次祘起,一共五次。在座的

为什么周老有那么大的感召力呢,气场那么大?当然不仅仅是因为

周老的世界观、历史观和价值观震撼了当代千万文化人的心灵世界

我今天我发言的题目是:“追隨周有光 读懂世界 走进世界”。

大家知道,由于我国GDP体量巨大,中国正在大踏步、加速度地跨入世界,直接迎战西方霸主。GDP挂帅,外贸外交舖路盖桥,其声势、其场面、其震撼力,令世人瞩目、惊讶。虽然如此,我认为这并不等于中国今后就能长驱直入、行之有效地走进世界,眼前的种种也只是走进世界的一幕开场戏与一堂锣鼓经,离开真正进入世界的大戏还有相当长的一大段距离。真正走进世界,就是要在政治文化、思想文化层面上与世界各国融归为一体,建构以合作共赢、共同价值观为核心的新型国际关系。其实,这一点,我认为顶层是心中有数的。去年9月,习近平主席在联大的讲话中提出:和平、发展、公平、正义、民主、自由是全人类的共同价值。近几年,中央还多次提出打造人类命运共同体、人类利益共同体。眼下,目标远未完成。只有朝着追尋“全人类的共同价值”和打造人类命运共同体、人类利益共同体的方向迈进,我们才能真正地走进世界,若能如此,这将是21世纪何等重要的大事啊!显而易见,我认为追求“全人类的共同价值”和打造人类命运共同体、人类利益共同体,并不只是外交语言,策略上说说而已,也许会对今后意识形态领域里的调整与改革产生重大影响。当然,这是后话,有待观察。

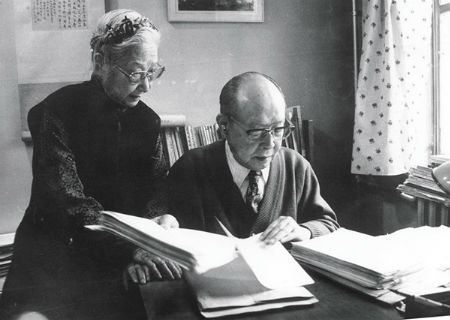

夫人张允和生前一直是周老的得力助手,堪称“夫唱妇随”

真正地走进世界,首先要读懂世界。

在全球化时代,中国人终将真正走进世界,迟早迟晚,或顺或滞,这是大势所趋。李慎之说过,从1992年算起,人类进入了另一个以500年为周期的全球化时期,这个第二个全球化,是人类“自觉的全球化”,主要内容是经济市场化、技术全球化、政治民主化和文化多元化。他还提出:“真正的全球化有赖于全球价值的确立”,但要实现“人类理想价值”,就不能包括“无条件的”“敌对的意识形态的多元化”;“要出现真正的全球化价值标准,即使再过500年也不算长”。

谈起所谓的“敌对的意识形态”,我想到了周老103岁时写文章:《人类历史的演进轨道》一文中被删节的一段文字。

这段文字在

但是,改革开放的年代旣需要“顶层设计”,更需要思想家心明眼亮的前瞻性,勇往直前的批判性,和对中国未来走向、所处的时代的穿透力及判断力。一个的时代必定会产生一个时代的思想家。思想者、思想家和意识形态息息相关。但愿意识形态主管部门今后髙抬贵手,让思想家、思想者免于表达自由的恐惧,行吗?

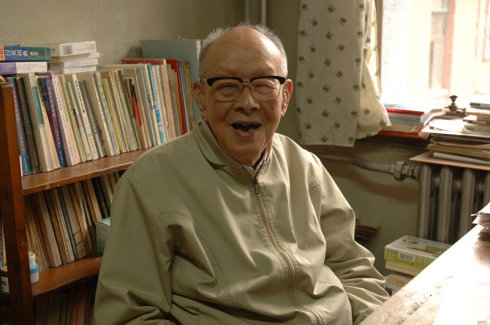

作者和周老于2015年6月7日的合影

环绕

周老并不否认意识形态的客观存在,只是反对意识形态与国家权力绑捆在一起,而主张超越意识形态的图腾化,摈弃迷信与教条。前几年我当面

当然,

我认为,在意识形态层面首先要分清楚对性抗性矛盾和非对抗性矛盾的问题。除了极少数人打着宗教或某种主义的旗号,明火执仗、直接挑战执政党的合法地位外,文化教育、新闻出版、社会科学研究层面上的绝大多数问题是思想自由、言论自由的问题。前者可由政法部门按法治精神处理,后者只能运用“批判的武器”来解决。前者属于对抗性矛盾,后者属于非对抗矛盾。思想文化层面上的矛盾,说来说去不外乎就是正确与错误、进步与落后、保守与激进之间的不同主张罢了。这些方面的争议,那怕有点过激、极端,也依然是说服教化的问题,不能随便启动“武器的批判”。靠权力、专政方段来处理,只能图一时之痛快,反而会造成更大的隐患。

我的研究领域很窄,知识有限,以上结合

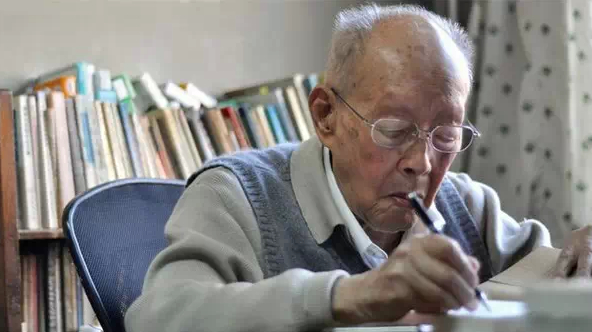

周老说:“这个时代的特点影响了我的思想行动”

寿辰日周老接受大家的祝福

最后,请允许我以

“我的一生……不是处于一个太平时代。这个时代的特点影响了我的思想行动,但是由于我是‘温吞水’的性格,所以我在这么一个动乱的时代——‘时势造英雄’的时代,没有成就,我不是英雄,我是非常平凡的一个人。我今天在这里讲回忆录……是为了留给我的后代——如果有后代的话——空下来消遣。千千万万的人都是平凡的人,都是没有大作为的人,都是随波逐流的人,我就是其中的一个……平凡的人怎么生活,这是一门科学,也是一门艺术。我对这门科学和艺术没有贡献,不过我的一生倒是有平凡生活的经验,如此而已。”

作者在《从世界看中国——读〈周有光百岁文萃〉》首发式上

(注:本文作者系中国社科院研究生院教授,曾协助周有光出版《百岁新稿》《朝闻道集》《拾贝集》和《从世界看中国——周有光百岁文萃》等书)

(2016.1.9写于拂林园寓所)