骆利群校友,我们为您点赞!

2017/5/18

本站按:欣喜地向各位推荐由上海市美国问题研究会和上海市海外交流协会编撰的《在美国的上海人》(上海社会科学院出版社出版),书内有介绍我校校友的篇章。今天先转发介绍我校81届校友骆利群《抓住生命的每一次偶然——记美国科学院院士、斯坦福大学生物系教授骆利群》一文及骆利群在北京大学生命科学院所做的《主观报告和客观分析》讲座录像(优酷视频)。

骆利群在北大生命科学院《主观报告和客观分析》讲座(优酷视频)

http://v.youku.com/v_show/id_XNDUzMTM4NTAw.html(链接)

《在美国的上海人》一书之封面

骆 利 群

(Liqun Luo)

1981年从上海华东师范大学第一附属中学毕业后,骆利群考取中科大少年班。 1986年他以优异的成绩赢得少年班唯一一个郭沫若奖学金名额,随后被中科院上海生化所以免试方式录取为研究生。1987年8月,骆利群赴美国布兰迪斯大学生物系留学,1992年获博士学位。同年9月,他赴加州大学旧金山分校从事博士后研究。1996年6月,他进入斯坦福大学任助理教授,从事神经发育方面的研究。现为美国知名神经生物学家,任斯坦福大学生物系教授、美国霍华德休斯基金会(HHMI)研究员、美国文理学院院士、美国科学院院士等要职。

81届初三2班校友骆利群

抓住生命的每一次偶然

——记美国科学院院士、斯坦福大学生物系教授骆利群

15岁进入中科大少年班,30岁成为美国顶尖名校的博士生导师。如今身兼斯坦福大学生物系教授、美国霍华德休斯基金会研究员、美国文理学院院士、美国科学院院士等要职。这些每一个听起来都令人难以望其项背的光环,与一位从上海走出的世界顶尖华人科学家的名字紧密联系在一起——骆利群。 20世纪60年代,社会经历了前所未有的大变革,全世界范围内价值观的颠覆、反主流文化、新思潮的荫发等至今还影响着人们的观念与选择。当然,经过阵痛而换来的更为自由而开放的环境,为一代人的发展与梦想带来了曙光,孕育了全新的机会。

骆利群曾在一次演讲中,谦虚地将自已的传奇经历归纳为“一系列的意外事件”,正如他孜孜不倦地投身其中的生命科学研究领域一样,有太多偶发性的“惊喜”与“巧合”,吸引着研究者不断深入挖掘。然而,又焉知这些未知的奇妙与美好不是静待开发的潜能与财富,不是勤奋与努力的必然结果呢?牢牢抓住并好好把握生命中的每一次偶然,就会拥有别样的精彩。

上海的童年记忆,梦想的启程之处

1966年,骆利群出生在正值“文化大革命”时期的上海,在那个知识、大学和科学家都不被重视,甚至是被敌视的年代,骆利群所在的小学没有足够的教室供学生读书,两个班级共用一个教室的结果就是大家每天都只能上半天课——一个班上午上课,下午教室就要腾出来供另一个班级使用。当时,身为大学老师的父亲和中学老师的母亲经常要去工厂或农村“学工学农”。在时代的洪荒里,和绝大多数同龄人一样,儿时的骆利群没有太过远大的抱负,最大理想是长大后做一名公共汽车司机,因为“公共汽车司机非常威武,整个车都要跟着他跑”。阔别上海已有30余年,尽管许多细节经过岁月的冲刷已经变得模糊不清,但回忆仍会不时涌上心头。骆利群说:“当时为了这个理想,我特意买了上海市地图,整天研究,还对着地图一遍遍坐公交车和有轨电车,从起点到终点,直到把整张地图背了下来。 到哪儿去坐几路车、坐儿站,我都知道。还有人管我叫‘活地图’!”回想往事,颇有些得意的骆利群表示,他现在投身神经图谱( brain map)领域的研究,或许与儿时这段插曲有点关系。

幸运的是,“知识的寒冬”过去了,高考的恢复,吸引了从十几岁到三十多岁的几百万知识青年走进考场,整个社会好像紧赶着要把浪费的时问给追回来。那一年,骆利群刚好10岁,在念小学四年级,尚显懵懂。但他却说自已很幸运能在那么小的年纪就抓住了中国“科学的春天”。而后的五年时间里(小学两年加上初中三年),他被数学和科学迷住了。骆利群坦言,当时有一张照片影响了他的人生轨迹,照片内容是邓小平同志和陈景润正在握手。“没有邓小平同志提出的改革开放政策,就没有我们的今天;而陈景润对哥德巴赫猜想的证明虽然没有完成,却是离哥德巴赫猜想最近的。”骆利群起初了解陈景润是通过《人民日报》上转载的徐迟的报告文学《哥德巴赫猜想》,其中讲述了陈景润走路时也在想数学问题,结果头撞到电线杆上的故事。这篇报道可以说影响了一代年轻人,给当时只有五年级的骆利群同样留下了深刻的印象。“后来由此产生了数学竞赛,记得我们上海市有一年的全国数学竞赛第一名叫李骏,是个‘小陈景润’。”骆利群回忆说,“大家开始对数学感兴趣,如果你觉得老师上课讲得太慢,可以买数理化自学丛书自己看。”如今,骆利群与担纲斯坦福大学数学系教授的李骏成了朋友,经常一起吃饭、出游。不过这自然是后话了。

另外两个对骆利群人生影响最大的人便是他的父母。虽然二老都是教语言出身,对数理化不太懂,却从小给儿子灌输了要认真学习的思想。母亲把他安排在自己任职学校隔壁的小学就读,这样母子俩每天就能一起走去学校,放学后骆利群又可以跟着母亲的同事们学习数理化。特别是父母给骆利群买的那套数学自学丛书,使他在初中阶段就自学了不少高中数学,有什么不懂的地方也可“近水楼台”向母亲的同事讨教,其数理化水平因而一直高于同龄人,这对他后来考上中科大少年班帮助很大。其中,一个有意思的插曲是,念小学四年级时要学外语,学校让每个学生通过抽签的方式在英语和俄语中选择一门学习。虽然父亲教授的正是俄语,但骆利群最后还是抽到了英语,这亦为他日后来到大洋彼岸深造打下了语言基础。不过在骆利群眼里,这又似一个美好的机缘巧合。

一举考入少年班,误打误撞学生物

尽管骆利群一直表示自己是个“幸运儿”,碰上了一个好时代,生活中充满了“偶然现象”。但谁又能说这份漂亮履历不是他靠脚踏实地的努力所换来的?1981年,骆利群15岁,初中即将毕业。恰逢要搬家,离就读的华东师大一附中就远了。老师为了留住这个学习成绩优秀的学生,不让他转学,许以“免费、免试升入高中”的“好处”,但同时又怕这个卸下了考试包袱、经常和朋友们在操场上疯玩的学生会影响别人复习迎考,便给他指了一条路----尝试报考中科大少年班,“反正考不上也没关系”。就这样,骆利群在那年的高考前两个月被安排坐进了高二的教室(那时高中只念两年),直接从第二轮高考复习开始准备。结果令人惊喜,他一举成功,这个从来没念过高中的初中毕业生就这样顺利进入中科大少年班,由此开启了大学生活。

中科大第一届少年班是在1978年成立的,至今已有38年的历史,培养出的顶尖人才成百上千,在各自行业内皆为翘楚。这种跳跃高中阶段的“快跑式教育”如今虽频频遭到质疑,但在骆利群眼中,这段经历对于心智都更成熟的孩子来说还是利大于弊的。“少年班有一个好处就是可以任意选择课程。当时的本科是五年制的,前三年我们可以根据自己的兴趣爱好随便换班学习,直到后两年才被分到各系。”骆利群回忆道,“在中科大的五年时光为我今后开启科学领域的职业生涯打下坚实的基础,我们得以心无旁骛地念书,老师们也是毫无保留地把知识教给我们,学习氛围实在太好了!”

不过选择上的权利是一柄双刃剑,赋予自由的同时也提出了难题——到底学什么好?这对当时只有15岁的骆利群来说并非简单的选择题,而最终选定生物,在他自己看来也是误打误撞。刚开始骆利群对物理很感兴趣,毕竟那是一门当时已经比较成熟的学科,能够探索世界的本质、解释自然现象,这深深吸引着骆利群。然而,作为家里的独子,母亲希望他大学毕业后仍能回到上海,回到父母身边。在得知儿子喜欢科研后,就告诉他物理研究所大多在北京,而生物研究所多在上海,希望儿子选择学生物。骆利群确实感到了矛盾:“很多生物学家从小就感叹于自然界的美妙,看到生物标本觉得有趣,而我却没有类似经历,而且当时生物学还有许多未明之物、未明之事。”权衡再三,一方面是换个角度想要探寻生物学领域的未知,另一方面也是为母亲着想,骆利群最终决定同时选读物理和生物,结果“学下来对生物还真有了感觉”。不过他直言,当时科大的生物系是从物理系的一个专业脱离出来的,没有科班老师,课程讲的主要是物质结构。虽然对该领域的真正了解还不能算多,但终归打开了一扇大门,“踏上了生物学这条船”。1985年,骆利群被中科院生化所免试录取为研究生,1986年还获得了学校颁出的“郭沫若奖学金”。

漂洋过海赴美留学,逐步攀登科学高峰

高考恢复不过半年时间,邓小平同志做出了重启“留学之门”的指示,而且要“成千成万地派”。正是这份远见卓识,开启中国现代教育史的一个全新时代。在这样的大背景下,著名的美籍华人分子生物学家吴瑞先生于1982年发起创办了生物学领域首个大型国家公派留美博士项目——中美生物化学联合招生项日( CUSBEA),在短短8年时问内共招收400余名顶尖的中国学子赴美留学,骆利群是其中的一名“幸运儿”,亦是佼佼者。

当时选中骆利群的是美国布兰迪斯大学,他透露,这其中还颇有一番周折:“每个CUSBEA学生指定4所学校进行申请,当时我只听说过哈佛大学和斯坦福大学,可我连哈佛这个词都拼错了;我的第三、第四志愿分别是布兰迪斯大学和犹他大学。其实之前我并没有听说过布兰迪斯大学,但在广州集训时,教授英语的一名外国老师知道这所学校,还说学校所在地波士顿是个好地方。最终,布兰迪斯大学和犹他大学录取了我,我选择去布兰迪斯大学。”

与其他美国大学相比,布兰迪斯大学算是“小而富有特色”,学生相对也不多,每个学生因此能得到老师更多的关注和指导,这使初来乍到的骆利群受益匪浅,导师给了他很多独立创作的空间,亦教他不少做人的道理。生物学的研究总是充满惊喜,拿骆利群自己的话来说,就是“要睁大眼睛发现有趣的事”。以“果蝇神经学”为研究方向的骆利群,在深入研究过程中偶然从果蝇身上发现了一种与老年痴呆症有关的名为Amyloid的蛋白质,“这两种物质之间的关联是之前大家没有想到的。”骆利群坦言。

在布兰迪斯攻读博士的5年时间里,骆利群逐步摸索出了自己的科研之路,博士毕业后,在科学界朋友的推荐下,他进入加州大学旧金山分校开始四年的博士后生涯,虽然学校空问不大,但与其他选项相比,他更看重自由的学术空间,而且“从实验室的窗户往西望去就可以看到太平洋”的风光着实让骆利群着迷。虽然在主课题研究上受到一些挫折,但副课题(“脑神经系统”在动物与人体中所产生的功能)却做得风生水起,这也渐渐奠定了他生物医学新锐学者的地位,并为之后18年在斯坦福大学的职业生涯打下基础。

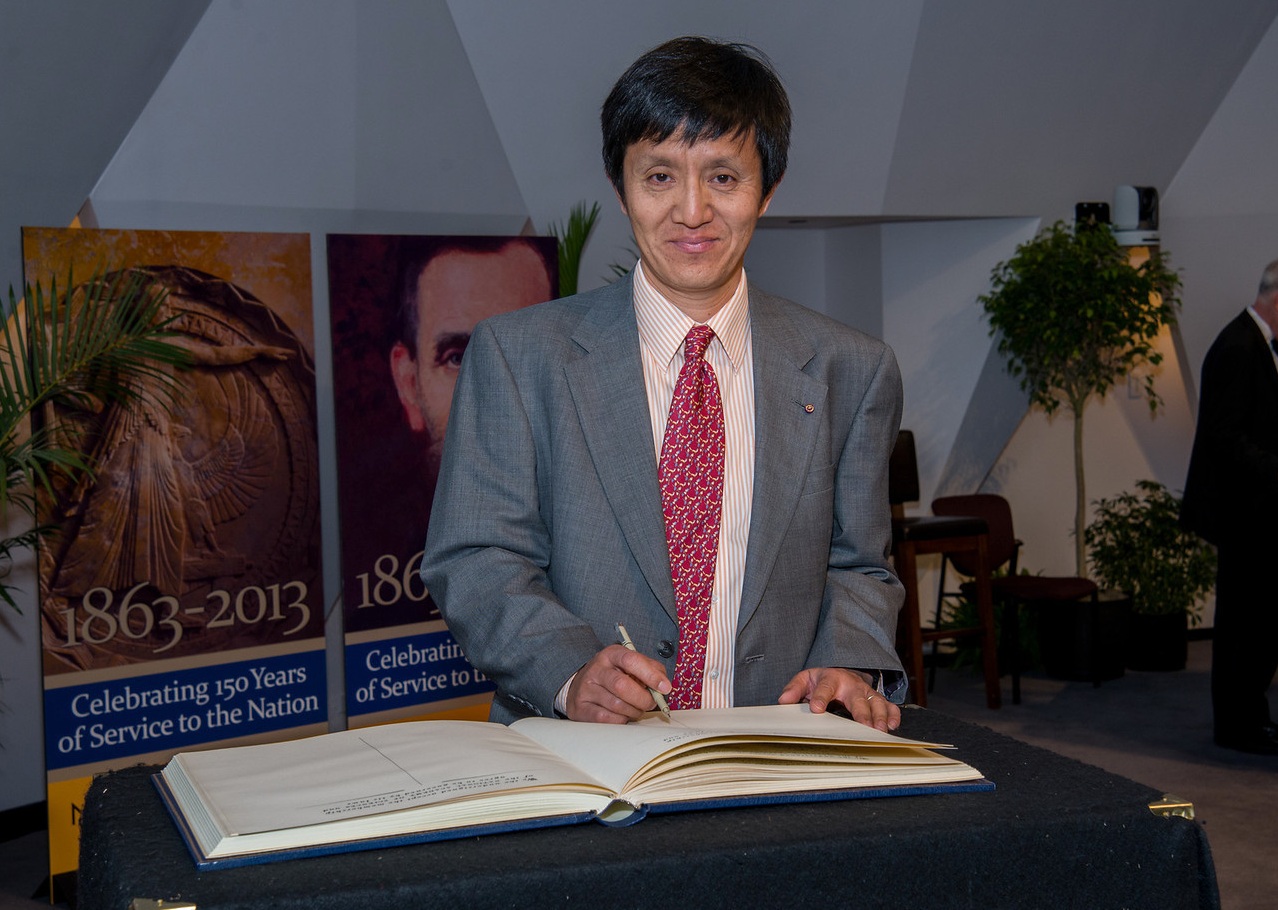

2013年骆利群入选美国国家科学院院士

如果说布兰迪斯大学和加州大学旧金山分校将骆利群培养成了一名在生物医学领域的独立研究员,那么斯坦福大学则是他正式开展独立研究项目的地方。这座享誉世界的学府坐落在知名高科技园区硅谷的中心地带,不仅风景优美,更有着浓厚的科技创新氛围,这些都深深吸引了骆利群。不过,进入斯坦福任教并从事科研是要拿出真本领的,在聘请骆利群伊始,校方就与他达成了一项旁人看来很严苛的约定:一是校方一年仅付给骆利群9个月的个人薪资;二是校方愿意配备给他150平方米的实验室及32万元的启动资金,但除此之外的所有经费须自行筹集。尽管如此,乐观的骆利群却表示:“这在斯坦福这样的名牌学府很普遍,新教师拿到9个月工资已属幸运,像新入职的医学院教职员工只能拿一半年薪,甚至还有接近‘零起薪’的工作岗位。”这些安排,在他看来,都是校方为了培养教师科研能力和独立开拓精神的反向激励机制,淘汰的只是那些不思进取的人,却难不倒奋发向上的强者。骆利群正是这样一位强者,他凭借深厚的科研功底与个人魅力,在第一年就申请到了100万美元的科研基金,吸引了一批年轻有为的博士生与博士后加入他的科研团队。就这样,1996年12月起,骆利群开办了自己的实验室,先后在学术刊物上发表论文百余篇,他本人也在8年时间内晋升为斯坦福大学正教授,并取得终身教职资格这一许多人梦寐以求的荣耀。

事业家庭获双丰收,感念家人爱与付出

事实上,出色的研究成果与个人能力,使骆利群在所属领域声名鹊起,包括哈佛大学、耶鲁大学、华盛顿大学等在内的不少知名学府纷纷向他抛出橄榄枝,许以教授或系主任等头衔,意欲挖斯坦福的“墙脚”。但面对邀请,骆利群都一一谢绝。“我非常喜欢目前在斯坦福的工作,身边的同事、学生、博士后都非常优秀,大家合怍得颇有默契。”这当然是一方面;另一方面,骆利群表示,他把家安在了气候宜人的旧金山湾区,这里有很棒的华人及亚裔社区,还有许多不错的餐馆与商店,而故乡上海就在太平洋的另一端,只要10-12个小时的飞行就能回来。

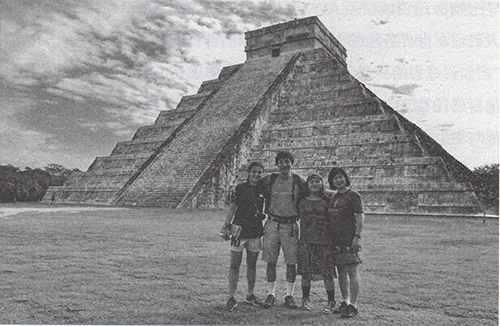

来自家庭的温馨支持骆利群不断奋斗

(2013年骆利群和家人在玛雅古城遗址旅游)

在所有支持骆利群不断奋斗的力量中,来自家庭的温馨支持不能不提。早年,父母对骆利群的影响主要是方向性的,比如选什么学科、念什么学校等。双亲退休后,就像所有传统的中国父母那样,为了解除儿子的后顾之忧,他俩从上海奔赴美国,十五年如一日帮助照顾一家人的生活起居,抚育骆利群夫妇的两个女儿,使儿子儿媳能在事业上投入更多时间与精力。

而夫人廖晓伶更是骆利群的左膀右臂,为丈夫牺牲颇多。两人相识于CUSBEA项目在广州集训和申请美国研究生院期间。当时的廖晓伶是北大毕业的生化专业才女,已被加州大学伯克利分校及其他美国大学录取读博士生。因为骆利群要到布兰迪斯大学,她通过CUSBEA项目负责人推荐转学到布兰迪斯大学,两人成为研究生同学。后来,同样以优异成绩在加州大学旧金山分校完成博士后研究的廖晓伶在面临职业选择之际,虽已拿到担任美国东海岸大学的终身教职机会,却因为骆利群放不下在斯坦福的工作,为了成全丈夫的“第一志愿”,她毅然为家庭放弃留校机会,决定去企业工作,并转而向各类生物公司投递简历。如今,她已经成为美国第一大生物技术公司——美国基因工程技术公司(基因泰克)的一名高管,实现华丽转身。

存其投人多年心力撰写的教材《神经生物学原理》(Principles ofNeurobiology)的序言中,骆利群再次感恩于家人多年来的支持,他感性地写道:“谨将此书献给给予我生命并养育了我的父母……我也要感谢我的妻子以及两个女儿Connie和Jessica。在过去几年中,写这本教材占用了我许多时间,它甚至已成为我们家庭生活中的重心,在饭桌上常常提及。Jessica则常常在繁重的高中课业和课外活动之余,为该书的一些新想法和主线发展提供意见、建议、”

家庭在骆利群心里的分量丝毫不亚于他的科学事业。如今,只要有机会,他便会和家人一起外出旅行,享受天伦之乐。

教书育人亲力亲为,致力两地学术交流

早已功成名就的骆利群除了潜心研究外,仍坚守教职,不断培养、指导生物医药领域精英人才,已带出23名博士和32名博十后,其中大部分人目前在世界各地的大学和科研机构担任教授,当然也不乏成功的实业家。“比如我过去的一个学生后来就在湾区创立了一家很有前景的生物科技公司,他自己任CEO,这家企业目前也是炙手可热。”骆利群不无骄傲地谈道。而他与学生之间的关系除了师生,更多时候像是同事,他们经常在一起探讨问题、否定对方、开展辩沦、再达成共识。久而久之,骆利群与许多学生都成了亲密的朋友:有意思的是,为了支持学生的跑步兴趣,素来不爱跑步的他原本只想参与一下,浅尝辄止,谁料最后竞喜欢上了这项运动,并发展成为一种生活方式,甚至还积极邀请新进实验室的学生加入跑步俱乐部。

中国医科大为骆利群的讲座所出的海报

除了在斯坦福的事业,自2000年起的8年里,骆利群坚持每年回国,在上海、北京等地给中科院、北大、清华的大学生和研究生讲课,后来又陆陆续续担任一些研究机构和大学的顾问和评审委员会成员。“我亲眼见证了中国高等教育的巨大进步——学生们变得更加积极投入,学术上更加独立,也敢于挑战权威。”骆利群表示,“如果说还有什么需要进步的地方,那就是学术环境吧,这个问题我也多次与国内的学术界朋友探讨过,一些研究机构相大学的专家学者、教授们平时都忙于各类会议,都没有时间与学生和同事讨论问题或参加研讨。”

在与中国学生的交流中,骆利群也不吝现身说法,面对目前物质条件优厚、思想上却感到迷茫、不知从事科学会有何种出路的年轻人,他常用自己的人生经历如是鼓励他们:“现在的学生很早就开始规划未来,在选择大学究竟要学什么专业的时候,往往要考虑十年或二十年后想要过怎样的生活、赚多少钱等;同样的,在选择研究方向时也会花不少时间左顾右盼,担心未来能不能有个好工作。能提前考虑固然好,但还是应该鼓励学生探索自己真正感兴趣的部分,我们那个时候没有想过未来,只知道做好眼前的事情。因为谁都无法预测五年或十年后生活会发生怎样的变化,实在有太多不可预测的事发生。如果人生什么都是可以预测的,那就会变得非常无聊。”

对于教学事业的认真态度,还反映在最近出版的这本由骆利群独立撰写的《神经生物学原理》教材中。一般情况下,许多教材都是由一个人数众多的编委会共同编撰而成,但骆利群却反其道而行之。说起花心力写这本教材的原因,骆利群坦言,最初足为了帮助自己教授课程。在近二十年的斯坦福教职生涯里,骆利群向来注重将如何获取知识的方法传授给学生,却苦于找不到一本教科书能与他的教学模式相匹配。最终,骆利群下定决心自己写一本。虽然所付出的时间和精力都超越了他最初的想象,但现在想来仍觉得非常值得。“写书的过程让我受益匪浅,神经生物学是一个非常有趣的领域,我想把其中的奥妙传授给学生,激发他们去发掘更多。从这本书里受益的不单是我的学生,还有世界各地的学生”,骆利群骄傲地表示。

为表达对患有运动神经元病,即“渐冻人”的关注和支持,在“冰桶挑战”举行得如火如荼的那一阵子,骆利群也参与了这项社交媒体上发起的活动。说起这件事,他笑言是一位哈佛大学的友人点了他的将.虽然被冰水浇到的一瞬间几乎让他跳了起来,但骆利群还是觉得这是一次“非常有意义的经历”。 这段经历被录成视频,在YouTube上播放,展示了看似严肃的骆利群在生活中的另一面。接受了“冰桶挑战”的他进而又推荐了三名同事一起参加,旨在把这份爱心传递下去,以自己的影响力唤起社会各界对“渐冻人”群体的关注与爱心。

当然,骆利群的华彩人生虽然被他轻描淡写地称为“一系列的意外事件”,但其中的“偶然与必然”则是一个逃不开的哲学命题。在骆利群眼中,二者之间自然有重要联系。关于这点,他是用自己攀登富士山的经历来解释的。喜欢旅游的骆利群一次和另一名科学家以及一名日本研究生攀登富士山。由于前一天下起了雨,大家都觉得要看到日出基本无望。在无奈中打算翌日折返。半夜,骆利群不甘心,觉得来一次富士山不容易,尽管知道可能性很小,但还是抱着侥幸心理起来看天色。没想到,外面已是一片星光灿烂。他兴奋地摇醒同伴,再次整装出发,终于在凌晨四点半登顶,如愿以偿地看到壮丽的日出。

“好比设计科学实验,可能你想通过设汁十个实验来解决一个问题,但不会十个实验都能得到明确的结果,当然也不会都失败。因此,尽管对于每个单独的实验无法预料结果,但只要认真完成精心设汁的十个实验,总会有所获得,”骆利群感叹,“所以有时候小概率事件也是会发生的,如果你觉得某件事很重要,就不惜一切代价去做,不能三心二意。”

(文/叶扬、倪韬)