萌童中三甲 相聚丁酉秋——记64届中三甲班金秋聚会

2017/10/30

萌童中三甲 相聚丁酉秋

——记64届中三甲班金秋聚会

三十八位萌童们欢聚上海遐福养老院,共迎古稀之年

一个班级,在毕业离校后是否能经常聚会,畅叙友情,往往取决于两个条件。其一,是求学期间班级的团结氛围和同学之间友谊的密切程度;其二,是班内要有几个古道热肠的同学精心策划、积极张罗。

64届中三甲班在近半个世纪里手足相抵,相聚甚欢;“离校几十年,犹如尚同桌”,正是具备了上述两个前提。

带着生命中的真纯相待,带着心与心的守望相助,2017年10月14、15日两天,中三甲班的三十八位萌童们假座上海遐福养老院,欢聚一堂,笑谈人生,共迎古稀之年。

一清早,聚会的策划与组织者:李蒸、唐家乐、吴海华、季元青、孙令闻、詹玉龙、戈才等同学就在会场忙里忙外张罗开了。事无巨细,准备得井井有条。

茅伟文同学行动不便,仍执意由她先生陪同参加

为了这次具有特别意义的相聚,詹玉龙、钱佩珍夫妇,车启鼎同学都特意从美国赶来;戴蘅本同学也从珠海赴沪;茅伟文同学行动不便,仍执意由她先生陪同参加;还有其他家务缠身、家人需照顾者都一 一设法妥善安排。大家为的就是重拾青葱岁月的美好回忆,互相倾诉同窗之谊,尽情畅谈人生感悟。

筹备组同学为活动进行仔细商议

而在这次聚会之前,筹备组的几位同学就多次联系碰头,为活动场地和聚会形式进行踩点考察和仔细商议。

闻讯本次聚会的消息,蔡立德老师、原中三乙班的吴庆彪、黄嘉杰同学、原中三丙班的陈培元和原中三戊班的朱锦霞夫妇、原中三丁班的朱雷宝同学也欣然参与,作为嘉宾,使这次聚会有了更多的新意。

曾几何时,同学聚会成了社会的一大热点。全国范围内,地不分东西,人无谓老少,均热衷于此道。从小学、初中、高中、大学,聚会林林总总。但是,毋庸讳言,大多数的“同学聚会”往往演变成了“同学聚餐”,似乎少了一点韵味。

这次聚会,李蒸等组织者强调要将更多的文化元素注入其中,力求脱俗,提升聚会的品位。

14日上午十时,与会者先聚集在放映室,观看由唐家乐同学编辑制作反映同学们精彩的退休生活片段的视频。作为背景音乐,当法国著名音乐家马斯奈歌剧《泰伊斯》中的间奏曲《沉思》深沉、舒缓的旋律响起,银幕呈现出多彩的画面:

《相聚在十月》反映了大家精彩的退休生活(视频链接)

有在美国费城生活的詹玉龙夫妇含饴弄孙的甜蜜瞬间;有李蒸同学在纪念毕业五十周年大会上的激情朗诵;有戈才、陆鸣珂、金志彦等同学周游世界名胜古迹的踪影;还有王育芝、章维明侍奉百岁母亲颐养天年的温馨画面;更多的是相伴一生的夫妻携手定格在金秋夕阳余晖的留影......而退休后才敲响黑白琴键且自考钢琴六级的王正梅同学弹奏的《致爱丽丝》,灵动的乐符 ,恰似全体同学向青春致敬;向锻造和磨炼的过往致谢。视频临结尾,一张张稚嫩的入学报名照依次投影在雪白的屏幕上时,异口同声的直呼其名伴随着一声声的感叹,热泪涌上双眼。

黄九如为聚会所填的词《忆王孙》引发阵阵喝彩

紧接着,孙令闻同学热情饱满地背诵了长诗《 变老的时候 》 ,情真意切的诗文辅以内心深处流露的激情,博得一片掌声。他用意大利文和中文演唱《我的太阳》,高亢的美声男高音引发喝彩阵阵,以至于被要求“再来一个”的呼声而欲罢不能。

詹玉龙同学用大量日常生活的细节即席讲述了“在美国含饴弄孙”的四点体会:放得下、拿得起、展得开、收得拢。

他说:“无论你过去有多少成就或沉重的回忆,都应轻轻的放下”,“过上我们快乐的萌童生活”;

“生活需要技术”。要学会各种生活知识。特别是身在国外,更需要拿得起各种生活技能;

“生活需要艺术。含饴弄孙也需要艺术”。在培养孙辈各种文化知识兴趣的同时,也需要努力学习国外的长处,力求融入当地文化背景,在异域他乡展得开;

“在协助儿辈带养孙辈的时候,也必须给自己留下一定的时间与空间,所谓善待自己,创建自己的精神家园”,即收得拢。

尽管谈的都是日常生活点滴,但却富有情趣,充满思辨与哲理。

戈才同学被大家称为“旅游达人”。他的旅游经验触发了更多同学跨出国门去体验别样的人文景观的愿望。

车启鼎同学在美国从事移民法律咨询工作。他用亲身经历谈及美国社会也有不足和弊病;中国社会有其优越之处。特别是他讲的趣闻轶事,引得大家哈哈大笑。

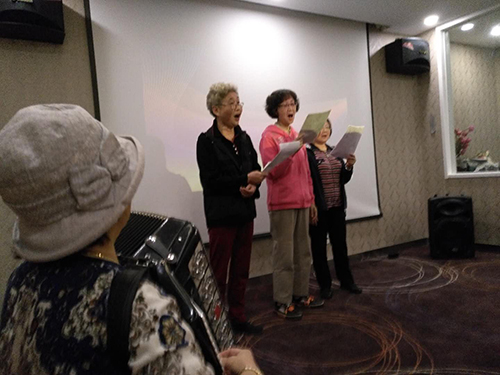

女声多重唱,勾起与会者那遥远的记忆

女声小组唱的同学还专门来学校进行了几次排练

接下来的女声多重唱,勾起与会者那遥远的记忆。记得1964年中三快毕业时,班里举行主题班会。余兴节目是钱佩珍、季元青、戴蘅本、李蒸、王正梅、陈文怡、茅伟文、陆鸣珂、王育芝、梁淑霭等组成的女生小组唱。其中的一首曲子是南斯拉夫民歌《深深的海洋》。当时的大气候已是“山雨欲来”,弦已绷得很紧。在这样的环境之下选择这首歌演唱,实属不易。这首优美动听的民谣经她们充满情感的演绎,几十年来植入记忆,难以磨灭。今天,她们重新聚集一起,用多声部的形式,再一次唱响这首经典歌谣,为的就是追寻那纯真岁月的美好回忆,为的就是呼唤人性和良知的回归。还是这原班人马,还是如此美妙动听的歌喉。满头华发与青春脸庞交相叠现在现实与幻觉之中,令人感慨万千。只是,为了五十多年后的今天演出,当年班级女声小组唱的同学还专门来学校进行了几次排练呢!

一只特制的大蛋糕凝聚了浓浓的情谊和深深的祝福

推杯换盏,觥筹交错。午间餐厅,到处洋溢着温馨、友爱的气氛。当一曲《HAPPY BIRTHDAY TO YOU》歌声响起,一只特制的大蛋糕凝聚了浓浓的情谊和深深的祝福。这歌声和掌声也极大地感染了养老院众多的工作人员。他们簇拥着我们这些年届七十的萌童,举起手中的相机,在一片快门声和闪光灯的闪烁中表达他们的感动和敬意。

(左起)孙令闻和詹玉龙两同学挥翰临池

午餐后,同学们三三两两散坐在沙发间,促膝谈心,交流各自丰富多彩的晚年生活,追忆难以忘怀的纯真岁月。其间,詹玉龙和孙令闻同学挥翰临池,用行草和篆书留下遒劲、洒脱的书法作品。

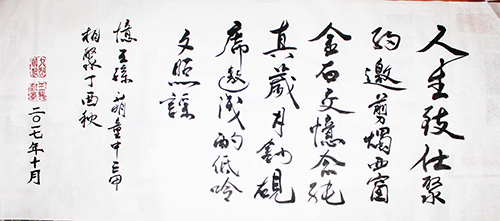

詹玉龙的草书录下黄九如同学所填的词《忆王孙》

詹玉龙如行云流水般的草书录下黄九如同学为纪念这次聚会所填的词《忆王孙》萌童中三甲相聚丁酉秋:“人生致仕聚约邀,剪烛西窗金石交。忆念纯真岁月钊。砚席遨,浅酌低吟夕照谣。”

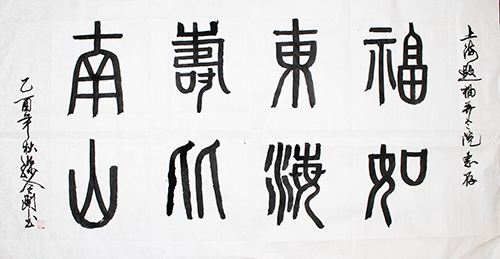

孙令闻的“福如东海 寿比南山”,同样字字珠玑

孙令闻挥毫“福如东海 寿比南山”八个大字,同样字字珠玑。这两幅书法作品受到居住在养老院的书法行家赞誉,被该院珍藏。

吴海华(左)是我们共同的“白衣天使”

吴海华同学是医务工作者,退休后仍不忘本行。特别是对本班同学关心备至,在“萌童中三甲”微信群里常发保健知识。这不,这次聚会又特意带了血压计,“抓”住每一个与会者测血压;针对不同对象传授保健要领,提供医疗咨询,是我们共同的“白衣天使”。

(左起)毛燕夏和梁淑蔼的乒乓技艺不减当年

夜晚十时许,专程从外地赶来的徐澄南同学来到驻地,将“秉烛夜谈”活动推向了一个小高潮。说不完的年少同窗求学求知经历;道不尽的同门学子互勉互助往事,让每一个参加聚会的白首老人手握得更紧,心贴得更近,仿佛又回到青少年时代那个温暖、友爱、团结的集体。这份温馨的回忆,伴随着每一位同学度过一个不眠之夜。

在绿林小径上漫步,穿越时空隧道,回到中学时代

第二天一早,大家带着昨天的欣喜和快乐,忘却了彻夜长谈的疲惫,乘坐大巴游览辰山植物园。在奇花异草中徜徉,在绿林小径上漫步,恍惚穿越时空隧道,回到中学时代。

如果说,年少时结伴秋游,最大的收获是可以放飞心情、恣意游戏的话;今天的松江行,就多了一份人生阅历的积淀和对生命意义的思索与感悟。虽然漫游中的各位没有慷慨陈词,没有长篇宏论,但片言只语中的心灵感应和共鸣,无不饱含着对人生哲理的探索和认知。

是的,我们这一代人在生命成长的过程中,经历过太多的艰难曲折,承受过太多的风雨洗礼。但是,我们走过来了!走得不易,但走得坚实而自信。因为我们的集体——64届中三甲班是一个“相亲相爱的一家人”。纯真和善良的品性把我们同窗友情提炼得纯洁无瑕,成就了世风日下的当今社会中的一片净土。在这片净土上,一人有难,众人出手相助;同学之间,完全摒弃了世俗社会的狭隘与偏见,只留下纯真本色。这就像提香·韦利切奥的油画中诸神坦诚相见,没有丝毫的杂念。萌童中三甲的美好与魅力恰恰就在于此。这也就是萌童中三甲的聚会近五十年来持续不断的原因所在。同学们相聚在这片净土上,就是对当今社会拜金主义价值观的蔑视与反叛,追求和向往人性的回归。

离开辰山植物园时的集体合影

大巴在蒙蒙细雨中前行,承载着虽然满头华发却神采飞扬的七十岁萌童。路边的景致飞快闪过,奔向身后。大巴沿着宽广的大道昂首疾驰,一路向前、向前……

64届中三甲班撰稿