【纪念59届高三年级毕业六十周年】难忘的高中回忆,维系着我难舍的故土情(59届高三甲 李桂君)

2020/1/20

【纪念59届高三年级毕业六十周年】

难忘的高中回忆,维系着我难舍的故土情

59届高三甲班 李桂君

(背景音乐《牧羊曲》系68届中三戊班陈振中口哨吹奏)

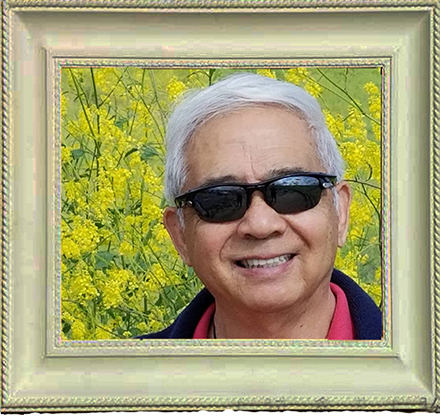

本人近照(2018年79岁于亚特兰大)

(一)

往事历历在目,高中时代是最满怀理想的时代,似乎未来就寄予我们身上,我们是早晨八、九点钟的太阳。

记得新生大会在二楼大礼堂举行,我们是甲班,坐前排,各班班主任坐台上,程自文老师的和霭、亲和、气质高雅很快抓住了我,心想她能是我们的班主任多好!分班开会时,我多高兴程老师是我们的班主任。程老师说,甲班同学年龄比较小,考分较高,考区数学第一的同学就在我班,没想到竟提到是我,我有些不知所措。髙中生活就此开始,那真是个阳光明媚的时代!浓浓的读书声,杰出的老师,安静、活跃、和谐的校园。

第一学期我被选为学习委员,班长是黄发源。第二学期同学选我做班长,学习委员是俞靖芝,数学课代表是黄国松,黄发源调任学生会体育部长。1958年政治空气有些严肃,由于父亲反动军官的历史问题,我不宜于任班长,立为劳动委员。我记得程老师宣布时,在对接的眼光中我感到她的无奈!(许多年后,父亲由“反动军官”恢复为抗战爱国将领。那已是后话)

程老师1958年调离附中往华师大,陈开树老师成了我们的班主任,丁明远老师是髙三班主任,直至毕业。三年晃眼而过,我很留恋念那段日子,老师爱护学生,学生敬爱老师,记得上课时掉支铅笔都能听见,考试时同学间不仅比考分,还比谁交卷早。十分和谐的努力和竞争,丰富多彩的课余生活,没有繁重的家庭作业,更不知什么是课外补课。那是一个可怀念的校园生活,是个能造就国家栋材的年代。高中,附中的高中是一片沃土。高中之后在时代的起落中,同学中的路及经历各有不同,无论是成就和坎坷中,高中时代造就了,我们做人的基本素质和教养,我常感到在许多坎坷之后,能有今天的安定淡然,依然怀着不忘故乡,能健康开朗地回忆往事,感谢高中时代!

59年于校园

(胸前的徽章,是二级劳卫制徽章)

(二)

与如今虹关路的新校园相比,中州路的老校园可谓陈旧、简陋,但在回忆中却是那么温馨,无论一草一木、一楼一室都那么的亲切。深感这就是育人的花园,老师是我们心目中的园丁。“好好学习,天天向上”不是一句口号,而是学校生活的实际氛围,那是一个多纯朴的时代!我记得那时没有沉重的课外作业,老师要求的是:要学会举一返三;要掌握基本概念、基本运算和基本操作。同学之间还会有学习方法的交流。记得吴肖龄同学説过,课前要预习,然后带着问题听課。我颇感启发,遂成为我以后的学习方法,受益匪浅!还有一件小事却给了我很大鼓励:物理课中讲到“反冲运动”, 我在课前预习时自制了一个模型,利用扁圆马口铁罐头盒,在切线方向焊上四个喷嘴,中心焊接转轴並安以支架,注水后用酒精灯加热,喷出蒸气,圆盒飞转。屈肇堃老师看了,很髙兴地以此为教具,进行了讲课。我很高兴的是,我们没有沉重的课外压力,我们有创造和想象的空间,有老师的鼓励!

多年后机车领域专家蒙干生(左)向母校赠送“复兴号”动车组模型

我曾十分钦佩57届高三丙(高我们二届)的蒙干生同学自制了一具十分精致、逼真、能启动的火车头,大家有印象吗?我还记得全校大会上,徐正貞老师代表学校,頒奖赠送一套制图工具给蒙干生同学。

陈年旧事中的点滴,充实着我对高中生活的回忆。我们有金工课,老师是河南籍的孟繁章老师,我们的作业是制作一把铁鎚头,这是钳工作业,万能技工。如今我还记得那站势,那推锉刀的手势!还有邵贻裘老师的无线电课,大家记得吗?那时没高调的口号,而是踏实的育人和学习。还记得地理课陸大堉老师吗?他上课风趣轻松,俞靖芝的名字永远叫不清楚。课堂上一个问题问傻了同学们:“三夹板的大片怎么来的?要多大的树啊?!”——原来是卷削出来的,如同刨铅笔。我记得他得意的微笑,也记住了不曾知道的工艺。大家还记得陈开树老师的历史课吗?声色俱厉,十分投入,那时就让我们知道,学历史並不只是记年代、背条款,重要的是分析和总结,是历史的背景。化学课丁明远老师,我们的高三班主任,一流生动的讲解,至今我还能夸耀自己能记住元素周期表,应该感谢丁老师那有声韻的顺口溜,那根划分元素金屬性和非金属性的斜线。此时我几乎忘了自己已是近八十的老人,我又回到高中时代,回到了那校园,回到了那课桌前!

那是一个努力向上,竞争却和谐的学习环境,师生间的互动那么随和。记得代数陈品端老师,上课一定戴一副白手套,板书之后从不擦黑板。厉无畏同学坐前排,常被差使擦黑板,那时不会有人批判老师,资产阶级作风,却格外感到老师可亲可爱。陈老师是我难忘的老师,她的备课不限于教材,而是增加了许多范氏大代数的内容。几何课夏益辉老师的板书,黑板上的作图堪称完美一流,最动人和加强听课效果的是:歪着头远离黑板,得意地自我欣赏,以至于如今,时隔六十多年,我还能记得他在黑板上那一笔画成的标准无误的圆。钱正颿老师讲三角,居然能“扯”上兰花豆腐干,小小的豆干切不同的角度可以变大,“搅七搅八”(沪语)的几何変生动了!老师教得生动,我们学生学得也生动。记得洪志祥同学吗?雅号是“阿戇斯基”。其实是绝顶聪明,他喜动好玩,后考入上海交大车辆专业,分配到北京机车车辆厂,最后任总工程师!他对物理课的“相对运动”,有十分生动的理解。他用粉笔头击中邻座的厉无畏的头,十分得意地说:“与宇宙空间相比,你的头可谓微乎其微,我能如此精确地命中,眼光多准!”一个生动的高中时代在回忆中仍然如此生动!

我们附中的老师水平都是一流的,许多达到了大学教师的水平。程自文老师毕业于聖约翰大学英文专业,解放后改学俄文,任我们的俄文老师。记得后来58年调到华东师大去教英文了。文学叶百丰老师,桐城派后人。高中之前我不喜欢文科,可是从“关关雎鸠,在河之洲”开始,我被默化了。叶老师说话声调不多起伏,没激昂,也没太多表情,但却深深打动人,能抓住你引入境界;汉乐府中,“日出东南隅,照我秦氏楼,秦家有好女,自名为罗敷”,叶老师描述的衣着,举止,青𢇁笼繫,桂枝笼钩,在平平的声调中𨚫唯妙唯肖。叶老师一年后,调任华师大古典文学教研室。我们的老师实在太棒了!!

忆及运动场,虽面积不大,却生动活泼,热气腾腾。篮球、排球、羽毛球,跳高、跳远、铅球、跑步、体操……,还有游泳池。詹玉麟(高我一级的乙班同学,与李允中,二个小足球队员的主角之一,同班)创造的一百米校纪录多年没破(记不清具体成绩,可能是10秒4左右);丙班郝以恂的女子跳高纪录(可能1.44米左右,不能确定),也维持了很久,但我最崇拜的是杨延芳的剪式跳高,那么轻松骄健,那么赏心悦目!延芳是班级体育委员,邵亚声是班级团支部军体委员,刘健明是班级文娱委员,赵榆松是校团委干部。太多的回忆留在那故土,感情的根难移!

(三)

师大附中对我有特殊的意义。做了三年的高中生,感受了校园的学习生活,1959年毕业后,由于那特殊的年代,因家庭出身的“政策”原因,高考落榜,无缘于向往的大学生活。附中给了我深深的关怀,让我感到“政策”外的人性和善意,在附中担任两年的教师生活陪伴至今,冲淡了当时“政策”的冷漠和歧视。这段经历振作了我,是我附中校园中额外的再教育,我有机会到师大旁听物理课,有机会参加教学观摩,和更近距离地感受老师们的风范。让我受益匪浅的一件小事至今影响着我:1961年与几位老师到校外听陈毅的传达报告,回校后陆善涛校长听取我们的汇报。我的记录在日记本上,当我交给陆校长时,他那么有风度地还给我,让我回去整理后再给他。这是教养,这是风度,这是由衷地尊重别人的隐私!附中让我健康地过渡了大学落榜的痛苦及失落。1962年大学招生政策转为择优录取,以分数为先,附中校领导鼓励我,停下任何工作,参加应届毕业生的高考复习。这年我录取进入同济大学建筑系,至此告别了母校!由清晨八、九点钟的太阳,那金色的展望,到大学落榜的彷徨,我感谢附中对我的培育。来美国后竟然有当年我在附中执教的学生,62届初三甲班的孟金瑛、戴兴德(美国南卡州大学的数学教授)和丁蜀芳(清华大学毕业,总工程师)——他们也应该是我附中的学弟学妹,来看我。面对他们,我首先想要问的是:多年来我怀着一种不安,由于自己的资历,那时候教你们,会不会误人子弟?看来没有,大家同样怀念那段学长似的师生关系,那年代附中的氛围,真让人怀念!止不住的回忆维系着故土的情。

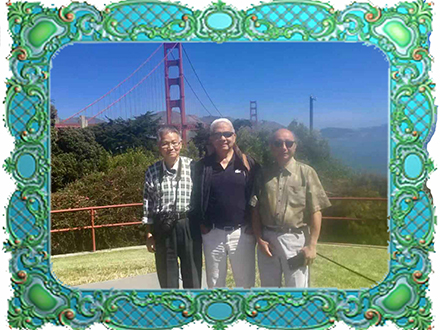

与我的学弟,也是我的学生戴兴德、丁蜀芳同游北加州

(2015年摄于赫茲古堡和旧金山金门大桥)

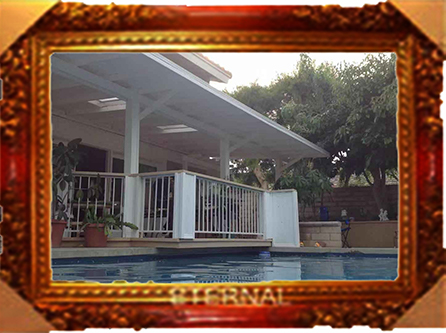

感谢附中,奠定了我们人生的基础,德智体全面发展,培养动手能力,启发想像空间,能让我们在任何环境下自立自强,这是(上图)我七十三岁独立完成的建筑小品,家里后院泳池边的平台,栏杆,Patio(顶棚)。

2014年75岁攝於馬蹄灣

2015年,76岁摄于云南省腾冲市,缅怀抗日英烈。

2017年摄于家中附近的州立公园,春天漫山遍野的野花

2018年摄于乔治亚州,亚特兰大。

(此文周晓光推荐)