风从东方来——我眼中的杨浦滨江(下)(67届中三戊班 陈玉琴 钱雄放)

2020/8/15

风从东方来

——我眼中的杨浦滨江(下)

67届中三戊班 陈玉琴 钱雄放

《明天会更好》(童声合唱)

黄浦江是我们纺织工业的母亲河,来往不息的水运交通为纺织原料的运输提供极大方便。杨树浦曾是纺织工业重地,滨江上紧挨着就有三家大型的棉纺厂,上海九棉、十二棉、十七棉,当年都是国家一级企业,个个响当当。

杨浦滨江最东段的就是大名鼎鼎的上棉十七厂,当年的日本大阪东洋株式会社开办的裕丰纱厂。它的出名不是因为王洪文,而因为它是纺织名副其实的龙头企业,以龙头细布,牛津纺等产品著名,92年进行股份制尝试后,成立龙头股份有限公司,是纺织少有的上市公司之一。

在老厂房基地上,精心布局打造了奥特莱斯市场,引入国际中高端服装服饰品牌及知名运动休闲服装,带来了新潮的变化,受到市区东部消费者的欢迎。

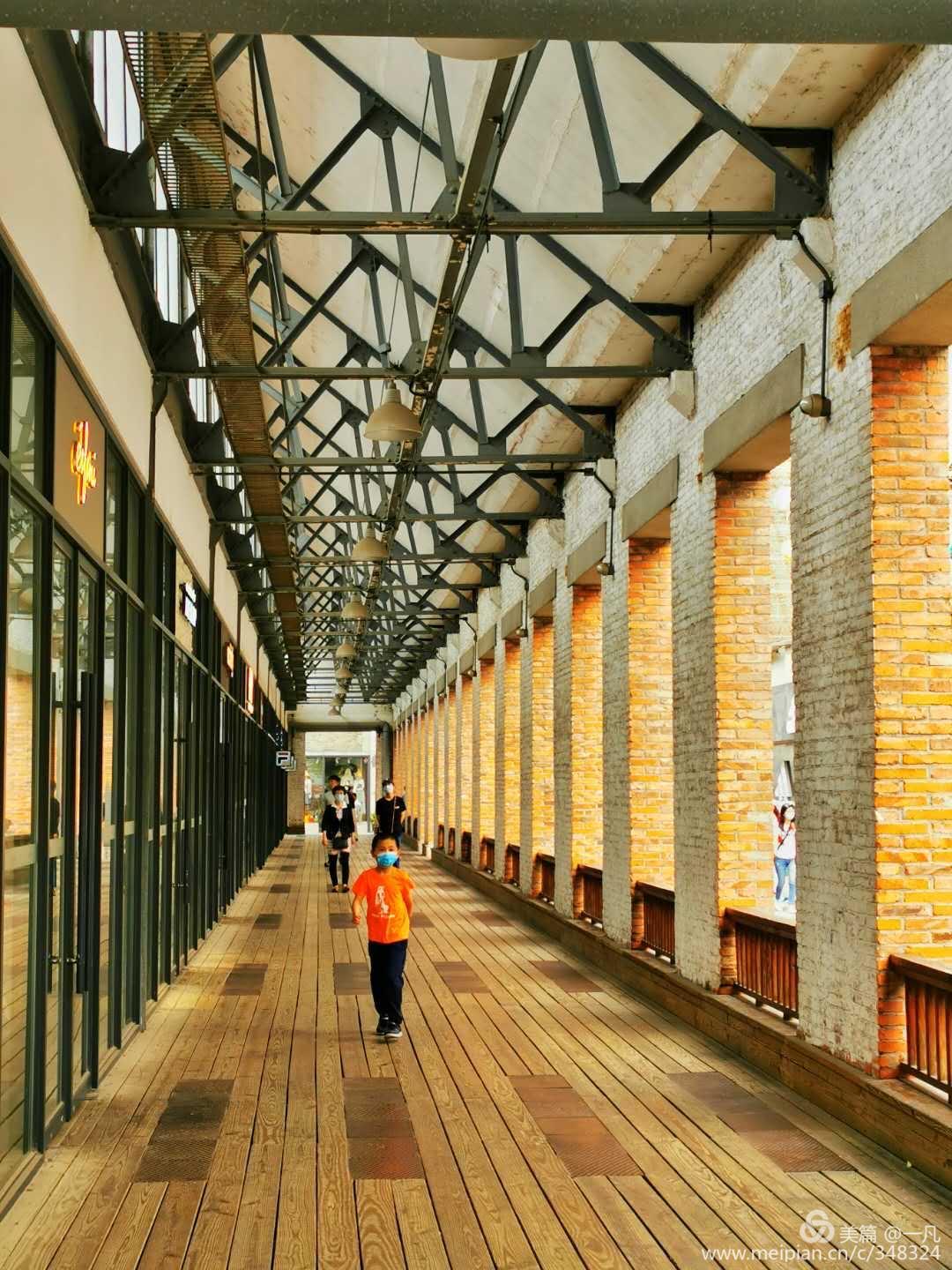

让人惊喜的是保留的锯齿形厂房和木结构顶梁,在设计师手下获得重生,华丽转身,成为现代化的国际时尚中心和秀场。

这里既保留了20年代老纺织企业的历史年轮,又融入了当代时尚的新元素。同时具备多功能秀场,时尚创意办公,时尚精品仓,时尚娱乐餐饮等功能。

甚至吸引街头艺人入驻市场,尝试打造杨浦文化创新的理念,提升市场人气。

入夜,璀璨的灯光彻底颠覆了原来传统的纺织,经过重新包装改造的厂房,更好的融进了全新的现代服务业理念,与黄浦江两岸的滨水观景无缝对接,看起来比白天更赏心悦目。

紧贴着发电厂的上棉十二厂,可是一块不可磨灭的金字招牌。原是日商创办的大康纱厂,几经设备改造产品升级,曾以制造当时十分高档的卡其布面料闻名于世,号称“卡其大王”,90%产品直接间接的出口海外。

十二棉厂房已不复存在,一座以卡其布为灵感缪斯的卡其公园取而代之。一排排笔直的树木,正是当年纺机排列的位置,如今似迷宫般的树丛,据说正是参考经纬交错的卡其织物纱线走向,请看上图便是设计师的初衷(翻拍自新闻报刊)。

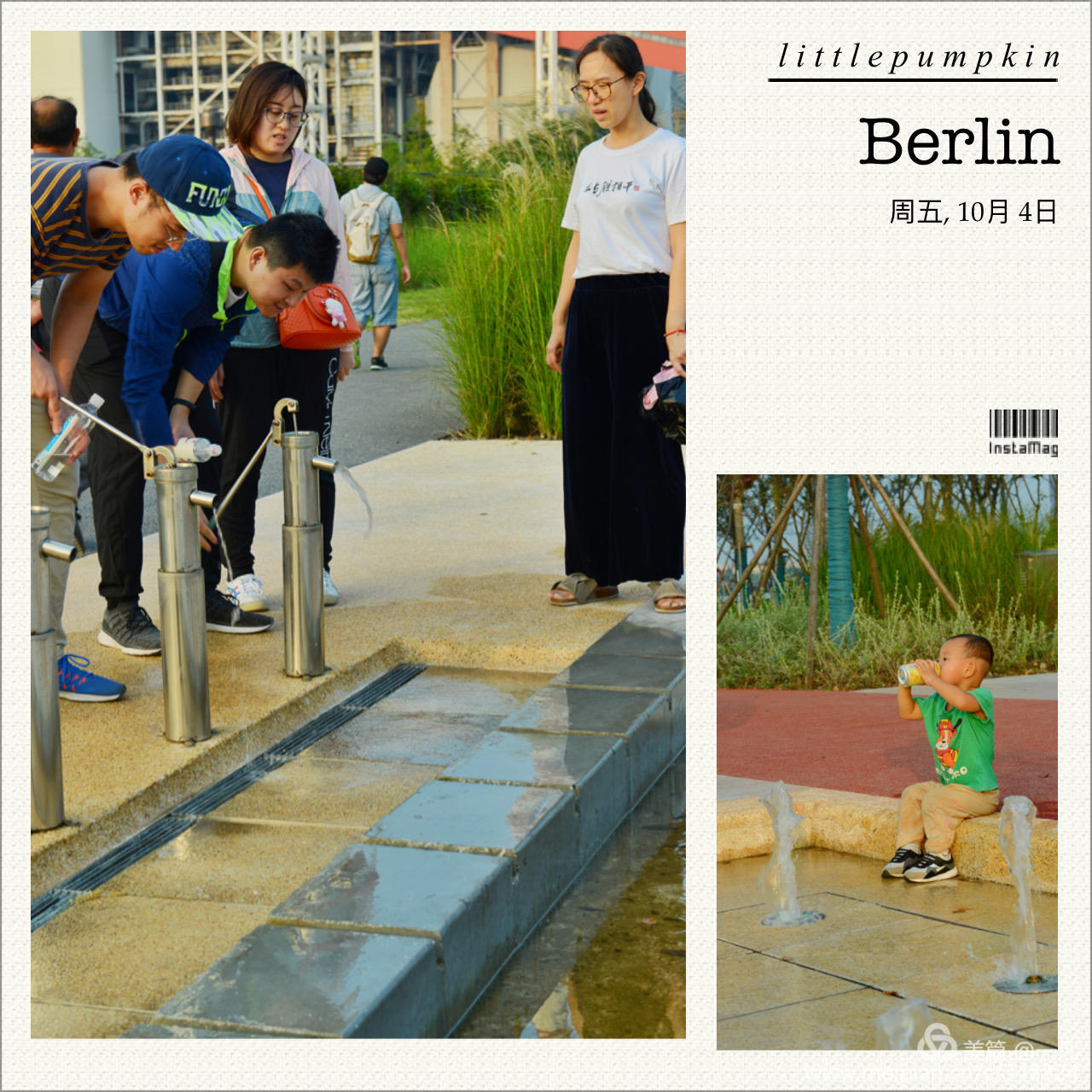

唯一能直觉感知的是纺机摇架,成为孩子们神奇魔法棒,用手摇动便会制造快乐的喷泉。棉绳制成摇晃的攀爬架,任由孩子们在这里撒欢。

卡其公园完全成为儿童乐园,攀岩蹦床,勇敢者道路,沙滩气球,这里应有尽有。

年轻的父母和爷爷奶奶们推着童车,大手牵着小手来这里,听任孩子们的嬉戏玩耍。

一幅“轻舟过隙”的青铜雕塑作品,可谓神笔绘就,起伏的粉黛乱子草轻轻托起轻舟,比喻在浦江的流水波涛中,行驶稳当的大船小舟。

一百多亩土地上的建筑全部拆除,唯独留下了原棉码头的防汛墙和大门。厚实的水岸码头下的江滩,可全都是密密麻麻的木桩啊。

在江边的十二棉工作了几十年,办公室边就是日夜奔腾不息的黄浦江,现在不免有些落寂,坐在曾经的地方留下一张照片。

沿着外拓的滨江大道继续的向西而行,杨浦大桥横跨两岸,江对面的高楼拔地而起,巨无霸的八万吨粮仓,早已脱胎换骨。

最早进入上海纺织的是日商株式会社,1895年就建造了后来的上海国棉九厂,同样是家万人大型纺织企业,生产的柳丝绸、涤棉布、麻纱线驰名中外。与十二棉十七棉三足鼎立,你追我赶,是行业中的佼佼者。

至今还保留的旧厂房遗址,支离破碎的车间屋架,斑驳陆离的旧房水塔,保留着原生态的工厂遗迹,岁月的沧桑依旧。但围墙内外精心铺就的野花杂草,就像随意泼墨的山水画,别有意味。

周边已是高楼林立,谁都不会放弃滨水宝地。新建筑脱胎于旧的基地,对比鲜明,可以想见明天又会是杨浦新的标识,就等艺术家前来规划设计吧。

除了棉纺织厂,沿江其实另有许多纺织工业,当年的毛条厂,上丝一厂都建于此。如今保留的怡和1915,前身是杨树浦纱厂后来才改属怡和纱厂,这里曾经是远东毛条能力第一的企业。如今怡和纱厂所有建筑都不复存在,唯独留下了一座建于1918年的大班住宅。

大班住宅坐北朝南,卵石墙面红瓦多坡,屋顶上的双坡老虎窗,很有上海老洋房建筑风格,十分优雅得体,最为惹眼的是绿树成荫,将洋房掩映在绿意盎然之中。

一汪清水,倒映着斑驳的阳光,围在洋房周围,四季都有时令的植物花草,老年人来此垂钓,小朋友忙着挖泥鳅,一派的祥和宁静。一条铁栈桥连接起渔人码头水产公司。

你能坐在改建后的咖啡馆里,享受着江风的宁静,边感受回味上海纺织业当年的辉煌。如今的杨浦滨江不再沉重,留下了历史,留下了记忆。

曾经的辉煌,曾经的担当,早已随着城市定位和发展消散,但经历过沧海桑田的老纺织不会忘。走在滨江大道,历史编织的时光隧道亦真亦幻,我们真切体味到“百年工业,百年纺织”的积淀与传承。今天的杨浦滨江,给我们带来许多惊喜,重新焕发的生机正是时代所需,历史,并没有湮没……

(全文完)

(此稿源自2020年8月3日一凡的同名美篇)

中央电视台对上海杨浦滨江建设的报道

(2020年8月13日新闻联播节目播出)