在农场住过的房子还在(66届高三乙班 王礼民)

2020/8/17

在农场住过的房子还在

66届高三乙班 王礼民

《北大荒人的歌》

1968年8月11日,我离开上海去黑龙江生产建设兵团;今年8月11日,农场朋友给我发来一张照片“那是你家房子,紧挨你家西头的是黄华芝的房子……”

我在农场住过的老房子现状(左起第二间)

当年锯工班部分职工在园锯跑车前的合影

照片的拍摄者张秀芝是我们锯工班职工。其丈夫赵兵是木工班的,与我同岁。为支援兵团六师建设,1968年12月我俩一起从原33团(854农场)来到时称红卫团(原62团,后称红卫农场)的新建点。

我(前左一)离开854农场时与附中同学在场部照相馆的留影

照片上的红砖房,是1975年盖的工一连第一幢砖瓦结构的家属房,之前盖的家属房是土坯房,再早的是拉合辫房、木丝板房。记忆中,家属房没有用帐篷的。

张秀芝很热心,她说,我特地到老房子去了,给你家的房子拍了好多张,挑了张清晰的发给你。

2017年夫人陆薇萍回访红卫农场,也拍了老房子,因为住户不在,外院有很多东西,只是远远的拍了二张照片。

2017年张秀芝(左)在家里接待远道而来的陆薇萍

1976年,我在农场成家,陆薇萍曾在家院子门前拍过一张照片。

陆薇萍当年在我们家院子门前留下的宝贵照片

东北成家,最挠头的是天天要锯柴火烧炕,到井头挑水。尤其是冬天,井台结冰,手摇轱辘,下面脚滑,上面我的近视眼镜直冒热气,在雾汽中拉水桶,那时产生最大的愿望是以后一定要在自家院子里,打口机井。

我女儿八个月送托儿所,之前,请铁匠王有利的家属照顾过几天。那时,大人不能时时陪伴在左右,又怕孩子发生意外,常设法绑住她的手或脚,任其在屋里哭喊半天。回忆农场老房子,不禁潸然泪下。

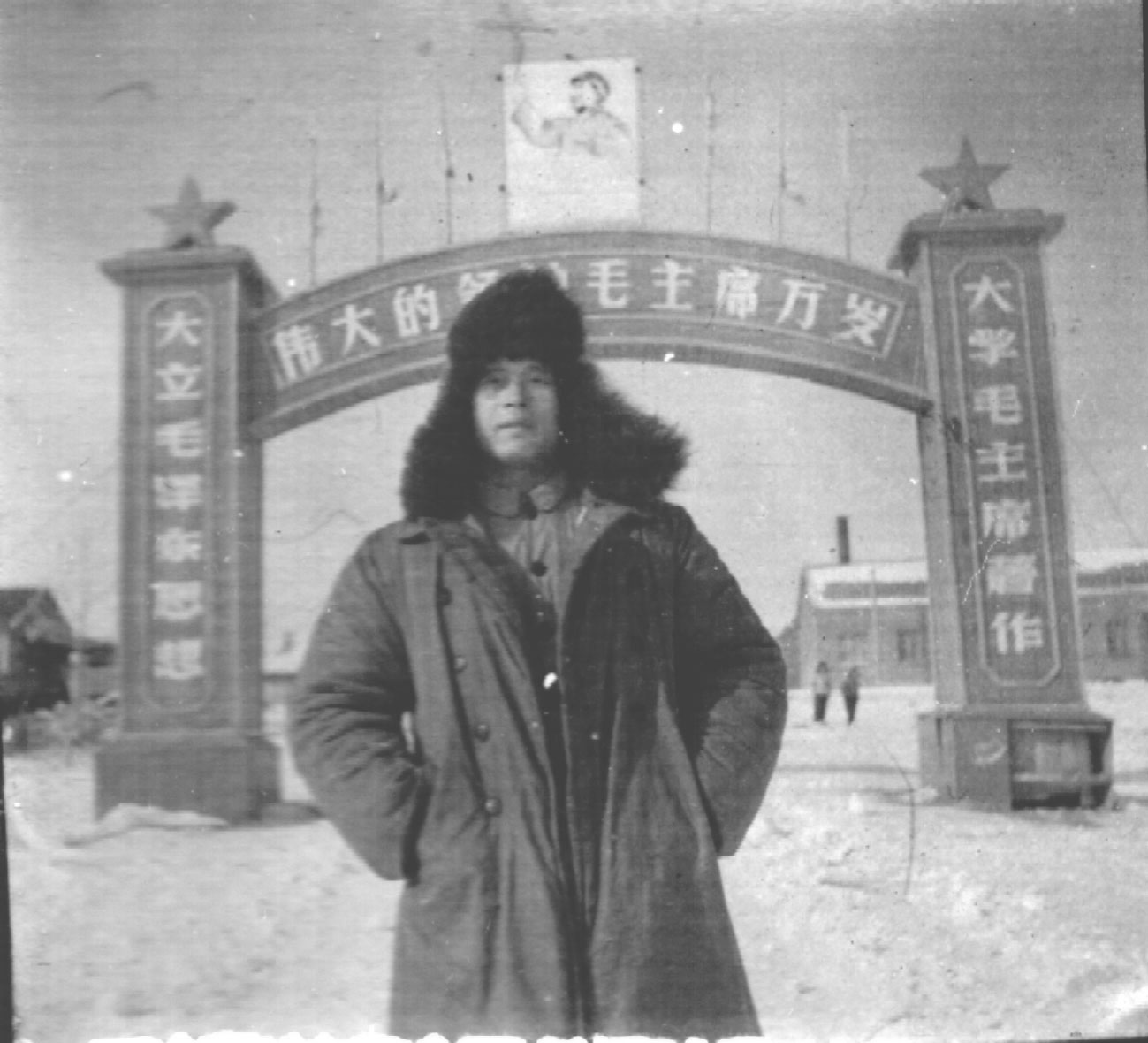

1969年我在62团团部前

1977年恢复高考,1978年我把小孩送回上海,即去报到上学,1979年,我代陆薇萍回农场办理“回沪顶替”手续,处理好屋内东西,把房子还给了连队(那时的木材厂)。

当年我(二排右一)和锯工班欢送附中同学陈晓芬(前排右一)调离

据说,在农场的这类老房子已经所剩无几,老住户都搬进新盖的集中供热供水的楼房,老房或空置着,或出租给外来打工者,我曾经的这间老房子也是被不知名的房东租出去了。

现在红卫农场的职工生活小区

老房子的存在与否,和我已经没有一毛关系了。当年,需要时,向连队申请;不用了,就交还给连队。

我离开小三线(从哈尔滨师范专科学校毕业后曾在小三线上海后方胜利中学工作过)后,新单位的财务科还收到过小三线单位转来的房屋基金。离开农场,从未听说有房屋基金一说。那年代,实行的是低薪制,实际存在的“养老金”“教育金”“住房金”等都被留用了。

看到老房子,就不由回想起当年在农场的生活点滴。

有人问我为什么写这篇文,因为8月11日是个不会忘记的时间节点,那一天影响着往后10年,及更多年的生活轨迹;那天(1968年8月11日)离开上海没有留下影像,不料农场朋友在2020年8月11日,发来曾经住过的房子的照片。顿时感慨。

下乡耽误了我十年,但是下乡时认识的朋友情谊並不会因那个“耽误”而冲淡;

我时常提及在下乡时的奋斗和业迹,自学高校课程,被任命为机械技术员,获过三等功证书,得过农场,管局先进称号。

同时,我相信,如果1966年就考大学,考分不会低于1977年高考;

我也认识到,1976年2月兵团撤消时,农场给我的“技术改新,技术革命”三等功证书等,那是改革之风吹进农场,农场领导层认识转变的开始,除了抓革命,还要抓生产;知识青年中也有自学致用的技术人员。

对我来讲,不要浪费生命,做自己认为有意义的事;谋得一份合适的工作岗位,必须努力。

仅此而己。

我编辑的小视频《红卫农场》

(源自2020年8月12日作者的同名美篇)

编后:对于一附中第一批赴黑龙江生产建设兵团的26位同学来说,8月11日永远都是个难忘的日子。因为在1968年的那一天,他们从母校启程,开始了踏入社会的第一步。与今天的学生离开母校跨进社会时可以有多种机会选择相比,对这26位同学而言,如果有机会选择,当年去北大荒“屯垦戍边”就是他们的选择,没有之一。

随着“文革”的结束及被否定,伴随“文革”而掀起的“上山下乡运动”也成为新中国发展历史之中的一段插曲,许多事件、人物及实物只能到各类博物馆中去搜寻。但是,当年“上山下乡”的每一位亲历者在祖国边陲、穷乡僻壤或深山老林度过的每一寸光阴依旧是他们人生履历中无法抹去的印记。

8月11日,本站“校友天地”栏目刊载了66届中三丙班李小龙于2018年8月11日所写的《赴北大荒50年》一文,激起了许多校友和老师的共鸣。大家在微信中纷纷议论:“看了李小龙的回忆照片,十分感动!为当年到北大荒去的附中学生(还有其他上山下乡的同学,)感到骄傲和自豪!”、“他们都还是孩子,离家远赴边疆屯垦戍边,不知道经受多少困苦,但是他们经受了成人都难以置信的考验。他们应该是一附中的骄傲!”、“我与老知青相比还算幸运,但他们经历的艰辛我也亲身体验到了,我开过荒,盖过房,种过地,伐过木,住过土坯房。恢复高考后我和老知青一起参加高考,尽管我们学的东西不多,但在附中还是学到了不少知识,对我的高考起很重要的作用”、“我们这一代人何止李小龙等等等等的人才…是时代蹉跎了他们…不堪回首的十年…”、“过去的折腾埋没了岂止一代、两代国人,当然囊括我们班级百分百的同学!”、“比较幸运的是,古稀之年的我们,还能相对健康快乐地活着;还能客观地回味过往;冷静地面对现实;谨慎地等待未来……”等等等等。

对不太久远的过去,我们无法也不便评论。

今天,我们刊载66届高三乙班王礼民校友的《在农场住过的房子还在》。之所以刊载,是这部分年迈七旬的老校友对自己往事的回顾,仅此而己。