【纪念60届毕业60周年】我们永远的初三甲班---附中初中毕业60周年回忆(60届初三甲班 陈凯先)

2020/8/19

【纪念60届毕业60周年】

我们永远的初三甲班

--一附中初中毕业60周年回忆

60届初三甲班 陈凯先

《让我们荡起双桨》

1960年我们从附中初中毕业,至今已经整整60周年了。60年来,无论我们身处何方,母校始终是我们的精神家园,在母校度过的时光永远是我们一生最美好的记忆。

毕业五十周年师生相聚在一附中老校区

我们这一届同学是1957年夏考入附中的。进入校园,漂亮挺拔的教学大楼、宽阔的大操场、幽静的东校园,还有最令我们骄傲的游泳池、健身房,看到这一切,我们心中洋溢着对母校的自豪感,充满了对未来中学生活的憧憬。

接到录取通知书后,还没开学,母校就举办了初一新生的暑期夏令营。三天的时间,我们初一甲班新生互相认识,建立了少先队中队组织,白天参加各种集体活动( 军事游戏,中队比赛,游泳等),晚上在大操场看露天电影。睡觉是在图书馆大楼,把从家里带来草席往地板上一铺,就成了地铺。这是我们有生以来第一次离家在外住宿,兴奋之情可想而知,叽叽喳喳讲个没完,直到夜深还毫无睡意。全班同学热爱新的集体,各项活动都齐心协力。夏令营结束,大队部评选先进,给各个中队颁发了荣誉称号,有“ 蜜蜂号火车头中队 ”、“ 骆驼号火车头中队”等等,而我们初一甲班是最棒的 --- “ 先锋号火车头中队 ”!这短短的三天,是我们中学生活的序幕,也是母校给我们畄下的第一印象。

母校是一所声誉卓著的高水平学校,拥有令人尊敬的校领导和一批学识渊博、人格高尚的卓越教师;在他们的培养下,附中不断湧现出一批优秀的学生。卓越的老师和优秀的学生,宛如群星灿烂,谱写了母校优良的精神文化传统。一进入学校,你就能感受到校园里弥漫着尊师守纪、好学上进,甚至带有一点温文尔雅的氛围。在这样的环境熏陶下,学生们耳濡目染,终身受益。

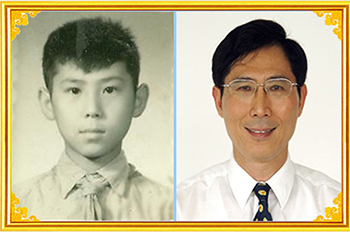

林炳英老师(左)是我们的第一任班主任

进入附中后我们的第一任班主任是林炳英老师,后来季振宙老师(初一下)和李永圻老师(初二和初三年级)也先后担任过我们的班主任。林炳英老师当年刚从华师大政教系毕业来到附中工作,担任少先队大队辅导员,我们班是她从教的第一批学生。林老师性格热情活跃,工作积极,梳着两根大辮子,象一位大姐姐。季振宙老师给我们的印象是性格沉稳,不苟言笑,工作能力很强,在同学中威信很高,很有凝聚力。

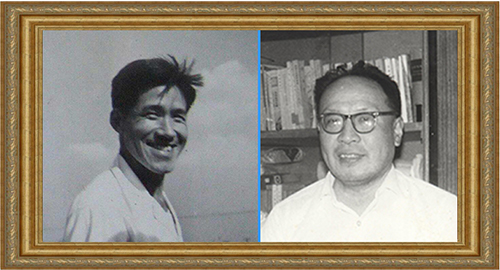

季振宙老师和李永圻老师(右)也先后担任过我们的班主任

李永圻老师担任我们班主任时间最长,一直到初三送我们毕业。初识李老师,他的儒雅敦厚的学者风范就给我们畄下深刻印象。他的中外史学知识非常渊博,授课时一口绵软的常州方言(印象最深的是他把“农民”的“农”字发成Niong音)。在课堂上,他不仅讲史实、谈兴替,也融合了许多哲学、 社会、经济、文化方面的知识,旁征博引,信手拈来。从他的课上,我们知道了慈禧太后又称叶赫那拉氏,第一次听说了巴比伦、马其顿、伽太基,还知道了“玫瑰战争”、“伯罗奔尼撒战争”,感到新奇而有趣,对人类文明的历史和世界的格局有了一些初步的概念。

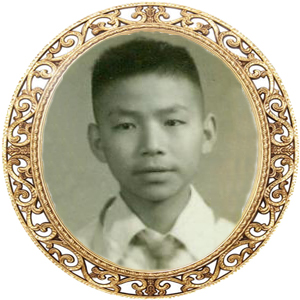

中队辅导员、高二学生方正老师是我们衷心敬佩和学习的榜样

我们中队的辅导员是方正老师。他当时是高二学生,品学兼优,是大家衷心敬佩和学习的榜样。尽管他自身学习任务繁重,总是一下课就到我们班上来,全心全意投入中队工作,和大家打成一片。

在课余和假期,我们开展了许多中队活动,其中方正辅导员教给我们的“秘密行军”活动,是我们最喜欢的活动之一。“秘密行军”,就是以各个小队为单位,按照各自拿到的“秘密指示信”,寻找前进的道路,最后看谁最快到达终点即为胜者。有一年暑假,文体委员胡月芳组织大家开展“秘密行军”活动,我帮助写了一封“秘密指示信”,其中“沿着宁静的大海前进”,暗指“沿海宁路往前走”;“跟着一位拖着长辮子的18岁姑娘走”,暗示“沿着18路无轨电车路线前进”等等。最后的目的地是虹口公园,大家胜利到达后在公园里划船,直到晚上才回家。那次他带领我们开展的“ 秘密行军 ”活动,直到现在依然深深印在我们的记忆中。

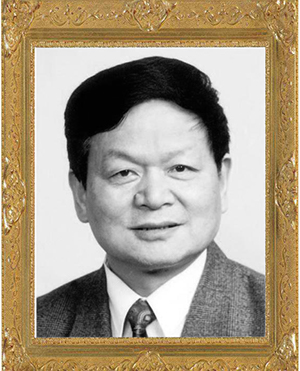

团委书记陈步君老师在培养、引导青年健康成长方面发挥了重要作用

陈步君老师是学校的团委书记,精力充沛,热情洋溢,平易近人,工作非常干练。我们进入初二、初三以后,团的工作逐渐开展起来,马广秀、诸雨民等同学先后入团。陈步君老师在培养、引导青年健康成长方面发挥了重要作用。

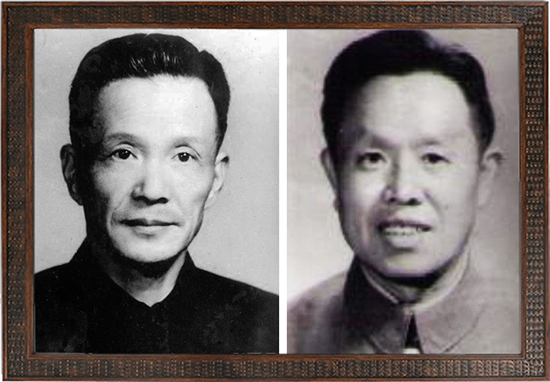

陆善涛(左)、徐正贞是我们尊敬的校领导

除了上面这些直接接触比较多的老师以外,陆善涛校长、徐正贞教导主任等校领导和许多任课老师,也都使我们感到由衷的尊敬和感念。

母校重视学生的思想品德教育,也非常重视学生的知识学习和能力培养。附中教学条件优越、教师水平很高,教学质量一直在全市处于领先地位。

进入中学以后,我们逐步接触到物理、化学、生物实验室等各种优越完善的教学设施,真是眼界大开,充满了新鲜感和好奇心。记得上植物课时,老师把我们带到生物实验室,每人桌上放着一个四方形的搪瓷盘,盘底铺了一层1-2公分厚的石腊,还有一把手术刀、一把剪刀和一盒大头针。我们把蚯蚓用大头针钉在蜡盘上固定起来,用手术刀把蚯蚓剖开,观察腔肠动物的器官构造;还在显微镜下观察洋葱的细胞结构、草履虫的形态等等,老师还要我们用铅笔把它们画下来,作为实验的报告。母校这种认真负责培养学生的良苦用心,现在想起来令我们深为感动!

费新宝老师的文学课令大家听得津津有味

印象深刻的还有语文课。我们初一的语文课分成文学和汉语,汉语课主要是教拼音,而文学课是讲授历代的优秀文学作品。记得当时教我们文学课的是费新宝老师,学过的有“欶勒川,阴山下,天似穹庐,笼盖四野。天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”,还有“汉末民谣”--“泥瓦匠,住草房;纺织娘,没衣裳;卖盐的,喝淡湯;当奶妈的卖儿郞”等等,大家都学得津津有味。

除了课堂学习之外,母校还非常注重学生的素质培养和全面发展,开展了许多课外活动,建立了许多兴趣小组。回想起来,那个时期我们的学生生活真是非常丰富多彩。我们班在王景甫老师指导下开展过制作木偶的手工活动,做出了许多漂亮的布袋木偶。包于烱、徐云珠等同学参加了校体操队、游泳队,代表学校去参加比赛。包于烱、谢天蔚、程锦有等同学在无线电科技活动方面表现非常出色。徐立胜参加过木偶和民乐队,王圣培参加过船模和绘画组,培养了他们在这些方面的才能。我自己也参加过绘画、船模和民乐小组,还参加过杖头木偶“荷花舞”的表演。

到了59、60年,国家经济陷入“三年困难时期”。学校办了农场、养了猪,号召我们把家里的瓜皮、菜叶带到学校来,各个班级进行评比。我们班级一心争第一,放了学后一些同学拉了板车到浙江路桥堍的一处堆积场拉菜皮,一个晚上拉好几车,到九、十点钟才回家。虽然很劳累,有的家长还询问学校为什么学生这么晚还不回家,但我们班一下子成了全校第一,大家心里都有说不出的高兴。

1960年班级的毕业集体照

1960年夏天我们初中毕业了,同学们走上了不同的生活道路。但是“初三甲班”一直把我们大家紧紧凝聚在一起。在我们心中,初中三年,那是我们人生中一段非常充实、快乐和难忘的经历。现在想来,这跟母校和老师的教育理念、教育方式其实是分不开的。我们甲班是同年级年龄最小的班级,活泼好动,率性天真,相对而言也比较不懂事。但母校的老师总是循循善诱,因势利导,从不疾言厉色。有一件小事,那时候班上女同学比较活泼好动,下午上完课就喜欢到游泳池(除了夏季,游泳池都是不蓄水的)去“捉强盗山”。有一次班主任李永圻老师要找一些女同学谈事情,到教室一看除了杨静霞外其他女同学都不在,就叫杨静霞去把女同学们叫回来。谁知杨静霞“一去不复返”,李老师等了半天也不见人回来。原来杨静霞到了游泳池看见大家你奔我跑玩得开心,一下子把李老师交代的“任务”给忘了,也和大家一起玩起来。李老师后来知道了,哑然失笑,也不生气。我们知道,李老师的内心其实是喜欢同学们这种天真的孩子气的。

初中三年,在母校的培养下,我们班级不断进步,形成了一个好学上进、团结友爱、活泼纯洁的集体。跨进附中校门时,我们都还是稚气未脱的少年儿童,初中毕业时我们都开始进入朝气勃勃的青年时代。在后来几十年的人生历程中,我们同学在各自的生活道路上遇到过许多艰难坎坷,但都能努力战胜困难,在不同的的岗位上为国家为人民做出贡献,应该说母校对我们的培养起了重要的作用。

学生到学校学习,归根结底是要“学习做人,学会做事”。母校正是给了我们这样的教育。人的一生要经历许多阶段,中学阶段培养的品格、学到的知识、养成的习惯,将会影响人的一生。好的中学教育可以使人受益终身。母校就是这样的一所好学校。

2017年师生相聚纪念入校60周年

在附中度过的岁月如今已经过去了60年,我们依然十分怀念初中三年的美好时光!现在母校在学校党政领导下,各方面工作快速提升,面貌一新。我们作为校友感到十分欣慰和振奋!衷心祝愿母校再铸辉煌!

《我们永远的初三甲班》(小视频)