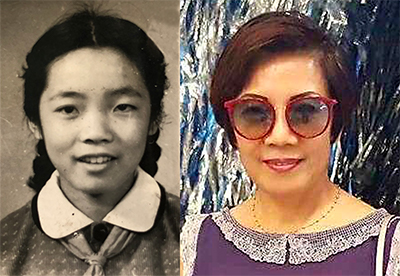

大地留印--我与澳洲时装界的不解之缘(67届中三戊班 施存洁)

2020/10/21

大地留印

--我与澳洲时装界的不解之缘

67届中三戊班 施存洁

《秋天的落霞》

(长笛演奏 谭炎健)

也许我生命基因中就富含着对时装的那份热爱,从小就喜欢用手头的碎布为洋娃娃打扮。

文革停课在家,找到一本裁剪书边看边学,为上山下乡的哥哥缝制工作服,第一次动手就做得相当成功。

70年代初,大街上只能看到草绿色的军装或者蓝灰色的人民装,而极少数" 奇装异服 " 还是通过海外亲友流入上海。我每天骑自行车上下班,在街上,看到穿着新颖别致的行人,会即刻调转车头,不露声色对着目标绕上二圈,两天后一件不同面料的复制品就会象模象样地穿在我身上了。

1988年,我和也是附中校友的丈夫、66届中三乙班项秉勛十分幸运拿到澳洲签证,随着出国留学的潮流,同机来到悉尼这个陌生而美丽的城市。

2005年澳大利亚华裔艺术家项秉勋个人雕塑展《现代雕塑的行程》

在悉尼生活艺术空间(Live in Art Sydney)开幕

在上海,我曾是手表厂技术员,所以带了修表工具,准备勤工俭学。看了几家钟表修理铺,门可罗雀,大失所望。而在悉尼晨报的招工栏里,却意外发现几条招聘服装样品工的广告。我大喜过望,上海的服装爱好,异国他乡却派上用场了。

怀着好奇又紧张的心情,来到位于中央火车站附近的一家女装制造公司,应试服装样板工。

老板是个挺拔英俊的犹太人,当他得知我身上裁剪得体的连衣裙是自己制作的,就把我带到样品设计制作工作室,开始试工。

坐在一台刚从储藏室里搬出来的老式工业缝纫机前,只用过简易家用缝纫机的我不免有些慌张。先上手的是一件二色搭配的上衣,我驾轻就熟地顺利完成了,却被下一条看似简单的百裥裙难倒了,这时需要用缝纫机先将这块已高温定型裁片的腰部50个裥定位,再装上拉链和腰头。我知道该如何做,但是眼前这部年龄比我还大的缝纫机却不配合:轻踩踏脚板它絲毫不动,踩重一些就快速往前冲,刹也刹不住。转眼下班时间己到,老板过来看着缝纫机边上的满地线头和头上冒汗又眼泪汪汪的我,拿起上衣成品和未完工的短裙,和设计师交谈片刻后,转身对我说: " 你明天可来上班,但工资只能按一般流水线上的车衣工水准。三个月后,如果你能熟练掌握缝纫机了,再加工资。" 我破涕为笑,虽然工资不高,但毕竟是凭自己手艺在异乡僻壤找到的第一份工作,一路连蹦带跳唱着歌回了家。

我刻苦钻研,很快对样品室内十余种机器了如指掌

接下来的几个星期,我茶饭无味,刻苦钻研,很快对样品室内十余种机器了如指掌,还听懂了许多原来不知道的服装专业英语词汇,出样速度也越来越快。在和同事的交谈中得知这个老板虽然相貌堂堂,但是为人名声不好,他为逃税坐过牢,对员工和加工商的工资苛刻至极,是行业里出了名的" 铁算盘"。正当老板准备上调我的工资时,我向他提出了辞职请求。

毕竟这里是我澳洲事业的起始点,恋恋不舍地告别了几位常常教我帮我的意大利裔和希腊裔同事,向那位来自香港,每当我向她求教时总遭到恶意叽笑讽刺的“同胞”礼貌地揮了揮手,踌躇满志地离开了公司大楼。

在澳洲,刚刚起步的服装设计师常会从海外买回一些设计特殊的样品,拍照留底后拆开复制下纸板,换上不一样的面料,或稍加改动,成为自己的产品上市推销。我的新老板Kent也不例外,试工时他在我面前摊开的是一件结构繁复的上衣裁片,我仔细观看原始样品正反面的照片,根据自己在上海读钟表机械时就具备的3D空间想像特长,先用一个多小时将这件左右上下都交叉旋转的复杂裁片用几十个大头针别起来,胸有成竹之后才开始在缝纫机上边想边缝。四个小时后,这件很有創意的成品神奇地穿在dummy (人体模型) 上,与照片一模一样。Kent兴奋极了,一把将我拉到他的办公桌前,真诚地说:“ 只要你肯过来帮我,你可以告诉我你想要的工资。” 这时我才知道,刚完成的那件衣服,原来巳有18个人前来试过,有的看了调头就走,有的折腾了几个小时,最后还是无可奈何地离去。

于是我第二份工作的周薪比第一份工整整多了一倍。每天早上,Kent将当天的工作交待清楚后,就翘起兰花指对我道声" bye,bye!",然后出门办事。为了对得起他付的工资以及信任,我尽心尽力缝制一件又一件美丽的时装。Kent常常在我快下班时才回来,一进门就迫不及待地拿起我刚完成的晚装,贴在身上,在试衣镜前扭来扭去,欣赏着我的设计。由于我从未在流水线上工作过,比拼速度不是我的强项。而Kent最关注的是精工细作,这恰好和我的特长不谋而合。他好几次对我说:“你做得真好!但太快了。这些衣服定价1-2千元,就得配上你这精致无比的慢工细活才对。”

刚进服装行业就听说,澳洲男性设计师中同性恋的比例相当大,Kent就是一位酷爱服装艺术的男同性恋者。他心地善良,审美品味很高,对音乐,美术,世界历史甚至中国的文化大革命都很有研究。办公桌上,整整齐齐排列着几十枝彩绘笔。手画的设计稿充满美感,就连小小的花卉都画得栩栩如生。可惜他的动手能力太差,连裁剪样品,钉颗钮扣都要请人,而我精湛的制衣技术和认真的工作态度正好填补了他在这方面的空白,所以Kent不仅对我处处尊重,还一心想提高我的英语水平。我吃午饭时看的中文报纸,常被他收掉,硬将悉尼晨报塞给我。我生日那天,他特地买了一本《English idiom》(英语成语)送我。这真是一段心情愉悦令人怀念的打工生涯。

1989年,澳洲经济大衰退突然来袭。银行利率在短时间内疯涨到18%,顿时市面萧条,高端服装行业更是首当其冲。Kent骨子里是一个浪漫的艺术家,凡事追求尽美尽善,缺乏的是见风使舵的生意头脑和见微知著的市场嗅觉。1989年4月,他信心满满,大手大脚地组织了第一次产品营销会,在希尔顿酒店包了一间套房,高薪聘了两个专业销售与一个模特儿,还准备了精美的请帖和礼品,但一周营销会订单的总金额还不够营销会本身的开支。

公司的资金原本都是Kent父母辛辛苦苦经营了大半辈子铁制品生意的积蓄,如今已亏损一大半,理应悬崖勒马,但在Kent的苦苦哀求下,心痛儿子的父母决定让女儿辞职来当经济总管,精打细算,再试最后一个range。半年后的夏季销售因地制宜,就在公司内举办。才一星期,就成果不菲。工作室与销售处仅用布帘隔开,听着应邀商家接二连三地下单,坐在我后面的Kent呜呜地哭了起来,我的眼泪也止不住往下掉,这成果包含着我们毎个人的心血和汗水,来之不易啊!

因为当时的市场经济形势幷未改善,当外发加工厂失信违约,交货迟了两个多星期时,超过半数的客户都趁机取消了订单,这无疑成了压垮骆驼的最后一根稻草。忠厚而单纯的Kent终于在商场上折戟,彻底破产。公司解散时,Kent将最后一份工资和一张措词漂亮的推荐信交到我手上,那时我都不敢抬头正视Kent那双盈着泪花的蓝眼晴。

Kent Hughes这一年半以来,从起步到惨败的沉痛教训给我上了生动的一课:个人创业理想必须符合市场经济规律。

接下来的二年中,为了更全面地学习了解澳洲服装的结构与潮流,为今后开创自己的事业打下坚实的基础,我先后跳槽在悉尼几家著名的婚纱店,皮衣厂及泳装公司中,任职样板工。打工的同时,还尝试着开始自己的服装生意。期间曾为悉尼跑马场设计过工作人员制服,第一批订单200件,从设计,试样,制板,买料,剪裁,绣花到加工,全都自己一手操办。这批货的经济收益很是可观,更有价值的是一边学习一边实践,全面地提高了自己的专业技能。

按服装行业的常规,衣服的加工費用应与服装的档次和售价成正比。无疑将今后的创业方向定位在为悉尼高端名牌公司加工产品,应是一条利润高而风险相对小的创业光明大道。目标选定后,我们于1993年注册登记了一家专业加工精品时装的有限公司,起名 Style Road,从此与丈夫秉勋携手踏上了这条充满挑战而又丰富多彩的创业之路。

悉尼高端时装品牌不少于二十家。这些公司的产品经理全都是经设计师和老板精挑细选,高薪聘用的精明行家。要让他们对你的水平从怀疑到信任,最后甚至依赖,需要通过长期的合作和许多高难度工作的考验,而这也正是能让我施展技术特长和攻关能力的舞台。

Collette Dinnigan是众口皆碑的澳洲第一名牌。金发碧眼的Collette出生于南非德班,有一个两次环球航海大名鼎鼎的父亲,8岁时她随全家移民澳洲。1995年30岁时成为第一个在巴黎时装周一举成名的澳洲服装设计师,她的品牌连衣裙单价高达澳元2-3千元,2015年,悉尼动力博物馆曾为她的服装设计主题举办为期二年的展览。

凭着从小就力争上游,凡事尽量做到最好的性格,这家澳洲高端服装龙头企业Collette Dinnigan很早就进入了我的视野。自己创业后不久,曾前后两次打电话去该公司,要求接单加工。也许是人微言轻,两次试探都被高傲的经理冷冰冰地一口回绝。

2000年上半年,悉尼所有的高端时装业都将自己的产能放到最大,准备借该年9月奥运会的东风大挣一笔。每天都有不同公司来电请求我多接订单。我意识到,这是唯一能挤身进入Collette Dinnigan加工行列的机会,不过一定要有承受巨大交货压力的思想准备,因为我手头的订单早已饱和了。

于是我鼓足勇气,打了第三次电话。不出所料,电话那头的声音比前两次都友好,不到两分钟,第二天的会面就约定了。带着上面有着近年来给客户加工的汇总帐本和公司注册文件,我落落大方地走进了Collette Dinnigan座落在市中心的工作室。

产品经理Faye是一个身材高大肥胖,面无表情的中年女士,她一边讲电话一边漫不经心地接待了我。但是随着一页页翻看我带去的那两本无法造假的Tax Invoice,她呆板的脸上慢慢浮上一种似笑非笑的表情,账本中我与悉尼其他7家顶级时装公司的加工记录使她开始对我刮目相看。 挂上电话,Faye从衣架上取下一件滿是珠片的连衣裙交到我手上,爽快地说:″你的第一单活只有这5件连衣裙,当然,我们也有一二百件的大单,但绝对不可能给你做,因为我们的面料太贵了。"边说边让我在加工单上签了字,说定两天后先送一件样品审核。

尽管对 Faye 的霸气早有思想准备,回家的路上心情还是有点沉重,但我相信,总有一天,Faye会对我细声说话。

我亲手制作的这5件连衣裙的质量,让Faye同我说话时的脸部表情更为放松,但接下来让我们加工的衣服数量一直只有二三十件,直到10月底的某一天……

每年10月开始,所有的时装公司都开始进入一年中最忙的赶制订单时段。Collette Dinnigan有75%的客户在欧美,所有的产品必须在12月初完工,才能确保国外客户在圣诞节前收到。那年销量第一总数达220件的连衣裙结构幷不复杂,上下身用的是法国雷丝料,腰部朝上镶嵌了一条5公分宽的天蓝色软缎腰带,正面有5个1公分高的平行裥,看去十分优雅高贵。但要将这5条平行裥做好却难乎其难。听说当初出样时,公司的头牌样品高手在腰带上整整化了3个小时,烫来烫去,还是不均匀。现在这一大批产品,Faye3个最得宠的加工商都巳先后试过,谁知一个不如一个。时间一周周地过去,连典雅文静的Collette也急得对Faye提高了嗓门。

那天我去公司取拉链,只见Faye原来就黑的脸更黑了,正对着这件让她无计可施的腰带连衣裙发呆。看到我进去,她突然抬头用十分恳切的口吻对我说:“你应该知道怎么做好这条腰带,帮我想想办法吧。”顾不上回味Faye这从未有过的柔软语调,我告诉她要将这样品带回去,明天就会让她知道结果如何。然后转身去裁床上要了块腰带料,直奔提供高温定型裥服务的专业公司而去。一个小时后,那块面料巳被定型成有8个绝对平行的1公分裥的新面庞。一到家我先将多余的3个裥用熨斗烫平后向里折,再换去原样品上那丑陋的腰带,于是Collette这款高雅的设计终于展现出美丽动人的真容。

我(右)与Collette Dinnigan在酒会上合影

第二天一早,我有意将旧腰带别在新腰带外面,对着滿脸失望的Faye,像变魔术那样突然拉掉了旧腰带,Faye的圆胖脸一下变长了,小眼晴瞪大了许多,脸上露出难得的笑容,她扑过来抱住我,至今还记得被她那肉鼓鼓的胳膊紧紧拥抱的感觉。Faye拿出加工订单,迅速地将原$50的单件加工费改成$60,又划掉了右上角巳塗改过两次的加工商名字,大大地写上了STYLE ROAD。三个星期后,220件缝制完美的连衣裙开始分批空运至世界各地。为了表示感激之情,Collette特地请我们共进一顿丰盛的晚餐,饭桌上还送我一套印有包括她在内的6位澳洲最声名卓著时装设计师的限量版邮票。

包括她(左上)在内的6位澳洲最声名卓著时装设计师的限量版邮票

就这样,我终于成功登上了时装加工行业的最高峰,从此正式成为Collette Dinnigan 的主要加工商。

在那些年里,我们穿梭奔波在悉尼时装界,忙于接单加工服装。但是每年四月底的Fasion Week (悉尼时装秀) ,我们从来都不愿错过。

我缝制的Willow连衣裙样品,在New York年展中走秀

如果说服装行业是艺术灵感和市场竞争并驾齐驱的舞台,那么 Fasion Week就是这个舞台上的精彩汇演:新老设计师高手云集,各类新款样品爭奇斗艳。每天两场的T台秀表演中,那些顶级名模身穿各种新潮时装,伴随着神配的古典传统或现代前卫的音乐潇洒前行,真是美不胜收的视觉盛宴。电视台,报社和杂志媒体蜂拥而至,爭相报道,推波助澜,将这一年的时装新潮推向整个社会。在这里,你能开阔眼界,把握到时装业日新月异的脉搏,还能遇到潜在的加工客户。我们最大的客户之一,Kathleen Berney 就是在2001年的时装秀上认识以后,整整合作了15年,夫妇俩都成为我们的好朋友。Kethleen 本人还是一位现代装置艺术家,与已经成为澳洲雕塑家协会会员的秉勋非常投缘。

时装设计本身就是艺术的一个分支,我们所认识的许多设计师,他们背景经历不同,设计风格不同,但有一点绝对相同,视服装设计为艺术生命,他们那种艺术家特有的疯狂,执着和激情一直深深地感染着热爱艺术的我和秉勋。

其中最感动我们的是那位法裔服装设计师:Loreal St.Clair。这位年近五十,气质高贵的单身女人,是名符其实的女强人。她在悉尼马不停蹄奋斗了十多年,已在租金最昂贵的市中心Queen Victoria building 及 Pitt street Mall成功开设了两家门店,拥有大群富裕女性粉丝客户,以及十几家定期向她订货的商店。95年就开始加工她的品牌,她很欣赏我们 Style Road 无可挑剔的加工质量和从不误期的交货信誉:我也喜欢她对人彬彬有礼,通情达理的大家风度,彼此相处默契而又愉快。

谁知四年后Loreal不幸患了肺癌,住院手术和反复化疗使原来管理有序的公司很快陷入一片混乱,样品工另奔前程,就连与她关系亲密的情人裁工也不辞而别,公司的周转资金入不敷出,拖欠我们的加工费已达5千元。那天下午我带着帐本去见她,正当她边说对不起,边伸手去拿支票本时,忽然胸口一阵剧痛,站立不稳,一下子跌倒在办公桌前,头上豆大汗珠夹着泪珠直往下滾。"救人要紧!" 我早巳忘了讨债,赶紧拨打了急救电话000,忙着为她倒水擦汗,直到救护人员赶到,才空手离开,赶去别家公司接单。

一星期后,接到 Loreal 女儿 Arielle 的电话,她先礼貌地感谢我那天的救援,又呜咽着告诉我她母亲的癌细胞再次扩散,医生说她的生命只剩几个星期了。Arielle 巳向正在就读建筑设计的悉尼大学申请休学一学期,准备陪伴母亲走完人生最后一程。接着她很不好意思地开口问我,能否帮助她妈妈实现一个临终愿望?原来Loreal 是一个视服装设计为自己第一生命的人,她呕心沥血完成的一批崭新时装设计还没有从图纸变成实样,这成为她在病榻上依然天天牵肠挂肚的事情。虽然在手术前,她已经将纸板,面料准备齐全,但如今树倒猢狲散,再没人愿帮 Loreal 将梦想成真。Arielle 这个乖女儿巳经苦苦哀求了曾在公司工作过五年的老样品工,但她只肯缝制一半,还有四件较难的,想请求我来尽快完成,让她母亲看上一眼再离开这个世界。关于人工,她电话里保证完工后当场付款,她巳从母亲的朋友处借到了这笔特殊用途的钱。怀着怜悯之心,既念着和Loreal四年的友情,也因为钦佩她对时装设计的满腔热情,我一口答应了Arielle的请求。时间不等人啊,接下来的几天连夜赶工,连裁带缝,硬是咬着牙在一星期里将这几件复杂的样品赶了出来。交给 Arielle 前,有朋友帮我出主意,以这批样品为抵押,借这个机会逼迫小姑娘将以前的欠债一起还清。最终,我的恻隐之心还是没让我这样做。那天Arielle来取衣服, 除了说好的样品工钱,还多付了她口袋里仅剩的1千元现金。Loreal得知此事后,再三要女儿转告谢意,要 Arielle 学我做个善良的聪明人。

第二个星期,得到悉尼王子医院临终关怀病房主任的特殊许可,一场空前绝后的病房服装展让在场的医生护士全都热泪盈眶。身材高挑的 Arielle充当模特,将母亲心血凝结而成的艺术结晶穿在身上,迈着猫步从病房的白布帘后走向病床上奄奄一息的母亲,亮相,强作笑容,鞠躬后走回布帘后再换下一件。此时刚打过吗啡止痛针的Loreal 那樵瘁消瘦的脸上展现出无比知足的光彩。又过了一个星期,Loreal 终于听从天国的召喚,去到那里当设计师了。听说临终前,她要求女儿跪着起誓,今后人生中,多苦多累也要当个时装设计师,继承母亲未完成的遗愿。

做时装加工生意,最难掌握的就是接单数量和加工能力要对等平衡。如果订单太多,就无法准时交货;而工人太多工作不够,那些技术高超的工人就会留不住。我一直把有技术,有责任心的工人看成右脚,工价好,信誉佳的公司看成左脚,左右用力均勻,保持平衡,才能越走越稳,让生意健康发展。订单越来越多时,只好不断地登广告招外发工人。那些特别优秀的工人,在中国都是医生,会计和教师,我们敬为上宾,成为好朋友。因为一贯诚恳待人,许多车衣高手和我们合作十年以上,技术最好的香港大姐跟了我二十多年,很多外包商都去拉她,她却始终对我们忠心耿耿不离不弃。

Collette Dinnigan在悉尼Powerhouse 展览馆中的代表作,

(其中50%是我们Style Road 制作的)

随着生意的扩展,丈夫项秉勋不得巳而辞去了东区画廊的工作,暂时搁置了古董修复那份最心爱的特殊手艺,全职投入自家生意。

主管运输的他,每天穿梭于悉尼的大街小巷。从时装公司扛包取裁片到各家缝纫用品商店配线买針;从外发工人家到专业工厂整烫……年复一年,秉勋对悉尼各个区域的街道位置,熟似出租司机。

我则隔天开车外出,攻关接单,严格掌控加工质量与工期

而我,则隔天开车外出,攻关接单,去外发工人家QC,严格掌控加工质量与工期。按公司来样,分析制作第一件样品以及那些最难的工序也是我这个老板的“专职”。边车衣,算帳,开工资,边夹着电话与外发工人和公司经理们交谈,是我工作的另一常态。

严重超载的工作量挤走了大部份应有的业余生活和休闲,幸亏绚丽多彩的时装给予了赏心悦目的视觉享受,让相濡以沫的我们苦中有乐。

就是这样一门家庭小生意,成就着第一代移民的创业梦;也就是这门小生意,让我们有幸结识了大批优秀的澳洲时装设计师。

2005年丈夫在澳洲雕塑家协会年展中得奖,我和女儿前去祝贺

我们能够长期和这样一群人为伍,耳濡目染,时时得到精神和艺术的熏陶,潜移默化地提升着自己的鉴赏品味,人格修养和艺术气质,这应该是我们出国前做梦都没想到过的“艳遇”,也是我们28年澳洲时装生涯中的巨大收获。

作者简介:

施存洁、项秉勋——一对颇有建树的校友伉俪

施存洁( Joanna Shi),我校67届中三戊班校友。1988 年抵达悉尼。运作时装生意二十八年,为十多家顶级名牌公司专业加工批量订单,参与纽约,伦敦等世界时装秀参展样品制作,其中包括: Collete Dinigan, Akkira, Cala Zampatti, Cue, Sass &Bide, Zimmermann, Willow ,Josh Goot......。热爱旅行与摄影,和丈夫、66届中三乙班项秉勋携手周遊世界,以各类反差巨大的人文世界,开阔自己的眼界,不断激励自已的内心,拥抱大自然,已经走过了一百多个国家。

(原载《澳洲新艺术》)