《奋斗上海滩》之四——家人与我同甘共苦(59届高三甲班 周晓光)

2021/3/16

《奋斗上海滩》之四

家人与我同甘共苦

59届高三甲班 周晓光

《牵手》

自从一九八四年九月份开始,我和爱人都挤到了孩子外婆家居住。原来一户人家变成了三户(她的两个弟弟和我们共三家)。我们和孩子外婆一起挤在一个不足十平方米朝西的搁楼上,每天都要搭地舖,大孩子有一张单人床,床边是一张他学习的小桌子,家中几乎没有其他家具。

院子中间的那口井再安个活动小桌面就成为我们全家吃饭的餐桌了

我们每天的活动都是在十平米左右的小院子里,院子中间有一口井,井上按个活动小桌面,这就是我们的餐桌了,一年四季几乎天天是在室外吃饭的。

家里没有卫生设施,女的用马桶,男的要到外面上公厕。我们在井边用石棉板围了一个一平方米左右的小煤球炉间,就算是厨房了。冬天里掛一个塑料薄膜的浴罩,浴盆里冲上热水,蒸汽冲满浴罩,这就成了一个简易的浴室了。

可以说居住条件是极其的艰苦,冬天挤一点还过得去,一到夏天搁楼上热得像蒸笼,每天都在40度以上,晚上我们要在天井里乘凉到十点以后才能爬到搁楼上去休息,真是苦不堪言啊!但不管怎么说一家人总算是在一起了。

当时孩子们正在上中学,是长身体的时候,我们基本上把工资全部都花在伙食上了,尽量让他们吃得好些。那时吃得最多的是梭子蟹了,无论是清蒸还是红烧,他们总也吃不腻。

夏天把西瓜吊在井里就成为“冰镇”西瓜

夏天我们会把西瓜吊在井里,到傍晚一家人围坐在井边,大啖这“冰镇”西瓜,凉爽水甜!

令人欣慰的是俩孩子都长到了一米八左右,身体还都不错。

这儿我要着重说一下我的岳母了,她老人家是一位心地极其善良的好母亲、是我的好丈母娘,更是我们的恩人。

老人家她不识字,年轻时是杨浦区纺织厂的挡车女工,结婚后生儿育女,撫养大了六个子女。

爱人是家里的老大,算是上了大学,下面的五个弟妹均为知青,当时都分配到黑龙江、吉林和崇明,唯一留在上海的也是当房修工。改革开放以后他们陆陆续续结婚生子,后来又允许外地的知青可以回沪了,家里立时变得拥挤不堪。

岳母她宁可自己住阁楼,甚至睡在阴暗不通风仅二平方米左右的楼梯下,主动把楼上楼下两间朝南的都让给了两个儿子住。她五十多岁时岳父因工伤殉职,就开始守寡。从此她老人家一心用在撫养第三代身上,我的两个孩子都是由她从小带大的,所以孩子们对她感情也特别深。

她是典型的上海家庭妇女,在她身上你看到的都是对小辈和他人的付出和爱。我们能在上海站住脚艰苦创业,没有她热情的关怀和默默的付出,那是完全不可能的。

我们和她老人家拥挤在一起共同艰辛生活整整六年,她毫无怨言,她每天早早起来为我们准备早餐,微笑着送孩子们去上学、送我们去上班,傍晚她又早早的为我们做好了晚餐,笑迊孩子们放学、接我们下班。我见到她总是那慈祥和微笑的脸,她把辛酸和苦辣全都一个人承担了!这就是我亲爱的岳母和孩子的外婆,我们时时刻刻都感受着她给予我们伟大母爱的温暖和力量。

我特别感恩她老人家对我们的厚爱!她不善言谈含辛茹苦一輩子,在菩萨保佑下她以九十六岁高龄返归天堂,阿弥陀佛!祈祷叩拜老人家在天之灵快乐,不再操劳不再艰辛!我们永远怀念她!

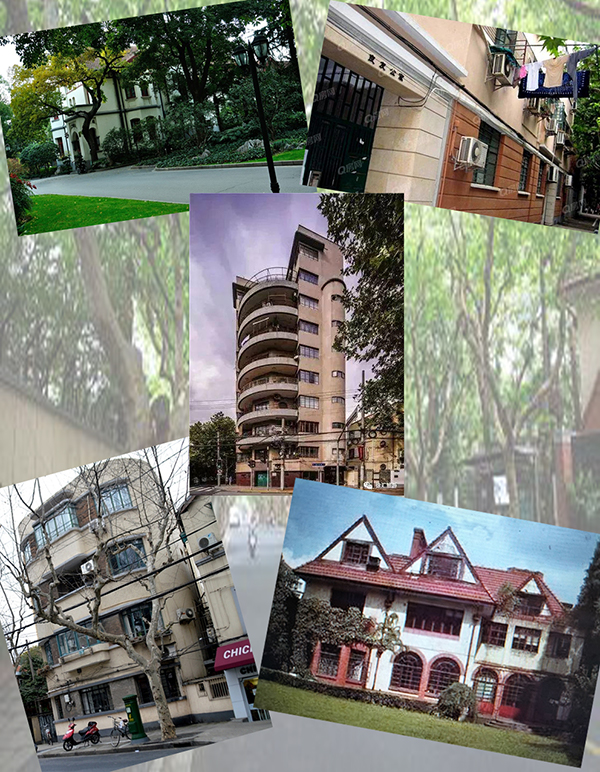

(左起、由上至下)丁香花园、良友公寓、麦琪公寓、皮佛华公寓、玫瑰别墅构成了复兴西路上的一道特殊风景线

那段时期我们一直是在南昌路521号上班,每天乘坐96路公共汽车沿复兴西路上下班,这儿解放以前是法租界,我对复兴西路从华山路到淮海中路一段印象特别深刻,路上要经过高邮路、武康路、永福路、乌鲁木齐中路到淮海中路,这全段路上均为古老的花园洋房、公寓房和小别墅,著名的有丁香花园、良友公寓、麦琪公寓、皮佛华公寓、玫瑰别墅……街道景观高度绿化,沿路尽是法国梧桐,绿树成荫,环境幽雅,为上海文人雅士最爱居住的地帶。这儿居住过许多有深厚历史背景的名人,如孙科、蓝妮、秦怡、李鸿章侄孙女李国泰、著名历史学家吕思勉、蘭心大戱院老板程述尧(黄宗英、上官云珠的丈夫)、锦江饭店老板董竹君等数不胜数,这儿几乎每一栋房子都被列为上海市优秀历史建筑。所以我们经常喜欢步行上下班,边走边欣赏这深具历史故事的各派建筑艺术精品,心情也会变得格外的愉悦。那时居住条件虽然差,但是我们精神上还是十分愉快的。

淮海中路复兴西路口的聂耳铜像由著名老雕塑家张充仁设计制作

一九八七年上海设计处和卢湾区政府、区财政局三家单位联手改造瞿溪路的某个贫民区,居民们原拆原建,投资方将按投资额可获得一定比例的住房。对我们来说,解决住房问题开始有盼头了。上海处还专门派我爱人作为二院的代表参与到筹建组去工作,我们相信再熬几年总会有住房问题解决的那么一天。

这样的日子我们整整的生活了六年,一九九一年初瞿溪路单位自建工房终于完成了,二院分得了11号门洞一至七楼共二十套住房,大家按工龄高低先后挑选,因为单位里五十年代参加工作的老同志较多,我们六十年代的都排在后面,后来又多加了另外一个门洞七楼的一套二居室给二院,于是我们就分得了这套住房。

瞿溪路该小区(左)及我们分得住房的那个门洞

这样困顿的日子算是熬到了头。谢天谢地我们总算在上海有了一个属于自已的窝。

有自己的房子了,考虑到我的爸妈年事已高,尤其是妈妈长年累月的过度劳累体质很差,这一年我就把两位老人家接了过来,并且请乡下阿姐来帮助照顾。他们住在朝南的大房间里,我们夫妇俩挤在中间的小厅内。说来惭愧,从小到大我这还是第一次有机会有能力照顾到自己的双亲。

八十四岁的爸爸患有老年痴呆症,有一次他下楼后就忘了回家之路而走失,还是好心的民警驾驶警车将他送回来的;妈妈则是老年憂郁、弱不经风,整天躺在床上唉声叹气。她老人家每天为各个子女憂愁,心系着每一个第三代的成长。尽管有乡下阿姐和我们的百般劝慰,她情绪总是时好时坏。在我们面前她还能尽量控制自已,强颜欢笑,一旦我们去上班后在阿姐面前却常常是以泪洗面。她把自已的毕生经历源源不断的向乡下阿姐倾诉过:她怀念在浙江诸暨十四都外婆家的优闲小姐生活、她怀念与爸爸的相识相恋共患难、她更怀念我们各个子女的成长历程,她担惊受怕历次政治运动的经历、她小心谨慎生怕说错话。她和爸爸最大的遗憾是没有让大姐上大学,她最不情愿的是让大姐调转到北京去工作。

当然她最欣慰的还是土改时没有回老家分取田地,千辛万苦把我们都帶到上海帶在身边,使我们六个子女都能够受到良好的教育。每当说到子女们一个个成材,在各自岗位上做出了成绩时,她会感到十分的欣慰,愁展不开的脸上就会露出一丝的笑容。

因为二个姐姐和二个弟弟都不在上海,我总是想着要尽力照顾好俩位老人,尽我所能让他们晚年能过上几天舒心的日子,也算是作为子女向父母应尽的一点儿孝心。

少女时的妈妈喜欢打麻将,周末休息时我们就和阿姐陪她搓,赢时她是那么的开心,有时候我们故意放水,她马上就会知道我们的用意。这时她会想起少女时代无忧无虑的日子,开心得发出笑声来,特别的自在和甜美。然而没搓上几盘她就累了。看着极度虚弱的妈妈,我实在是无能为力,内心极度的痛苦,强止满眶的泪水!

九三年九月份妈妈说:“大孙子要从美国回来探亲了,这儿地方住不开,我和你爸还是得回茅台路去住了!”我知道她是希望能在我这儿一直住下去。我曾经到处打听谁家有出租房屋的,可那年头谁家会有空闲的住房啊!

回到茅台路没有多久,十月三日妈妈她就驾鹤西去了。当天晚上我守灵到深夜时,爸爸他上厕所时问我:“这床上躺着的是你嬢嬢吗?”他误认为是嬢嬢了,我并没有直接回答。转身他又苦笑着跟我说:“人的一生都是空的,什么都是空的!”他又说:“我们家族是有长寿风的。”万万没有想到的这竟然是他留给我的最后两句话!

令人惊奇的是第二天我和弟弟将妈妈的遗体抬下楼时,客厅与卧室隔墙上的推拉窗竟突然倒坍,玻璃震碎一地,是妈妈舍不得我们呢,还是她放心不下爸爸呀?

两个月后的十二月三日爸爸他也随妈妈而去了,愿爸妈在天之灵不再担惊受怕,快乐自在!

送走了爸爸妈妈后,我再次全力投入到工作中去了。

(未完待续)