九十载桃李芬芳,新时代征途启航---学校发展回顾之三

2016/12/17

九十载桃李芬芳,新时代征途启航

---学校发展回顾之三

(华东师范大学第一附属中学讯) 还记得2015年12月6日,附中的90岁生日吗?又是一年校庆时,让我们一起回顾学校发展的风雨兼程,砥砺前行。

(左起)黄慕义、徐正贞、季克勤、石源泉、宋耀生等五位校长

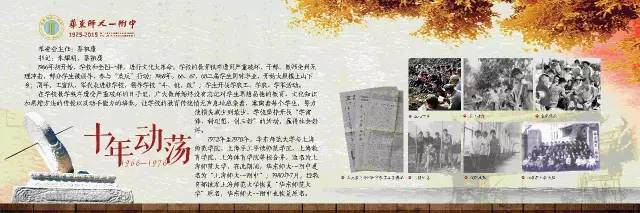

三、十年动乱 破坏严重(1966——1976)

1966年十年动乱开始,师大附中也遭到了严重的破坏。是年6月上旬附中校园开始出现零星的大字报,矛头主要针对少数老师。不久附中高中有班级收到了清华、北航等校的16位校友写来的第一封信,信中认为校领导执行资产阶级反动路线,并指名道姓某某领导是黑帮。这封信很快被转抄成大字报,张贴在校门口,在师生思想上中引起了强烈的震动,造成了恶劣的影响。从此,附中陷入了混乱。

是年6月23日,学校宣布从第二天起,停课闹革命。于是,各种战斗队、造反组织纷纷揭竿而起,全面开展“四大”,即大鸣、大放、大辩论、大字报,党支部成为众矢之的,渐渐失去了对整个文革运动的领导权。学校出现了学生斗老师、斗领导等乱象。期间教工中有18人被打成“牛鬼蛇神”。这18人于8月29日在校园操场遭到公开的批斗示众。文革期间,学校非正常死亡3人,教师、职工与学生各有一人。

十年动乱期间,附中教师依旧对学生进行思想教育, 传授文化知识

1968年9月工宣队与军宣队进驻学校,领导“斗批改”。同年66、67两届初、高中生毕业,除部分学生分配到本市工厂、郊区农场外,其余则分批被分到黑龙江、吉林、安徽、江西、云南等地的农村插队。当然这两届学生中,也有少数学生是响应毛主席的号召,自愿奔赴黑龙江屯垦戍边,到江西农村接受贫下中农再教育的。同年,小学毕业生(69届)550人按居住地被统一分到附中,这是学校历史上第一次没有经过考试而招收的学生。

1969年初,68届初中毕业生“一片红”全部被分配到外地农场或插队落户。同年,70届700多学生被划片分到一附中就读。

同年,附中有20多位教师,如徐怀芗等被区教育局抽调去筹建红军中学。

同年10月,虹口区职工子弟民办中学(文革中曾改名为“军垦中学”)的40多位教师,69届、70届的400多位学生,一起并入师大一附中。

72年,因华东师范大学与上海师范学院等校合并为上海师范大学,故学校亦改为上海师大一附中,直至80年7月又改为原名。

在十年动乱中,附中教师没有忘记对学生进行思想品德的教育, 传授必要的文化知识。70年代前期,学校坚持开展“学雷锋、树理想、争‘三好’”的活动,赢得社会好评。73年3月25日,《文汇报》在二版,报道了学校开展此项活动取得的成绩。

四、改革探索 成绩斐然(1976——1999)

粉碎“四人帮”以后,学校又被宣布为上海市的重点中学

1976年“四人帮”粉碎以后,学校又被宣布为上海市的重点中学。全校师生清除极“左”流毒,积极恢复、发扬附中优良传统。

1977年3月9日, 《文汇报》二版以“有了方向盘的小将”为题,长篇报道了附中78届范诗京同学学雷锋的先进事迹。

同年5月,市政府在万体馆召开全市中小学教育工作会议。会上,陈步君代表学校党支部作了“我们为什么会深入持久开展学雷锋,争‘三好’活动”的发言。市政府向附中颁发了“上海市先进集体”的锦旗。同年5月25、28日《解放日报》《文汇报》分别报道介绍了学校开展“学雷锋,争‘三好’”活动的具体情况。

1978年2月,经过考试,学校招收了两个初中班。这是文革后通过考试招收的第一届初中学生。同年学校被评为全国群众体育先进单位。

1979年,在高考制度恢复后,为了加快培养“四化”人才的脚步,学校通过中考招收了学制为二年的4个理科班,学生200多人。

1980年1月20日,《解放日报》、《文汇报》同时刊登了学校79届学生孟某的《思想汇报》,并分别以“什么是生活的正确道路?”“怎样帮助她解除苦闷?”为题展开讨论。《思想汇报》的发表,在全市和全国各地引起强烈的反响。这场讨论在《人民日报》、《中国青年报》、英文版《北京周报》、日文版《人民中国》以及法国电视一台等都作了详细报道,对推动全社会关心青少年的健康成长,促进人生价值观的拨乱反正,起了积极引导作用。

同年2月,陈步君副校长在“上海市中小学教育工作会议”上,作了“只有加强思想政治教育,才能更好地培养人才”的发言。

1981年在上海市中学生“雷达杯”智力竞赛中,学校获得冠军。

1984年6月,华东师大刘佛年校长到校作教育改革的报告,是年9月,刘佛年校长又到校作教育改革的有关指示,由此掀起了教育改革的热潮。学校制订了教育改革的方案。积极探索新时期中学生思想特点,制定了学生思想品德教育大纲。在少数班级试行辅导员制,培养学生自理、自治、自学能力与创造精神。教学上从教材到教法进行了一系列的改革。

陆继椿老师的语文教学改革,设计了以写作为中心循序渐进的体系,自编了《分类集中分阶段进行语言训练》的初中全套教材六册。为了推广这套教材,学校举办语文“双分”培训班七期,召开了8次语文“双分”教学研讨会,全国先后有二十八个省市五百多个班级试用这套教材。

张思中的外语教学法,总结了中国学生学外语的特点,提出了“适当集中,反复循环,阅读原著,因材施教”十六字教学方法,取得显著成绩。语文、外语两项试点,均获得1984年华东师大科研一等奖。

在课外活动方面,学校总结了“课内打基础,课外出人才”的经验,提出了“发展第二课堂”,与开展“三个三分之一”(每天有l/3学生进入图书馆阅览室看书,每天有1/3学生参加文体活动,每天有1/3学生参加科技小组或学科小组活动)的活动,广泛地组织学生在课外探索新知,发展个性。

学校十分重视教育科研工作,设有教研室,60%以上的教师投入研究活动。几年来在报刊上先后发表三百多篇文章,出版了十六本书,有十三个项目获华东师大1984年科研奖。

1985年,在市“三好杯”游泳比赛中学校获得“冠军杯”。几年来,向市队、国家队输送了二十五名运动员。

1985年10月2日,学校举行校庆60周年活动,并成立了附中第一届校友会,决定由陈步君担任会长,陆继椿等16人任副会长。

1987年2月5日,《中国教育报》头版报道:华东师大一附中坚持八年开展教育科研活动——教育科研给学校带来勃勃生机。

拨乱反正给学校的发展创造了良好的条件

1989年10月17日,《文汇报》、《解放日报》头版头条报道学校高一3名学生给苏步青、谢希德的一封信,并登载了他们的复信。这3名学生在信中,就人生观、理想等一些问题发表了自己的见解,并诚恳地希望两位德高望重的学者能给予回答。他们看完信后,深感青年学生需要老师的教导,也需要全社会的关心,连夜提笔为这些中学生回信,解答他们的困惑。

1990年学校取得全国、全市各学科竞赛一、二、三等奖及虹口区一等奖的有210人次。是年,20位学生参加1991年美国中学生数学竞赛初赛,荣获市团体第一名。

1995年10月15日,学校举行建校70周年校庆,市教委张民生、著名校友谢晋等2300多人参加。

1997年9月,根据教育发展的需要,学校高、初中实行脱钩,初中定名为“新华初级中学”,办学质量在沪上名列前茅。

1999年,张思中的外语教学法、刘定一的跨学科课程研究课题获得“第二届全国教育科学优秀成果”二等奖。

20多年来,学校坚持改革探索,逐步形成了“科研领先,教有特点;全面发展,学有特长”的办学特色。英语特级教师张思中、语文特级教师陆继椿、数学特级教师刘定一、数学特级教师吴传发、心理教师崔乐美都在各自的学科领域形成了自己的特色,被称为“五朵金花”,享誉沪上。学校每隔几年,就会出现一个在全市乃至全国有影响的研究课题,每隔几年就会“冒”出一位全市乃至全国性的名师,这种情况被市教委有关领导誉为“一附中现象”,在全市,乃至全国产生了积极的影响。

(源自华东师大一附中微信公众号)