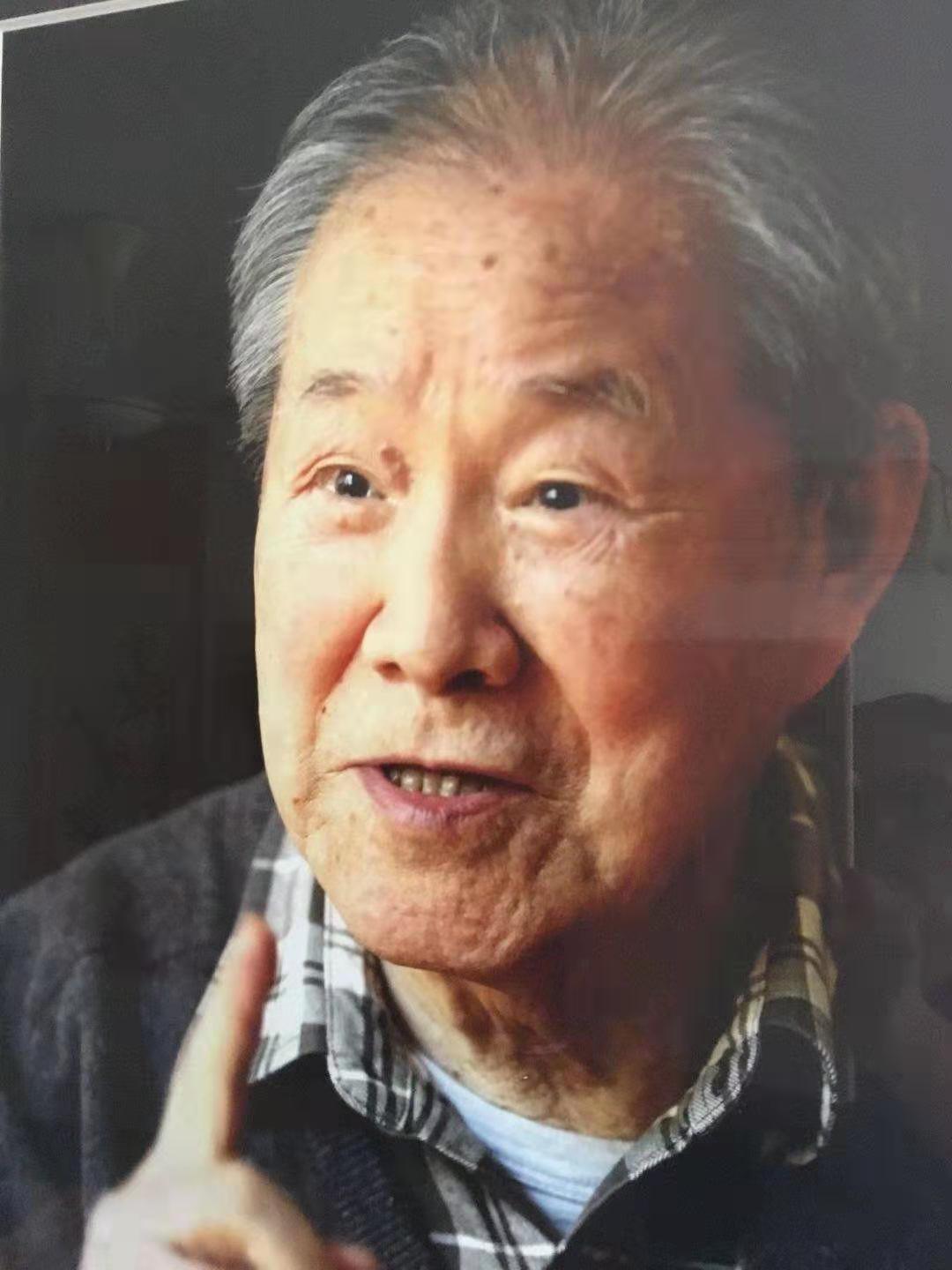

我和我的一附中学生们(原光华附中及一附中教师、华师大二附中退休教师季振宙)

2019/12/11

我和我的一附中学生们

季振宙

原光华附中及一附中教师、华师大二附中退休教师季振宙

编者按:2019年初,本站曾刊载了采访一附中“元老级”教师季振宙后制作的新年寄语(视频剪辑)“祝一附中蒸蒸日上,培养出无数优秀人才”(见2019年1月11日“新闻资讯”栏目)。后经56届初三甲班(59届高三丙班)方正和59届初三甲班(62届高三己班)夏铿二位校友将当时的录音资料进行了整理,再由季振宙老师亲自审阅多次修改,形成了这篇文稿。

现在已近2019年末,我们在这里刊载这篇文稿,算是年初对广大校友,也对季振宙老师所作许诺(即那句“其余部分将在以后刊载”)的兑现吧。

《一支难忘的歌》

我叫季振宙,1925年出生,今年九十四岁了,是光华附中——华东师大附中至今仍健在的一位老教师。

我是1949年7月份进光华大学附中工作的。当时学校在欧阳路。1951年,光华附中与大夏附中合并,成为华东师大附中。校址迁至中州路。1958年7月我跟着毛仲磐校长到华东师大去筹建华东师大二附中,我原来工作过的华东师大附中就更名为华东师大一附中。我在二附中一直工作到退休。

在一附中工作的十年是我一生最难忘的一段岁月。

在这十年里,我先后担任过五个初中班级的班主任。

第一个班级我带了两年半,是1954年初中毕业的。当时这个班被命名为“古丽雅班”。这个班毕业后,我接了1955年毕业的初三戊班,这个班后来被命名为“吴运铎班”。这个班毕业以后,我又担任了1956毕业的初三甲班班主任,就这样我连着担任了三届初中毕业班的班主任。

1956年9月我接手了刚进校的初一甲班(他们是1959年初中毕业的,故应称1959届初三甲班)。一年后,学校考虑让我继续在初一年级把关,所以接下来我又接了1957年入学的初一甲班(1960届初三甲班)。

这五个班级的教学给我的印象是非常深刻的,因为这些班级的学生同我建立了非常深厚的感情。

(一)古丽雅班

先来简单介绍一下“古丽雅班”吧!1951年,新中国成立不久,当时国家的教育尚不能满足所有初中毕业生都考上高中,有相当一部分学生要在家自学。《解放日报》还为此发表了一个社论,我仔细看了一下,觉得这个事情非常重要。当时我看了一本描写苏联女英雄古丽雅的书——《古丽雅的道路》(这本书是俄罗斯女作家叶•伊琳娜所著的一部描写苏联卫国战争女英雄古丽雅的纪实小说。古丽雅从小活泼、开朗,惹人喜爱,她具有少年儿童共同的优点和缺点。在家长、老师和社会的教育引导下,她通过一件件小事磨练意志,克服缺点,逐步成长为意志坚强、坚韧果断、热爱祖国、关心他人的优秀青年)。我想,我要给学生进行爱国主义教育。于是我为每个同学都搞到一册《古丽雅的道路》,让大家来阅读,引导同学深入学习古丽雅献身祖国的高尚精神。班级毕业时,同学们都非常拥护《解放日报》社论指出的“即使考不上学校,也要好好在家进行自学”。学生们的家长都十分支持。当时,《文汇报》对此进行了跟踪报道。毕业后,班上有几位同学没有考上高中,他们积极响应号召成立了一个“古丽雅自学小组”,安心地在家自学。一位家长拿出自家的住房供他们学习用。此事得到了团市委的重视与赞赏。记得自学小组里面有位名叫汪贤煌的学生,后来团市委保送他到由波兰专家主持的中国第一所滑翔机学校(在山西省)学习,团市委召开了保送大会,我们还和团市委副书记一起上了主席台呢。这个学生后来成为中国第一批滑翔机学校的学生。由于他在滑翔机学校成绩优秀,毕业后被留校工作,几年后还担任了滑翔机学校的校长。他现在依然与我保持着联系。

这个班级的学生以自己是“古丽雅班”的一员而感到十分光荣。在他们毕业了几十年后,好多学生来联系我。有个同学找不到我,就写信到一附中的校友会去询问寻找,说他非常想念“古丽雅班”,想念班主任季振宙老师,后来这封信在校友报上登出来了。我当时没有收到这张报纸,还是孙光萱老师拿到了给我看。我一看就知道了,他叫董兆申,在西安。我马上与他联系,他高兴得不得了。和我通电话时候的第一句话就是“我是‘古丽雅班’的学生”!可惜很不幸,他得了血液病。他几次与我约好要到上海来看我,给我做生日,但因为病情发展,一直未能成行。2008年我从美国回来,得知他已经病故了,我很难过。他夫人葛芳杰知道我们之间的师生情,遂与卞咏梅同学联系好,在2017年4月23日葛芳杰带了外孙戚若晨专程来我家看望我,并将她亲手刺绣的祝寿图送给我以完成她丈夫生前的心愿。从此她每年都和我联系,这令我非常感动。

葛芳杰(右二)由外孙戚若晨(左一)陪同来看望我(右一)

葛芳杰赠送给我的由她亲手刺绣的祝寿图

当年我们班级的学生在一次家长恳谈会上演了个话剧叫《我们的明天》。剧中卞咏梅演一个园艺家,董兆申演一个战士,后来他俩都实现了自己的理想:卞咏梅从南京大学毕业后到中国科学院南京植物研究所(文革后改名为中国科学院江苏省植物研究所),成了研究员(教授);那位好不容易找到我却没能见上面的董兆申参了军,后来在四军大任职军队卫生研究室主任、教授。虽然他去世了,但同学之间、师生之间的感情还是很深厚、很久远的。卞咏梅最近不幸胃切除,当时我不知道,后来我从微信上看到,她到一附中去参加聚会,说起自己刚动完大手术,我知道了心里很不安。她很坚强,很乐观,经常跟我联系。还有一位同学叫周性吾,他南京大学外语系毕业后进了外交部,成了中国新一代的外交官。曾任驻肯尼亚和美国大使馆秘书。退休后住在北京,每年都跟我联系。当年的宣传委员吴儆芦,后来成了画家,专门画儿童画。原来住在美国,但他不忘祖国,现在长期在上海,经常来看我。还有一位何通曾同学,当时担任班级体育委员,退休前是教授,长住在加拿大,每次回国都会来看我。还有,季靖是马鞍山钢铁公司高级工程师,胡俊侯、金铮然两位在设计院和企业工作,他们也都是高级工程师。方培生是呼吸科专家,目前还在看专家门诊,邱惠中、陈惠芳是妇产科专家,蒋涛、吴国英、钱信珠是教书育人的灵魂工程师,孙澄澜生前为宝钢建设沤心沥血等等。

这些学生都很有成就。有的成了教授,有的成了专家,有的在部队里当领导。现在他们大多已经八十多岁了,好多同学一直与我保持着联系。2019年10月22日,阔别六十五年的郭达雄从香港来沪特地来家看我。

郭达雄(右一)和他夫人(右二)从香港来沪特地来我家看我,

一同前来的还有胡俊侯(左一)、邱剑明(左二)

这样算起来,在最近二十年中这个班级有二十五个学生先后来我家聚会。这些年,我们每年都要聚会一次。大家感情非常深。这个班级也是华东师大一附中的一份宝贵的财富。

上面两张照片是我1954年4月带领古丽雅班去苏州春游(我在最左侧),摄于虎丘。

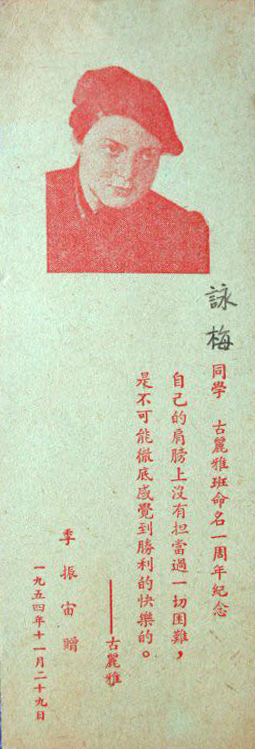

这是古丽雅班命名一周年时我送给每位同学留作纪念的书签。

古丽雅班1954年7月初中毕业时的留影(我在二排左六)

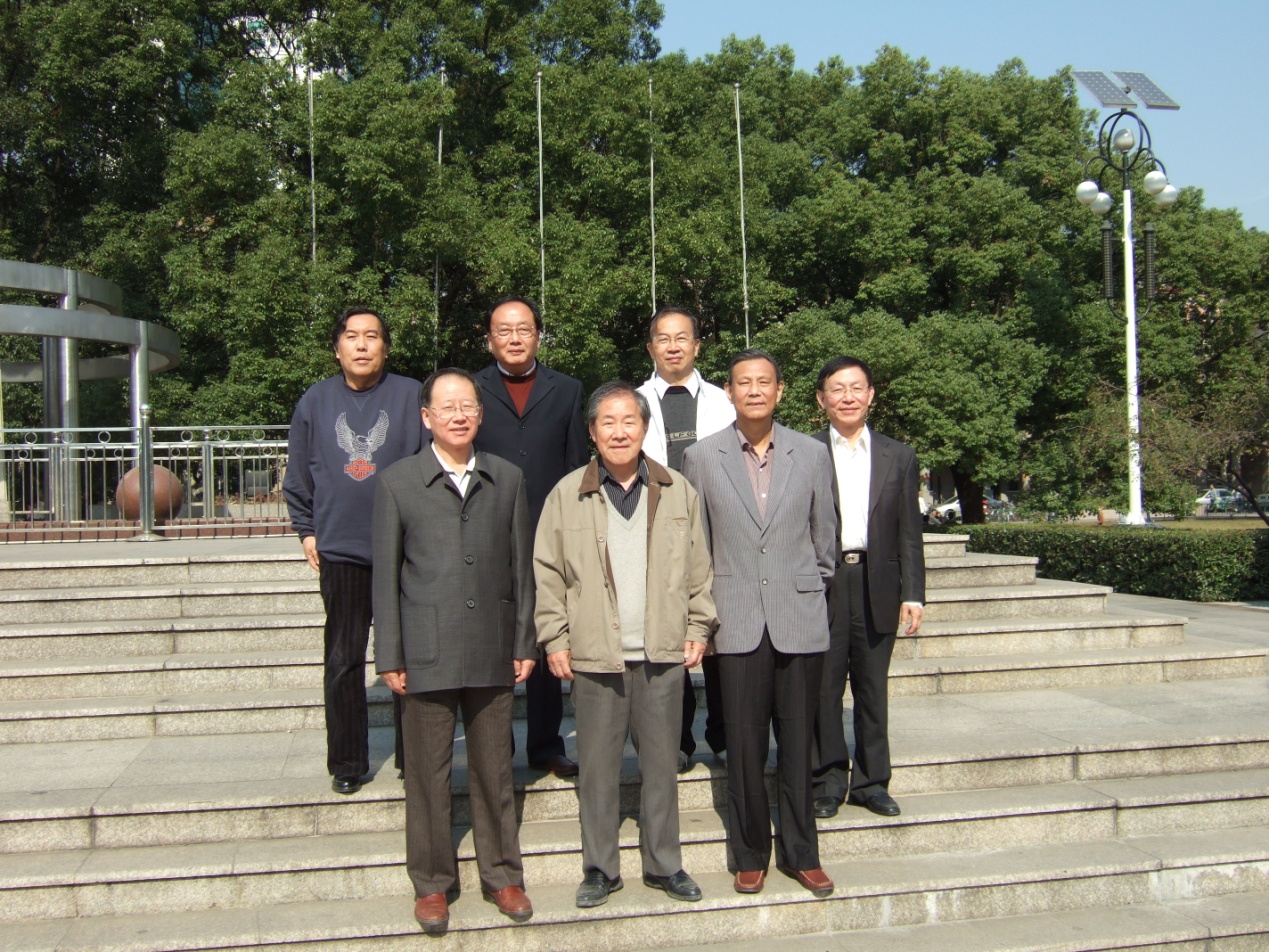

古丽雅班2012年3月11日在华东师大再聚会的留影

左起: 卞咏梅、胡俊侯、何通曾、吴儆芦、 我、季靖、丁威仪、陈惠芳、蒋涛

同学为我庆贺米寿暨欢迎周性吾及夫人来师大聚会时的合影

(左起)后排:孙澄澜、丁威仪、周性吾、胡俊侯、陈惠芳、徐霈;

前排:何英、我、周性吾夫人

(2012年6月6日于华东师大逸夫楼)

同学给我赠送由卞咏梅作画的祝寿图

左起:我、邱剑明、吴国英、丁威仪

(2012年6月6日于华东师大逸夫楼)

2012年6月6日我们师生来师大聚会

(左起)后排:吴国英、金铮然、胡俊侯;

前排:何通曾、邱剑明、我、周性吾、卞咏梅

古丽雅班2015年6月19日在华东师大聚会留影,

左起:吴儆芦(美国)、何通曾(加拿大)、卞咏梅、我、胡俊侯、金铮然、

丁威仪、蒋涛

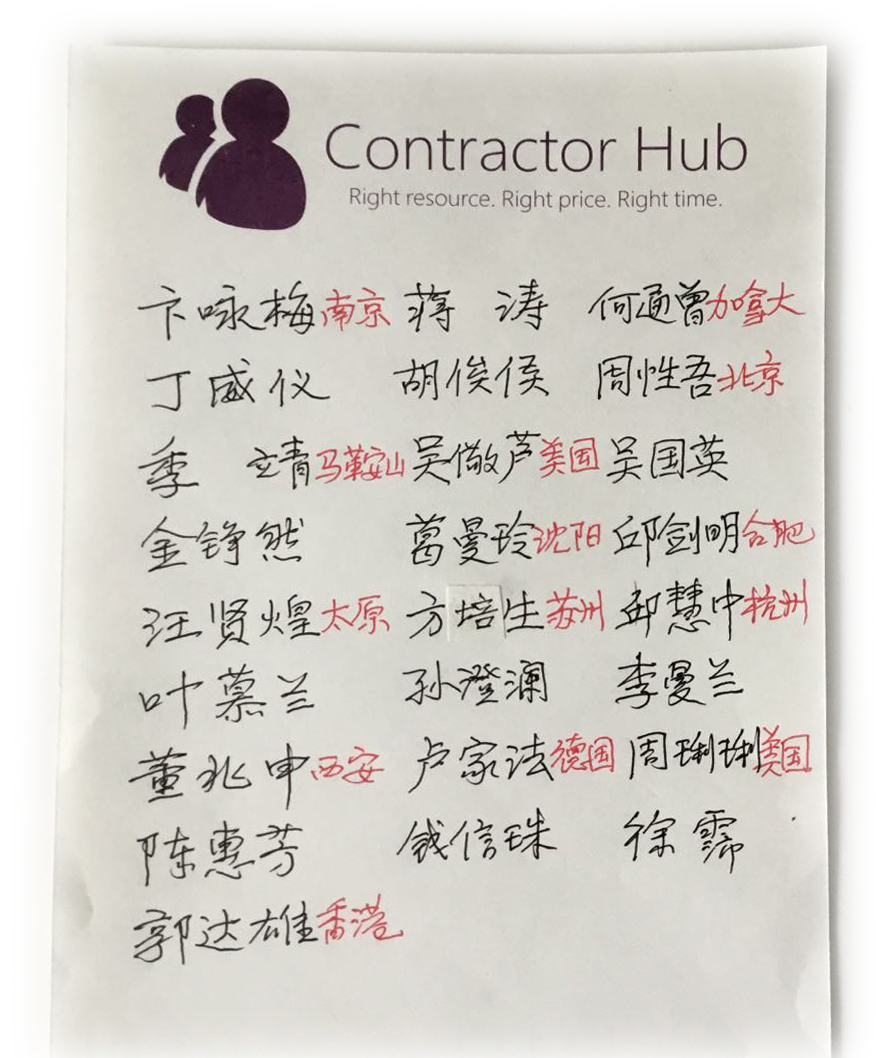

由于古丽雅班25位同学都是一个个找上门来重聚的,感情特深,我想把名单写上(上图),以表示我都深深地记得他们。其中有14个学生在外地:北京、马鞍山、沈阳、合肥、太原、苏州、南京、杭州、西安、香港、德国、美国、加拿大。

(二)吴运铎班

学校认为我这个班级带得好,所以要我接下去继续带毕业班。我就连着带了55届和56届两个初中毕业班。

接下来谈谈1955届初三戊这个“吴运铎班”。当时一附中是根据学生年龄来分班的。这个戊班的学生年龄都较大,工农子弟比较多。估计他们中相当一部分人初中毕业后将直接参加工作,投入祖国社会主义建设。我与学生一起学习吴运铎的《把一切献给党》(吴运铎是新四军兵工事业的创建者和新中国兵器工业的开拓者,新中国第一代工人作家,被誉为中国的“保尔•柯察金”。吴运铎撰写的自传《把一切献给党》,鼓舞了一代代青年人),边学,边行动。在学期即将结束之前,学校领导要我举行一次以《把一切献给党》为主题的公开班会。全上海有五百多位教师都来参加。由苏联专家吉布利卡娅进行讲评。这个活动搞得非常成功,很有影响。

这个班级同学毕业以后出了一个很有名的人物,他叫仇美才。他毕业后到上海工具厂工作。两年后,他创造了一种先进工作法,提前两年完成生产任务,被评为青年突击手,成为全国劳动模范。后来他调到华东师大担任师大教具厂副厂长。去年刚去世。这个班级的同学好多被分配到全国各地参加国家建设。当年联系不方便。所以后来与他们大部分失去了联系。

但是,我还记得他们的名字,有:唐炤藩(新华医院工程师,最近还有联系)、仇美才(他去世前联系较多,还请他到二附中作报告)、李光顺、郭明群、高仰文、唐如览、李为荣、屠韵珠、卞金发、李蕴华、张玉英、刘国鈞、李根林、吴如生、施琍珠、袁秀英等。

这个班春假时,我还带他们去杭州游览过。

至今我还珍藏着这个班的毕业照。

55届初三戊毕业照,前排有“吴运铎班”铭牌

第二排左五起:徐正贞、我、毛仲磐、郦家驹等老师、…

(三)56届的初三甲班

接下来我担任了1956届的初三甲班班主任。就是方正、厉无畏他们班级。这个班级的同学与我的感情也非常深。我做他们班主任,兼教语文课。

我担任他们班主任时,正值中国第一个五年计划期间。正巧有华东师大地理系的实习生来附中实习。我就与地理系的实习老师一道组织了一个爱国主义教育活动,由地理老师指导制作一个五年计划的模型。这个活动搞得蛮有成效的。当时新华社还来拍了许多照片,给了大家很大的鼓舞。

1956年4月份春假我带他们班同学去苏州,遊览西园、留园、狮子林、拙政园、虎丘等苏州园林;坐船到木渎,登上天平山观看日出。当时住在苏州的学校教室里,我事先去联系好的。后来同学们遇到我都说,初三毕业那年去苏州印象很深,到现在还记得。

临毕业前在中州路校园里与56届初三甲班的中队委员合影

左起:孟金玲、中队辅导员吴培刚、杨大有、我、何津云

这些同学都很有成就。虽然我只教了他们一年,但他们同我的感情非常深。毕业后同学们经常来看望我,打电话发微信与我联系。这是我非常感激的。杨大有后来当了兰州的一所中学校长,凡有事经过上海,总不忘记来看我。

2006年11月12日从西安交大调到上海交大工作的何津云同学请初三甲的老同学在交大聚会,也邀请我一起参加。之后我去了美国.

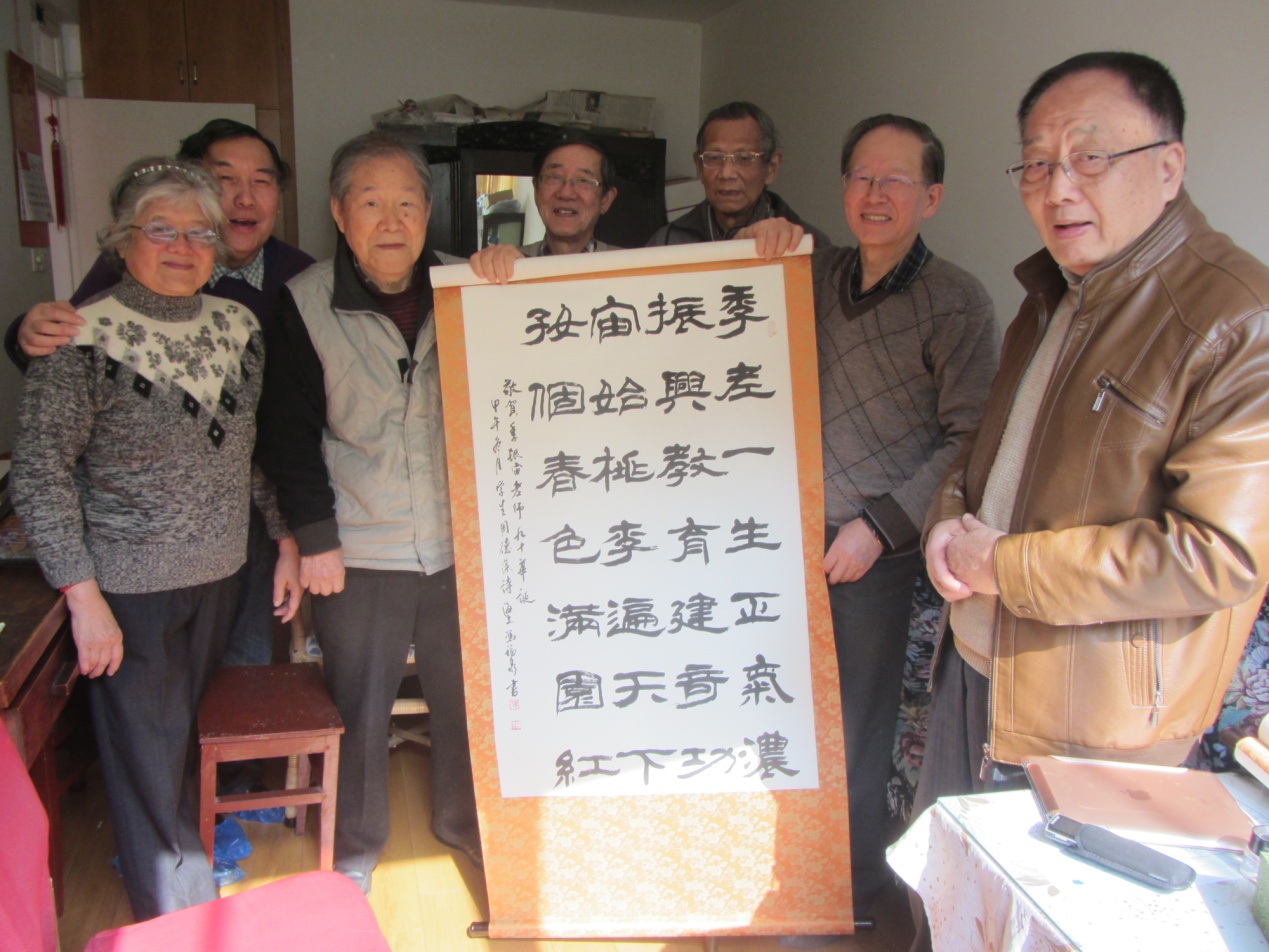

自我2007年从美国回来以后,他们又组织好多次聚会与我团聚。还给我过了几次生日。2015年2月,他们祝贺我九十岁生日。厉无畏给我写了藏头诗题在王湄君画的一幅寿桃画上,周晓光专门去裱好了。另一位住在杭州的周德藻同学也写了一首诗祝贺我九十岁生日,钱龙兴请书法老师工工整整地抄写在字幅上。他们好几位同学一起送到我家里,挂在我房间的墙上,使我非常感动。

1959年8月15日杨大有从兰州来,吴培刚从成都来,与我合影

(左起:方正、我、杨大有、辅导员吴培刚、周晓光)

2003年1月30日周晓光来看望我

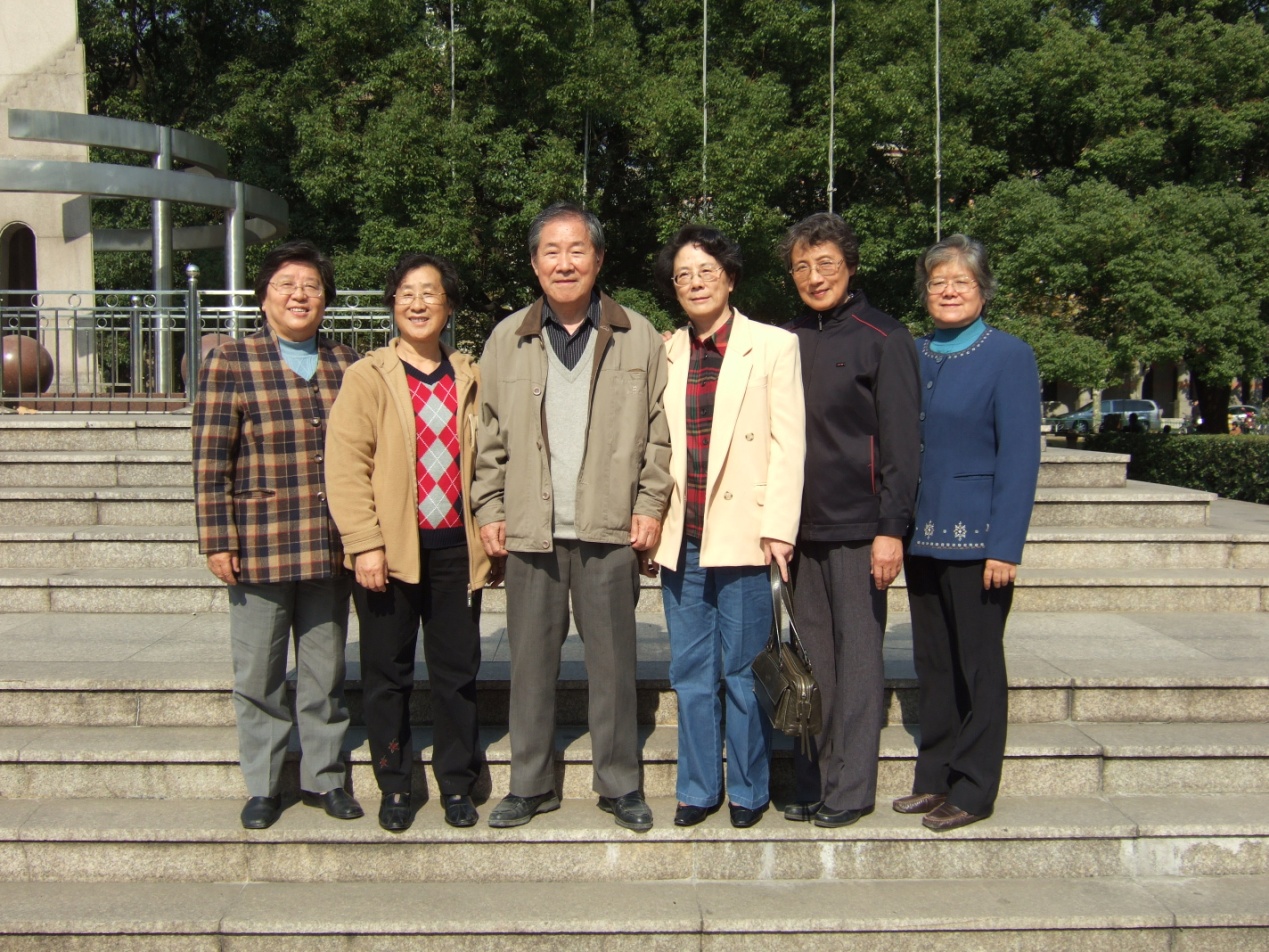

2006年11月12日56届初三甲班同学与我在交大聚会的集体合影

(左起)前排:苏则民、孟金铃、王湄君、季老师、徐美娟、吕懿范、何津云

后排:钱龙兴、杨大有、陈昌道、冯寄湘、胡在钧、方正

聚会时男同学与我的合影

聚会时女同学与我的合影

2008年3月兰州的杨大有来看望我

2012年2月14日56届初三甲班为我贺88岁米寿

(左起)前排:我和老伴、吕懿范;后排:王湄君、周晓光、陈昌道、方正

他们还赠送小礼品为我祝寿

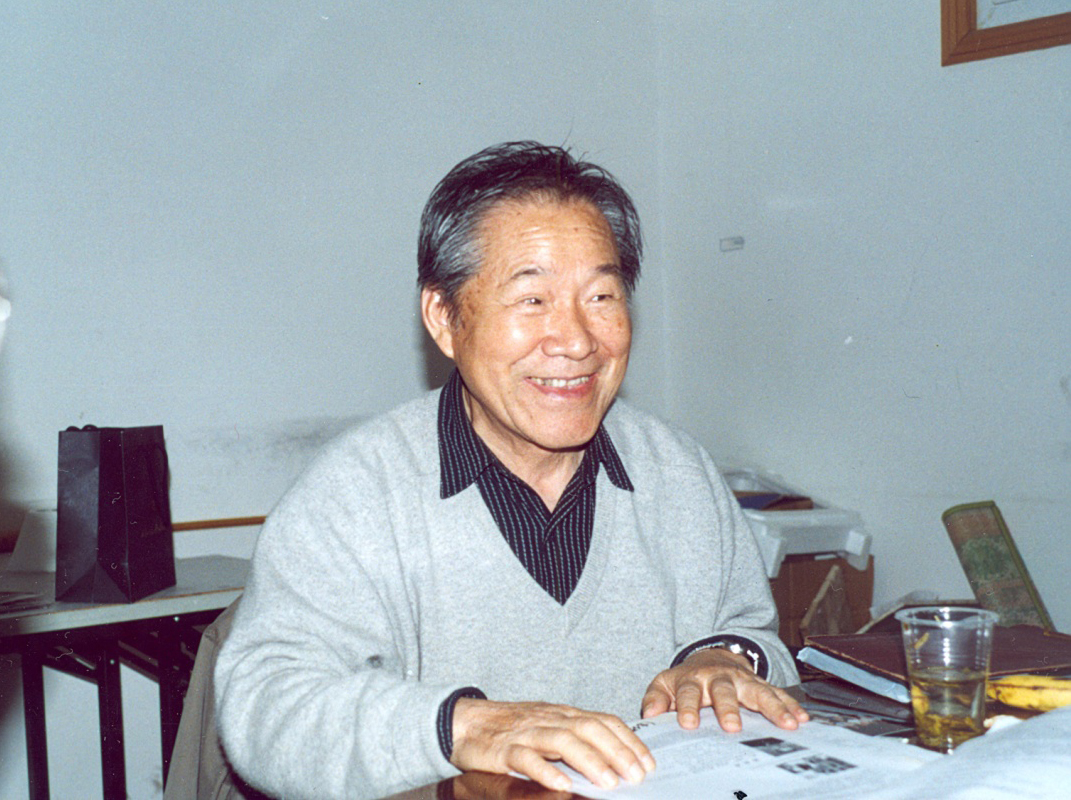

与大家交谈甚欢

我笑得乐开了花

王湄君代表大家以画作和厉无畏的题诗贺我九十大寿

左起:钱龙兴、胡在钧、我、周晓光、冯寄湘、陈昌道、王湄君

钱龙兴代表大家将在杭州的周德藻诗作和字幅敬赠季老师

左起:王湄君、胡在钧、我、周晓光、冯寄湘、钱龙兴、陈昌道

我在九十岁生日时和同学们在一起是多么地高兴

2018年“国际儿童节”王湄君代表同学给我献花

56届初三甲班老少先队员和我共庆2018年“国际儿童节”

(左起)后排:方正、钱龙兴、周晓光、姚庆国、陈昌道;

前排:王湄君、我和夫人、何津云、吕懿范、邓忠民

今年春节前,校友会的唐家乐同学在方正的陪同下来到我家,说要录一段视频放在校友会网站上。要我谈谈在光华附中和一附中的情况。他们怕事先告诉我,我会紧张得睡不好觉,所以临时通知我。我也就说到哪里是哪里。方正称赞我思路清晰,说得有条有理。他们回去以后,唐老师就在2019年1月11日华东师大一附中校友网站上,刊发了《一附中“元老级”教师季振宙的新年寄语(视频)》。而方正则开始了整理录音,其中有关59届初三甲班的部分由夏铿整理。将录音变成文字,这就是本文的由来。

校友会网站上的视频引起了许多校友的兴趣。56届初三甲的学生们决定在年初五校友返校日(2019年2月9日)那天集体向我视频拜年。我按照他们的要求,上午10点钟守候在电脑旁,打开摄像头。上海这边,老班长陈昌道接通了远在大洋彼岸的美国耶鲁大学吴肖龄、兰州的杨大有;又陆续点开了分散在上海各自家里的方正、周晓光、王湄君、姚庆国。屏幕上一下子出现了8个头像。——真是远在天边,近在眼前。

别开生面的三地跨洋视频拜年(屏幕摄影)

依次为:周晓光、姚庆国、吴肖龄(美国)、陈昌道、我、

方正、杨大有(兰州)、王湄君

远在美国的吴肖龄第一次通过视频与我面对面说:“季老师,我是吴肖龄。祝您新年快乐!我在校友会网站上看到了您的新年寄语。您精神抖擞,记忆清晰,我非常高兴!祝福您健康长寿!”

身在武汉的杨渝珍原来也要参加向季老师视频拜年,因为老伴突发身体不适在医院需要照顾,所以委托老班长陈昌道代读她的贺信:

“尊敬的季老师:你好,我是杨渝珍,56届初三甲一个很普通的女生,但是60多年来您一直是我心目中的英雄。我永远不会忘记,1956年您带我们班到苏州天平山春游,期间休息时,您宣布了我被接受为共青团员的消息,我十分激动,至今不能忘怀,这是我初中生涯最美的记忆。您是塑造我们灵魂的工程师,培养我们成为一个‘站着’的人。再次谢谢您!远在武汉的我再一次祝您健康长寿!好人一生平安!”

上海的王湄君说:“我发现我们初三甲班人才不少,在各个领域都做出了杰出的贡献,这与季老师的关系真的很密切,没有他的教导,哪有我们的今天,他是英雄啊!我祝老师新年快乐,天天开心,健健康康,平平安安,顺顺利利!不久我们再快乐相聚!”

老班长陈昌道代表大家说:“祝季老师诸事如意!猪年吉祥!健康长寿!福如东海,寿比南山!”

我听了,高兴地对大家说:“同学们新年好!今天有机会在网上与上海的方正、陈昌道、王湄君、周晓光、姚庆国,还有美国的吴肖龄、兰州的杨大有、武汉的杨渝珍共贺新春,真是令人万分兴奋、感动!这种现代化的贺年方式令人难忘!谢谢大家的节日祝福!我祝大家新年快乐,猪年大吉,健康长寿,万事如意!

“我只在你们初三时教了一年,对你们成长过程中谈不上能有多少帮助,而相隔半个世纪,我从美国回来后,你们好多次邀我聚会,还给我做生日,对我关怀备至!这种深厚的师生情谊,实在令人感动、难忘!谢谢你们!”

半个小时的跨洋视频拜年结束了,但大家兴奋的心情却久久不能平静。浓浓的师生情、同学情在地球的两头,在祖国的四面八方荡漾着,荡漾着……。

我要谢谢方正组织这样一次令我非常感动、难忘的贺年活动!

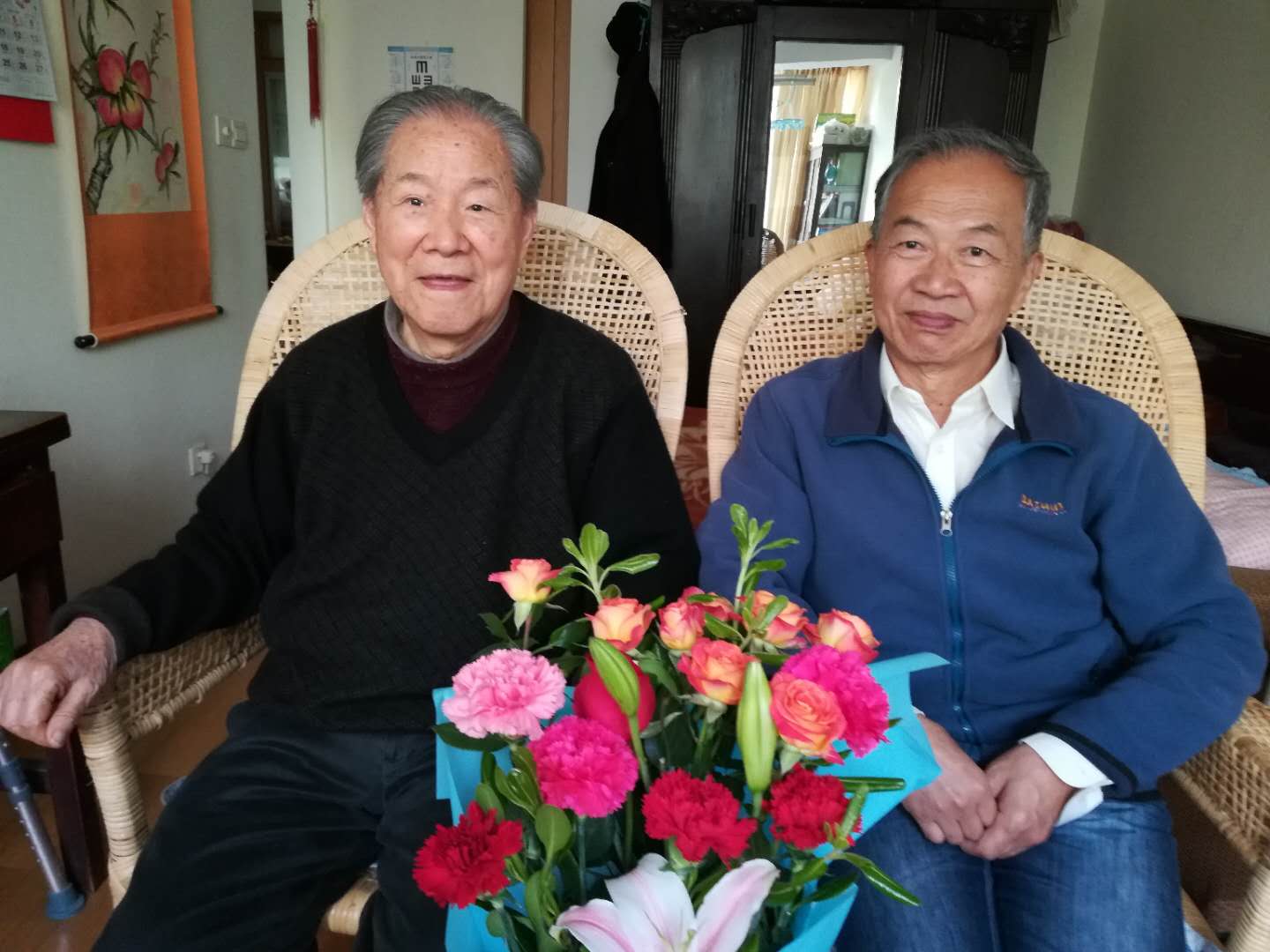

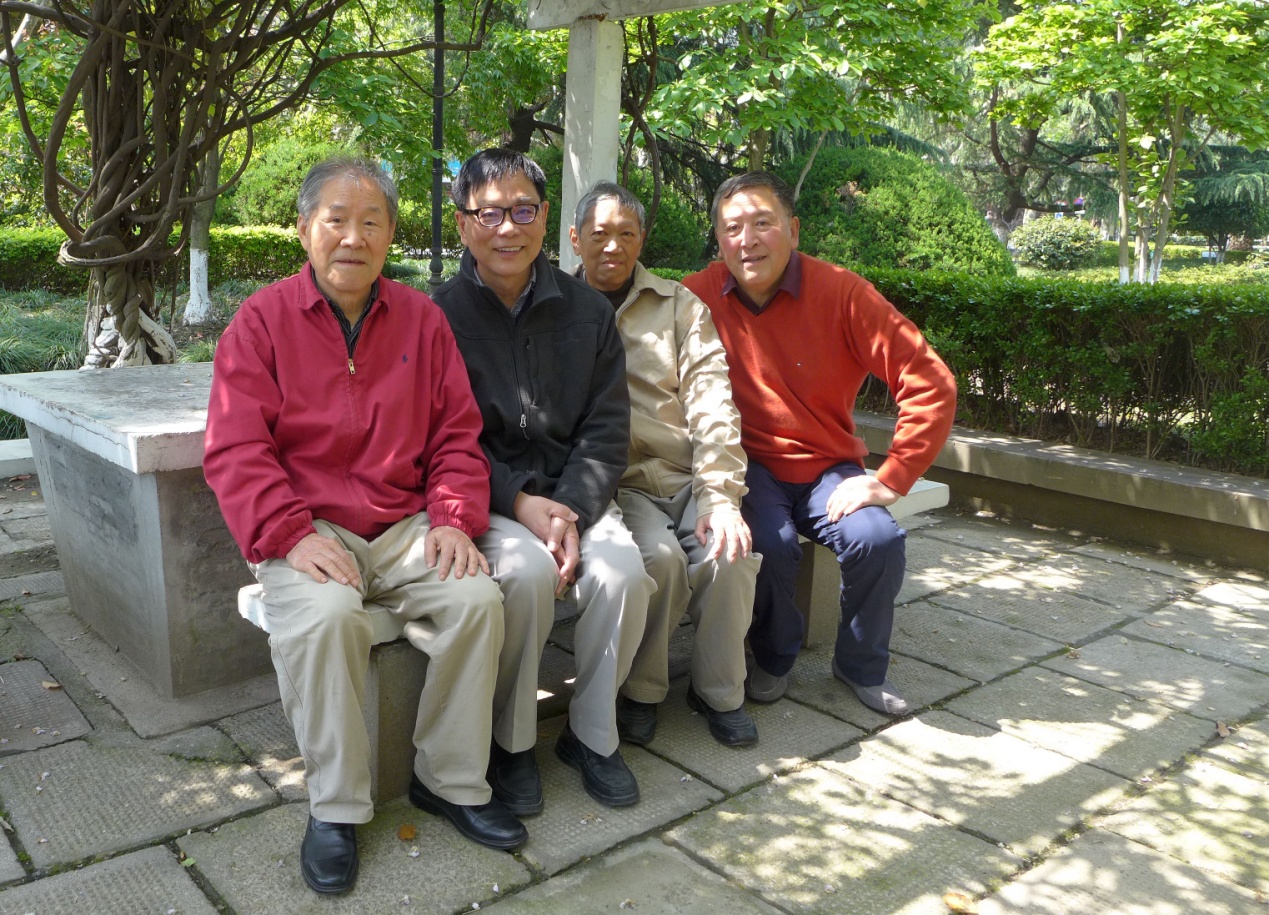

今年清明节后,杨大有赶到上海,与方正一起来看望我。杨大有还特地赠送我一束鲜花,我们说说笑笑,也拍了不少照片。

兰州的杨大有(右一)来沪看望我并赠鲜花表示敬意

我在电脑上看微信

(四)56级初一甲班(即59届初三甲)

1956届这个初三甲班毕业后,我教了一个1956年入学的初一甲班(即后来的59届初三甲)。他们一进来我一看,啊,都是十岁、十一岁的小年龄。我觉得很好,特别有趣。我当时还没结婚,我是把他们当弟弟妹妹来看待的。他们天真活泼,非常可爱,当然也有调皮的,但都很聪明。这个班级我只教了一年。由于学校领导要我对初一年级把关,于是我带这个班一年后又接手下一个初一班级了。我是很舍不得离开这个班级的。五十年以后,这个班级的同学都与我联系上了。

2007年我从美国回来发现自己头脑里生了一肿瘤。这个班的同学们知道了以后,对我非常关心。夏铿同学知道后就告诉在长征医院工作的邵福源同学。邵福源是长征医院神经内科主任教授。虽然他与我五十多年没见过面了,但一听到我的消息就立马赶到我家里来给我做检查。医院要我再做一次加强核磁共振检查以进一步确诊,我当时有点不大想去做这个检查。邵福源建议我要去做这个检查。结果我做了检查后,邵福源把片子拿去到长征医院跟放射影像科、脑外科等专家一起进行会诊。会诊下来确诊是长了一个肿瘤。邵福源联系好有伽玛刀的空军455医院,夏铿代表我家属办了住院手续,邵福源与手术医生一起进行了我手术前的定位,我很快就住了进去。12月7日与11日顺利地做了两次伽玛刀手术。两次手术邵福源都亲自到场。在16日出院前邵福源又到医院来关心我术后恢复的情况。由于发现得早又及时手术,恢复得很快很好。我能够活到现在,要感谢邵福源同学、夏铿同学。他们是我的救命恩人。当同学们知道我住院做手术这个事情后都非常关心我。同学们在网上说今年最重要的事情就是季老师的病。12月9日严小华、夏铿、秦美珍代表班级到医院来看我。12月21日荘震武、欧阳丽云、俞莉莉代表班级到家里来看我。我的病就这样好了。在我的病治愈后,这个班级每年都给我举行聚会,给我过了好几次生日。

59届初三甲班同学为我(前左五)康复暨贺84岁生日

(左起)夏铿、我和邵福源在生日蛋糕前

啊呀,我太感动了。想想做一个教师真是幸福啊!你们想想,我教他们的时候,他们才只有十岁十一岁啊。五十年不见了,他们不但还记得我,还这样热情地关怀我。这真是不简单。这个班级有三十几个同学在微信群里相互联系关心。这个班级我教了一年后学校叫我初一把关,换班级,我心里是十分舍不得的。可得服从组织安排啊,这可是那时的传统。

这个班还有一件值得回忆的事情。我和当时的中队辅导员孟金铃一起,启发同学们收集废铜烂铁,两个多月后,把卖掉废铜烂铁的钱集中起来,买了两棵松树,中队为此举行了隆重的仪式,开展了一次热爱学校、美化校园的主题教育活动。六十多年来此树在中州路老校区已长大成材,这个班的学生也都已成为祖国各条战线的出色人才!

我们班用收集废铜烂铁换来的两棵松树依旧矗立在中州路校区

2009年4月10日三位半个世纪未曾会面的同学来看望我

(左起)前排:卢慧芝(郑州)、我、束景瑔(澳门)、吴子贞。

后排:李宏为(美国)、夏铿

2014年4月23日,31位“70后”同学与90岁的我集体过生日

同学代表夏铿与我同切生日蛋糕

我、严小华、姚迺安、夏铿在东华大学校园

2016年2月14日在我家里分享我的生日蛋糕

2016年2月14日男同学与我合影

左起:何丰来、夏铿、严小华、季老师、俞圣琮、沈酉生

女同学与我的合影

左起:毛秀琴、俞莉莉、季老师、张 砥、胡友蓓

(五)57级初一甲班(即60届初三甲)

接着我接了1957年入学的初一甲班(1960届)。也就是陈凯先同学的那个班级。这个班也是小年龄。他们同我的感情也是非常地好。与他们也聚过好多次。陈凯先多次与我通电话关心我。

由于自1957年下半年开始,学校开展“反右整风”运动,占用了教师的大部分工作时间和精力,所以我现在回忆不出多少这个班级的具体故事。只记得曾经组织过“爱国周”、“纪律周”、“爱清洁周”等主题周活动,召开过主题班会。这一年的班主任工作也设有像历届那样有特色。

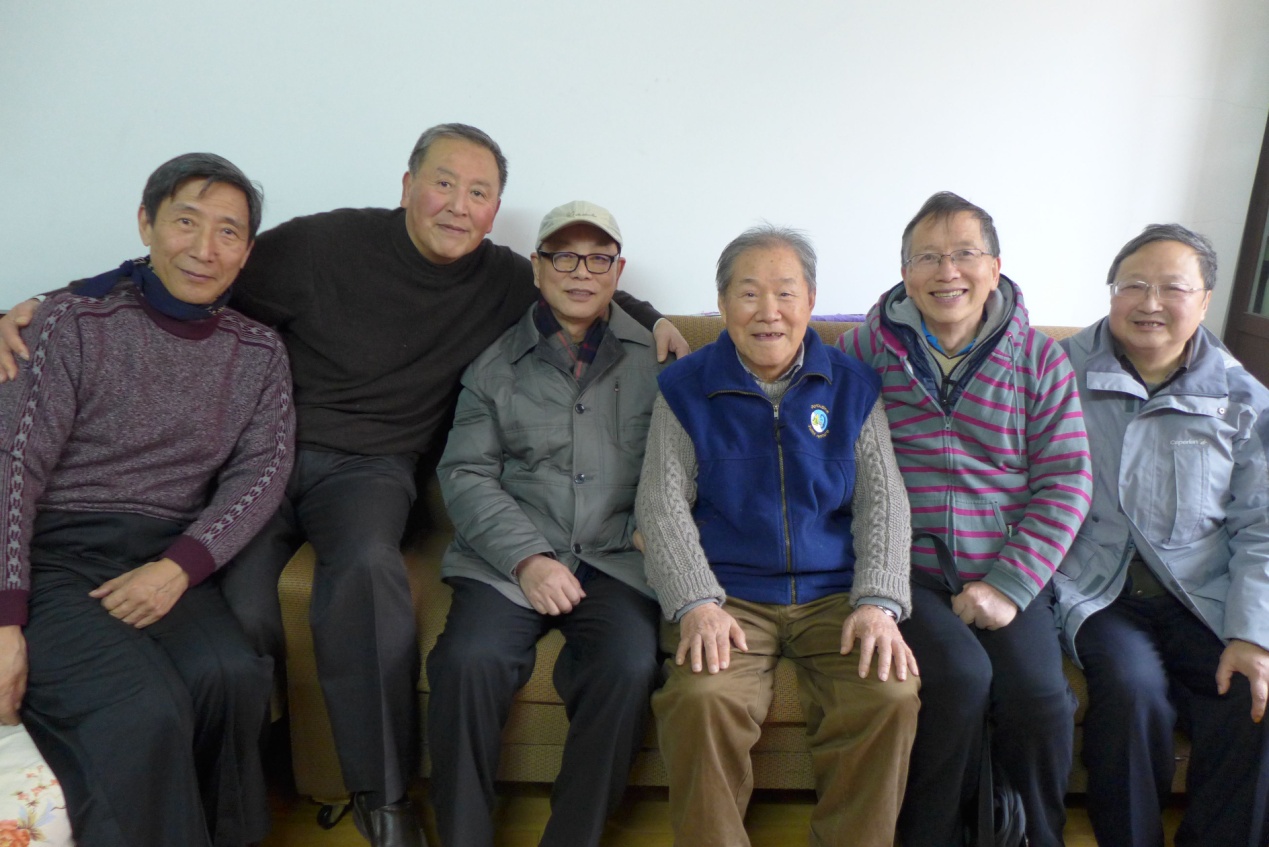

60届初三甲班毕业五十周年纪念活动时师生在母校合影

(左起)前排:林炳英老师、李永圻老师、周津晶老师、陆善涛校长、我、中队辅导员方正;第二排:单金元、诸雨民、和雪雯、黄 筑、王世齐、王为平、徐云珠、杨静霞、史美玲;第三排:李玮、刘月清、施菊英、马饮川、吴春梅、马广秀、彭恩明、孙建翔;第四排:徐立胜、干明赞、姜友谷、丘胜利、陈凯先、许虎强、陈志惇、王圣培

叶千林(左一)林炳英(左二)陈凯先(右一)看望我(右二)

(六)

一附中的十年在我心里留下了不可磨灭的印象。我归纳出几点:

一附中毕业的学生都有丰富的感情:对老师有深厚的感情;同学之间有深厚的感情。我以上提到的几个班级,他们都建有微信群。时隔五六十年,大家都还能团结一致。作为班主任,我对我教的每一个班都有要求:爱祖国、爱学校、爱老师、爱同学。我要把我的班级形成一个互相团结友爱的集体。我回顾上面所列举的班级一个个都是这样的集体。都体现出热爱学校、热爱老师、热爱同学,很重要的是他们都是热爱祖国的人才。很多去外地工作的同学都不言艰苦。他们回想起自己取得的成就时都把其归功于自己在一附中受到的教育。我作为在一附中教过他们的一个教师,内心感到十分的欣慰。

我只是一个教初中的教师,我过去总以为教初中的教师是非常普通的。现在看来,当一个初中教师,能够把学生培养好,让这些学生在祖国的各个建设岗位上积极地发挥着作用,这就是我的成绩。

我要感谢中国共产党,感谢一附中对我的培养。因为原来我不是做教师的。我过去学的是工商管理。我到光华附中,开始是做学生工作的。后来学校培养我当教师。我不是师范大学科班出来的,而是在“边教边学”中成长起来的。因此在我的脑子里,一附中也是我的母校。

我刚到光华附中时,对教学一窍不通。让我教语文,我又没有学过语文专业。虽然我的父亲在世时是太仓中学国文教师,他的学问非常渊博,但他过世早,没有教我多少。我在一附中遇到了非常好的语文老师——顾荩丞老教师,我非常感谢顾荩丞老教师!是他手把手地教我上语文课的。顾老师上一节课,我跟着学一节课。上课前顾老师带我一道备课,他上一节课我就去听一节课,然后我上课的时候,他在下面听我的课。就这样,一天天地培养我、带教我。真是呕心沥血!我慢慢地也就“滥竽充数”地当上了语文教师。

当班主任,那是更难了。我没有看到过怎么做班主任,我也没有学过教育学。当时正好学苏联,学凯洛夫教育学,我就自学了。我通过自学-实践,这样子当班主任的。

所以说,我既是一附中的教师,也是一附中的学生。我是边教边学。我在学生面前也不避讳我这样的经历。我不怕难为情,我跟学生老老实实地讲,我是边教边学,我是滥竽充数的。学生也理解我。我并不感到这不光彩。因为时代在变化,在前进,总要不断学习,不断跟上。我有机会当教师了,就从这个职业上来学习和充实自己。

我是和我的学生们一起成长的。我要感谢一附中,感谢学校的领导和同事们,感谢我的学生们!你们给了我温暖,给了我力量,给了我一个学习工作的平台,给了我满满的幸福。我将永远铭记在心!

本文中的插图,除了我自己留存的,更多是同学拍摄或保存的,在这里特向提供这些图片的同学:陆广祥、卞咏梅、吴国英、唐炤藩、杨大有、方正、王湄君、陈昌道、夏铿等致以衷心感谢!

一附中校友会网站为我的这篇回忆稿提供的摄像录音,特别是夏铿、方正两位同学根据录音整理成文,付出了许多精力,我在这里也表示衷心感谢!

———2019年11月24日第19稿

本站注:此稿系原载第12期《校友通讯》第四版“最难忘我在一附中工作的十年”,这次刊载在内容和形式上有较大增补。