【纪念59届高三年级毕业六十周年】在实践中学习、在风浪中成长--——记59届高中丰富多彩的课余生活(59届高三丙班 杨渝珍)

2019/12/25

【纪念59届高三年级毕业六十周年】

在实践中学习、在风浪中成长

——记59届高中丰富多彩的课余生活

59届高三丙班 杨渝珍

《我们的生活充满阳光》

在举国欢庆共和国70华诞之时,也迎来了我们高中毕业60周年。当我们已是近80岁古稀老人时,更不会忘记人生最美好的筑梦时代就孕育在中州路一隅的附中校园里。

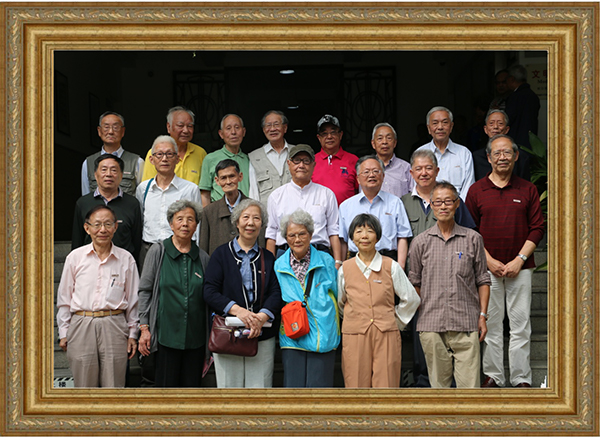

师生合拍毕业照(我在三排左三)

一提起母校,同学们的溢美之言不绝于耳:教学卓越、师生之谊、同学友爱、精彩校园……,的确如此。而我今天要从另外一个角度来回忆高中生活对我们一生的影响。

由于我们59级高中学习期间,正值大跃进的高潮,校园生活必然打上那个时代的烙印并投射到我们的成长历程中。尽管现在我们已经重新认识了那个年代,但是挫折和教训又何尝不能使我们离真理更近一些,并由此获得一笔不可复制的精神财富呢?校园不是象牙塔,学生不是温室的花朵,必须经风雨见世面,才能使我们对国家、对社会的责任感由抽象转化为具象,成为今后前进的参照物。

换句话说,大跃进年代我们的高中生活中那些丰富而又接地气的社会活动,还是潜移默化地影响了我们的思想。举一个例子,我们参与了1958年“全民打麻雀”运动。当上面的任务下达后,同学们立即动员起来。在一个星期天的早晨八点整,每人都从家里带来工具

——木棒、脸盆或铜锣。分组集合后,到达火车站附近的指定地点,有的站在房顶,有的趴在树上,占领制高点。任务并不难,只要看见有麻雀从天上飞来,立即敲响脸盆和锣鼓,摇旗呐喊把麻雀哄走,不让它停留在任何地方休息,直到筋疲力尽从空中跌落下来成为“哄雀者”手中的战利品。全上海统一指挥,协同作战,还有骑摩托车驱赶的、有放枪射击的……市民们那个热乎劲儿实属罕见。中午时分活动结束,同学们都还意犹未尽、不想离开“战场”。第二天,战果统计见诸于《解放日报》并配以照片,一串串的麻雀命丧黄泉,围剿麻雀的“人民战争”大获全胜。不幸的是半年之后大自然的惩罚来临,庄稼虫害严重,粮食减产,因为再也没有麻雀去吃害虫了。此时,我们终于认识到麻雀也是人类的朋友,是人与自然和谐、生态平衡的重要一环。“全民打麻雀”是一场极其荒唐和违反科学的群众运动,但是若能换个角度思考,它难道不能成为反面教材?尽管是“马后炮”,但是只有亲历了这种因果关系明确的社会实践,同学们才能深刻体会到科学思考、科学决策对社会健康发展的重要性,这不也是另一类的学习和收获吗?

高三毕业前我班女同学在校园合影(我在前排右四)

附中的老师们除了在课堂上传授知识,还因势利导,在社会大课堂中任我们跌、摸、滚、爬,以润物细无声的方式引导我们逐步建立科学的人生观。

这样的例子举不胜举:我们还投入了大炼钢铁的运动,学校在校园的一角造了个小高炉由专职老师进行冶炼,同学们的热情如火如荼,在课余时间去捐献、侦查和收集废铜烂铁。如此炼出的钢铁是否被统计到全国年产1800万吨钢铁的数字中不得而知,但是更重要的是从中我们能够学到什么?成长的路径有很多,你读的书、走的路、见到的世界、对自己的反思都可能会带来成长。

为了配合农业大跃进,我们也曾在周末下乡到农村与农民同吃、同住、同劳动。帮助农民深翻土地,挖出来的土沟像战壕一样,将近一米深,把底下的黄泥巴都翻出来了。吃一堑长一智,后来终于醒悟到在未经漚熟的黄泥巴上是长不出好庄稼来的!养料从哪里来?再次接受教训:没有科学的行动等同于盲动。反倒是和农民伯伯在一起座谈时,一面吃着乡下新煮的毛豆、芋艿、香糯可口;一边听着社员们忆苦思甜、朴实纯厚;与劳动人民的感情自然融洽,那场那景,温馨感人。这些热火朝天的生活场面日后也成为语文课写作文的首选题材,我的作文《无形的竞赛》反映的就是你争我夺地帮农民家挑水的场景,该文章得到老师的赞扬。受到当时热烈气氛的感染,我还写了一篇长长的作文《第一滴酒精》,详细描述了科学兴趣小组的同学们面对大跃进的形势,脑海里突然冒出做酒精的想法!根据已学的化学知识,以红薯(山芋)为原料,白手起家,收集资料,确定制备流程,煮熟、发酵、蒸馏、收集等步骤,终于得到有酒味的透明液体,喜悦之情难于形容,至于产品是混合醇还是纯酒精?谁也不再去深究它了。现在回忆起来,高中的课外活动多么丰富多彩啊!沸腾的年代、青春的活力到处是学习的源泉和创作的素材、何必再发愁写作难,下不了笔呢?社会就是大课堂!信念源于生活、放飞理想,还需要什么特别的“动员”? 这些课余活动非但没有影响我们的学习成绩,反而使我们更接地气、更了解社会、更明白自己肩负的责任和担当。

我国的教育家蔡元培曾说过;“教育者,非为己往,非为现在,而专为将来”。教学的艺术不只在于传授专业的本领,而在于激励、唤醒、鼓舞,使培养的学生真正成为一个有思想、有担当的国家栋梁之才。华东师大附中的高中学习阶段做到了这点,使我们终生受益。

我班部分同学在北京大学未名湖博雅塔下相聚(我在前排右一)

我们出生在40年代,这一代的幸运在于是“巨变中国近代历史的亲历者和见证者,人生的经历都伴随着共和国的重大转折而起伏跌宕”。回顾一生,我们经历了49年解放、58年大跃进、66年文化大革命、76年粉碎四人帮、78年改革开发……,囊括了从中国人民站起来、富起来、到强起来的每一个历史关头。虽然其中的我们也曾惊讶和期盼过、奋斗和迷惑过、各种心情五味杂陈,但是在附中学习时所奠定的思想基础,教会了我们在游泳中学游泳,在风浪中前行的道理,学会了在面对困难时保持冷静的品格。风浪中我们涨见识,起伏中我们更坚定,六十年的风雨颠簸使我们深刻体会到:母校啊!您就是我们这辈子成长的摇篮,成才的指路明灯!再次感谢您,我的师大附中!

(附:纪念毕业60周年的几张活动照片)

我(前左三)从武汉赶来参加活动,与班级同学再次会聚中州路

陆磐良校长(左)接受我捐赠给母校的画作《硕果累累》

纪念活动前我(前左三)与丙班、丁班同学游览南汇嘴观海公园

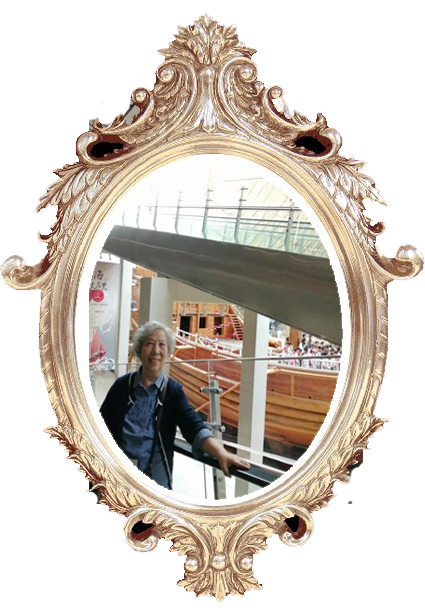

纪念活动前我和同学一起参观中国航海博物馆

纪念活动时我们56届初三甲班的同学也来了个63年后的合影

(左起)前排:钱龙兴、杨渝珍、吕懿范、王湄君、方正

后排:周晓光、冯寄湘、姚庆国、何维隽