生命之钥——药物学家陈凯先院士少年成长记(二)

2024/8/27

生命之钥

——药物学家陈凯先院士少年成长记(二)

作者 任哥舒

《我们的芳华》

二、肩并肩的伙伴们

1955年考入华东师大附中的同学马饮川,比陈凯先他们高两届,他因为生病而停学了一段时间,后来转到陈凯先他们班级就读,和凯凯成了同桌,两个少年肩并着肩。面对比他小两岁的这些同学们,小马同学不由得感到孤单,就像一只落群的孤雁,不知在这里该怎么相处。

面对陌生同学的出现,凯凯满含热情的微笑跟他打招呼。刚进这个班级时给小马同学留下很深印象的一件事是:他们全班登车外出活动,他几乎是最后上车,可这时凯凯已经帮他留了座位,对他喊:“赶快来这里坐吧。”小马对凯凯的第一印象就是——这个同学懂得关心人,是一个值得交往的人。

这一对同桌年龄不一样,身高不一样,爱好也不一样,却逐渐有了相投的志趣。马饮川擅长美术,写的“空心字”尤其让凯凯羡慕。他们课上头挤在一起,望着前边黑板上方的标语“我为人人,人人为我”,一个在课本空白处流利地将这行标语用美术“空心字”写下来,一个饶有兴趣地仔细看,他们真有点忘乎所以了,把身边的一切都忘在了他们的世界之外。突然,陈凯先发现正讲着课的数学老师就站在他们身边,赶紧用胳膊推推同桌,同桌这才醒悟过来,尴尬地看着老师。老师只是拍拍他手里的教科书,让他们认真听课,就走开了。哈,虚惊一场,他们相视而笑,做个鬼脸。

马饮川(右)向作者回忆与凯凯共度过的那些春夏秋冬

在同桌的时光里,有紧张的学习上课,也有好玩轻松的课余生活,两人成了好朋友。凯凯虽然是个“弟弟”,但是他在数理化的方面给了“哥哥”马饮川不少帮助,而“哥哥”也给了“弟弟”凯凯许多美术技巧的指点。

凯凯也爱调皮。他有时候会突然伸出一个指头给同桌看,“咦,你说,我的手指头怎么肿起来了?”原来他用钢笔套套在手指上,勒出一个印痕,指尖就变得“肿大”了。还有,他也会起绰号。小马体弱多病,体育课和其他的一些外出活动都不参加,凯凯就打趣叫他“马老头”,让小马哭笑不得。但是想想自己走路慢吞吞的,许多活动都参加不了,所以他得了这个绰号也不生气。他心里知道凯凯是为他好,希望他能够焕发出朝气蓬勃的精神状态。

他们在一起还爱说前一天晚上的梦。有一次,凯凯突然说:“我做了一个梦。”小马马上问:“什么梦?”“嘻嘻,我梦到你变得越来越老了。”这更让同桌哭笑不得。不过他和凯凯交往得更好了,因为大家开开玩笑,无话不说,了解多了,友谊不断增进。

陈凯先常把写同学们出去搞活动的作文给小马看,让他也知道班上有些什么有趣的活动和开心的事情。小马看了,开始跃跃欲试,渐渐摆脱了暮气沉沉的状态,也投入到了班级的活动中。

学校里各种兴趣小组像百花园里的朵朵鲜花般盛开。陈凯先兴致勃勃地参加了美术、民乐、木偶表演、航模制作、物理等多种兴趣小组,培养了自己广泛的兴趣爱好,在那里增长了才干,促进了学业,打开了眼界。这一对同桌都能找到并健康地发展自己的兴趣爱好,每天的学习生活过得都很有意义。

陈凯先和马饮川这一对同桌的相互友爱、相互帮助是整个班级同学关系的一个缩影。比如,“大姐”一般的女生马广秀特别会关心人,有一次马饮川突然呕吐不舒服,被送进医务室,马广秀一直陪护着,放学后又帮他拿起了书包,往肩上一搭,双肩担着两个书包,笑嚷:“走了,回家了!”马饮川跟她一起安康地走出了校门。

科学的原理是客观存在的,大自然的规律是不可改变的,而我们的情怀是可以培养的,是可以不断地变得高尚、健全起来的。凯凯的情感细腻充沛,这不仅因他自身原本起点较高的情商,更因来自于母校的培养。我在这些采访的日子里,深深地感到,来自那些老师、辅导员的激励,来自同学的影响,和母校的哺育,让凯凯有了一个富足的情怀。

当年的“大姐”马广秀(左)陪同作者赴林炳英老师(中)家采访,

班主任林炳英老师现在已近90岁,我们去她家采访的时候,她把我们从房门口一直迎进屋里,对所有的人都绽开着真诚的笑容,开心地讲述当年和学生们在一起时的往事,有着动人、温柔的情怀,依然葆有当年班主任、大队辅导员姐姐的活泼样。我们走的时候,林老师坚持要送我们到房门外。师大附中的老师,就是这样的一位位令人感动、难忘的老师。在这样的氛围中成长起来的学子,自然有情有义。同桌小马还记得凯凯的一件事:凯凯的姐姐因为患了“肾病”,眼看着消瘦衰弱下去,最后病逝,让凯凯非常悲伤,上课也泪水汪汪的,哽噎地说:“现在医药这么发达了,竟然还治不好我姐姐的病!”他写了一篇怀念姐姐的作文,对姐姐的深厚亲情让小马读后非常感动。平时批阅学生作文很严格、给分数时非常“吝啬”的老师给了凯凯这篇作文“5分”的满分。

凯凯在班里是中队宣传委员,要负责出墙报、黑板报等,让同学们可以在自己的园地相互交流。小马是美术高手,理所当然受到了凯凯的邀请,他积极认真地完成工作,不久就成了美术负责人。他俩通过出墙报成了关系更亲密的好搭档,友谊的纽带越来越紧密。陈凯先感谢马饮川的奉献,马饮川也感谢凯凯经常提供稿件的配合。渐渐地,原本在班上处于“边缘化”的小马成了班级里的活跃人物,哈,甚至谁的稿子这期上、谁的稿子下一期放,都由他来决定,他可是一个操着“生杀大权”的重要人物哦!小马从凯凯同学这里获得了蓬勃的少年朝气,渐渐地融入班级集体,在同学中间获得许多赞誉和友谊。

与凯凯在同一张课桌前肩并肩学习而度过的那些春夏秋冬里,小马由“马老头”变成了心灵手巧、能担大任的墙报负责人。凯凯赞扬他道:“你有一个美术家的头脑,将来一定会成为画家。”同桌小马由衷地说:“你那么聪明,有一个数学家的头脑,将来一定会成为科学家。”

在同学中间,有努力学习的,当然也有玩心重的。有的同学下课了就觉得是打扑克的好时光,在教室里闹闹嚷嚷,不抓紧温习功课;或者有的同学家务劳动繁重,十分辛苦,也会影响到学业。凯凯对“决不让一个小伙伴掉队”的口号记得牢牢的,课间同学们做作业时一有疑难,他就会很热心地站出来作一些解答,往往被大家围住,他在中间大声地讲解题目,一些同学还朝他嚷:“凯凯讲慢点,讲慢点……”就这样,大家手记脑思,都把功课抓上来了。他们有时候还会到同学家里开展“学习小组”的活动。诸雨民家里比较宽敞,还有一张八仙桌,于是他家里经常“八仙”围坐,复习讨论,互帮互助。这样的情景多暖心。

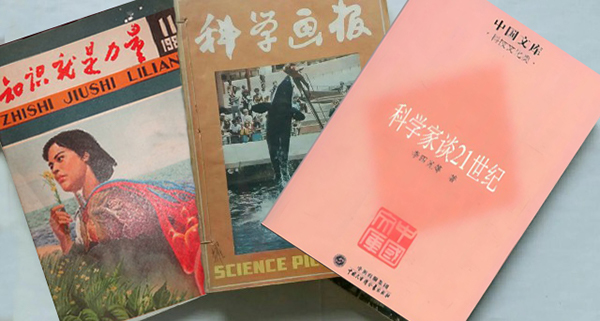

在班上陈凯先虽然年龄小一些,但是他给同学们的影响大。因为他对新生事物特别敏感,说起新鲜事物特别带劲。他还介绍大家看他喜欢的科普杂志《知识就是力量》《科学画报》和有趣生动的图书《科学家谈21世纪》,让大家都打开了眼界,立下了远大的志愿。

三、心中的殿堂

数学老师常布置两种回家作业,一种是常规的、必须完成的,另外一种是难题,老师会附加一句话:“这可做可不做。”回到家里, 陈凯先很快就能把常规的作业做完,难题可就要一直做到很晚。“可做可不做”,有这样一句话,只要不想再坚持,觉得很累了,一天下来想放松一下的学生,那就不一定去做了;或者做一阵看看,做不出也就随手一推,不再为此烦恼。可是陈凯先就一直要做下去,直到做出为止。

有时候,“难题”确实太难了,他晚饭前做不出,晚饭后也没能做出。一直到睡觉前,还有一个关键步骤解不开。爸爸十分喜爱儿子钻研功课的劲头,不过他也心疼儿子,催促说:“什么时候了?你还不睡觉吗?明天还要上学呢!”“好,我马上,马上……”但是这个“马上,马上”又会延续好久。直到夜里十一、二点钟,他终于解开难题,在睡觉之前完成了属于“当天”的使命。这时家里的人都已经睡着了,找不到谁来和他共庆胜利。当然,他一个人也是能够享受这快乐的,他哼着歌,洗脚、刷牙、洗脸,然后脱衣上床睡觉,这一天多么完美。

第二天早上起来,他还是那么开心,整理好书包,吃了早饭去上学。到了学校,早晨的太阳照进教室,十分明亮,陈凯先拿出作业簿,看到自己解开的“难题”,愉悦的心情荡漾在心头。

老师在课上希冀地问大家:“谁做出了昨天的难题?”陈凯先举起了手,说:“我做好了。”老师请他到黑板上演算题目。他起身,迈着轻快的步子来到黑板前,演算出了这道难题的答案。老师抚着他的肩头,高兴地说:“好啊!”每次能这样受到老师的表扬,这是多么大的快乐呀!他求学生涯中每解开一道难题,就会得到一份快乐的收获。对一个少年学子来说,这样的快乐可谓莫大的荣耀。

陈凯先回忆起在华东师大附中接触到物理、化学、生物等学科的各种实验室和优越完善的教学设施,令他眼界大开,满满的新鲜感和好奇心。他说:“记得老师把大家带到生物实验室,每人桌上放着一个四方形的搪瓷盘,盘底铺了一层约2公分厚的石蜡,还有一把手术刀、一把剪刀和一盒大头针。我把蚯蚓用大头针钉在蜡盘上固定起来,用手术刀把蚯蚓剖开,观察腔肠动物的器官构造;有时还在显微镜下观察洋葱的细胞结构、草履虫的形态等等,老师要我们用铅笔把它们画下来,作为实验的报告。这样的科学实验训练培养了我们的观察能力和动手能力,对我后来走上科研道路有很大的帮助。”

学校团委陈步君书记是同学们的带头人,他以自己的热情,带领着同学们热心社会公益、积极参与国家的建设使命。这在陈凯先他们心中播下了积极报效社会、热爱祖国的种子。在国家三年自然灾害期间,他们推着板车到处寻觅被人丢弃的菜皮等,送往饲养场给猪做饲料。他们一忙就忙到半夜。这引起了家长和学校领导的注意,劝说他们要注意休息。这些孩子热心奉献的精神让大人们很感动。至今说起来,当年的小伙伴们还都很自豪。是啊,在人生道路上,碰到过许多大风大浪般的曲折和坎坷,有了这一份从小打下的朴实的人生信念的基础,锤炼过的努力奋斗的精神,就能有更强的力量去克服困难。奉献自己,报效祖国,成了陈凯先他们这一代人共同的志愿。

季振宙(左)、李永圻两位老师先后接任凯凯的初中班主任

那时,华东师大附中有热情亲切的林(炳英)老师、季(振宙)老师、李(永圻)老师这样的班主任,有目光远大的陆(善涛)校长这样的学校当家人,有团委陈(步君)书记这样积极昂扬的年轻学子们的好朋友,有成绩优异、全面发展、奋发向上能成为学习榜样的方正辅导员,有各科令人尊敬的授课老师,以及整个学校蒸蒸日上、要求学生德智体美劳全面发展的气氛,广大同学在这样的气氛中踊跃参与各项活动,努力学习,使校园成为了令人自豪的热土。

4

4

陆善涛(左)和徐正贞校长是一附中的好当家人

到了高中,随着能力的增长,陈凯先担任了班长,和团支部书记马洪年等人成了班级的骨干。肩上的担子更重了。他们在一起时,或者商量班级的活动和工作,或者像大人一样思索着社会的发展和人生的前程。后来各奔一方,但始终保持着联系。在几十年的岁月中,他们依靠自己坚韧不拔的毅力,为国家、为自己的人生添上了浓墨重彩的一笔又一笔。

团委陈书记和学校的领导们在激励同学们努力学习、积极奋进等方面做了许多工作。例如,树立了多位能让同学们学习的“标兵”。有一位“标兵”同学的一个小故事让陈凯先一直不忘。这位同学在学习某个定理时,书上出现“显而易见”的字样,可是这位同学看了半天也不明白这里能够“显而易见”,得不出这个结论。他苦苦钻研许久,最后终于找出这中间的奥妙,让书上的“显而易见”成为他自己的“显而易见”。这个小故事给陈凯先很大的影响,让他在突破难题方面有了楷模。

一次作文课上,老师抬手“嗒嗒嗒嗒”在黑板上写下四个刚劲的大字作为作文题目:我的理想。

陈凯先立刻激动地挥笔写起来。他的理想是研究原子能,为人类利用核能而贡献力量。

当时,党中央发出了“向科学进军”的口号,让这些年轻学子无比振奋。对原子能的热情是当时涌动的浪潮,大家为祖国的强盛而欢呼,也对引领世界潮流的科学创造力给予热情的关注,表达了迫切地想要投身进去的期盼。即使是普通的人,在这样的时代潮流中也不再普通,而是跟整个时代共命运。物理学科,成了这个时代的“宠儿”,从闻名于世的大科学家牛顿、爱因斯坦等,到我国的著名科学家钱学森、邓稼先等两弹元勋,那都是“物理家族”的荣耀啊!

凯凯被科普杂志所描述的那些科学前景迷住了

两本科学杂志《知识就是力量》、《科学画报》都给了凯先热爱科学的引领,他成了这两本刊物的“追星族”。还有一本《科学家谈21世纪》的图书,更让他读得津津有味,爱不释手,他完全被书里描述的那些科学前景迷住了。

张正大老师的物理课深受陈凯先喜爱

班上的物理课张(正大)老师让陈凯先十分喜爱,张老师讲课严谨清晰,要言不烦,十分吸引人,所以凯先的物理课成绩非常好。张老师在课上问同学:温度是什么?一个个同学站起来都照着课本说,“是物体的冷热程度”,张老师并不满意,最后点名陈凯先,凯凯站起来回答说:“温度是物体分子运动平均动能的宏观表示。”张老师听了满心欢喜。说明这时陈凯先的认知已经超越了课本的内容。他已经认准了物理这门学科,要在这个“世界”中大展身手。也可以说,陈凯先的心中已经建起了一座物理学的“殿堂”,全世界物理学界著名的科学家们在这里闪耀光芒,让他激动。

他如愿以偿,高考考分达到了复旦大学物理系入学的分数,心仪的物理世界已经在向他招手。

可是拿到入学通知书时,却被告知去放射化学专业报到。这让他一下子懵了,对于一心向往着物理专业的这个年轻人,不啻于是“当头一棒”。这个物理二系中的化学专业,到底是怎么回事?他找到班主任问,班主任老师答不上来。去问物理老师,物理老师说在物理二系,应该算物理吧,但也不肯定。家里人也只好找些不着痛痒的话安慰他。可他是一个心中有着一座物理学的金碧辉煌的殿堂的孩子啊!他相信自己是能够在物理学世界的天地里振翅飞翔的。他那几天就一直郁闷着,收起了等待飞翔的“翅膀”,焦躁地独自发呆。

他心中物理学殿堂里的那些他崇拜的、敬仰的,又视如自己亲密朋友的物理科学家们,仿佛都远离他而去。

陈凯先在郁闷之中,不知不觉又回到附中的校园。校园里花儿争艳,雨露滋润,让他心胸豁然,想起了许多往事和老师们的教导。这么多年听到的那么多的科学家的故事,让他感动。宽广无际的科学世界在向他召唤。仰望万里晴空,仿佛心中又重放光芒。他急步朝老师办公室走去,他要向老师们郑重道别,他要奔赴新的课堂,开创新的前程……

1978年,受特殊年代十年时光延误的33岁的陈凯先,又成功考取中国科学院药物研究所的研究生。

陈凯先校友在市科协年会上作生物医药主题报告

不过,此刻这位正要在读研中大展身手的“天之骄子”,从夜半噩梦中惊醒过来,冷汗淋漓。梦中,他起先解着初中、高中和大学老师布置的各种难题,或游刃有余、或乐在其中,一路劈波斩浪,从重点中学华东师范大学附中的优等生,到名校复旦大学的高材生,直到身为中科院研究生,此刻正处于一名青少年学子能攀登到的学业的巅峰。可是,他心中却经历着一个非同一般的打击!

他受中国科学院导师安排到东北的吉林大学来上研究生课程,第一堂课上,他踌躇满志地笑迎教授的目光。可是教授粉笔一挥,刷刷刷,在黑板上出了一道全英文的线性代数题目,宣布考试!一下子把陈凯先击倒了!陈凯先对英文和线性代数接触得都还不深,他愣愣地看着,干坐了半个小时,最后在考卷上只写了自己的名字。当他走出教室时,昏昏沉沉的……

在东北地区裹挟着片片雪花的寒风的吹拂下,陈凯先清醒了。

交“白卷”让他羞愧不已,给了他沉重一击,但是任课教授并没有把门关死,而是留了一线光亮,他是这样说的:这部分内容我不在课上讲了,要靠你们自己赶上来了,赶得上,就跟着我上课,如果赶不上,就对不起了……就请回吧。

这给陈凯先带来了希望。白天上老师的“群论”课;晚上自学,拼上命也要把线性代数赶上去。陈凯先的少年时代,除了有条件优越的校园和教学设备,更多的是老师们教给的奋发学习、不畏艰难的精神。所以,他在吉林大学虽暂时陷于困境,可是他内心的那种绝不服输、积极向上的性格,让他充满昂扬的精神与坚毅的意志。

他每天就着清水煮的大白菜嚼下一个个难以下咽的粗粮窝窝头,硬是把线性代数渐渐地补上去了。因为他对自己狠狠地说:如果不能补上,那等待着我的就是从吉林大学退学,脸面全无地回到中科院上海药物研究所,在自己的导师面前承认自己的无能!

然而身体越来越难以承受这里学习的强度和生活的艰辛了。有位宿友来的时候是敦实的一个小伙子,可是一阵日子后,衰弱了好多,要命的是他虽然还胖乎乎的,医生却说他是“浮肿”了。又过些天,那张床铺空了,宿友退学了,从这个大学的校园消失了。

陈凯先暗暗担心,自己还能坚持多久?

经过两个月时间的追赶,凯凯终于在接下来的一次重要的考试中获得了97分,应该是全班第一名。这让他重拾信心,而更多的是对自己不畏艰难、勇于前行的自豪。终于从人生的又一次措手不及的挫折中挺过来了。要知道,在陈凯先的人生旅程上,有过很多次的“措手不及”,此刻,他深深感激过往的道路上每一次的措手不及和挫折,感激母校让他具有面对困难决不服输的精神。

(注:文中插图、音频系本站提供)

(未完待续)