九十载桃李芬芳,新时代征途启航---学校发展回顾之一

2016/12/15

九十载桃李芬芳,新时代征途启航

---学校发展回顾之一

(华东师范大学第一附属中学讯) 还记得2016年12月6日,附中的90岁生日吗?又是一年校庆时,让我们一起回顾学校发展的风雨兼程,砥砺前行。

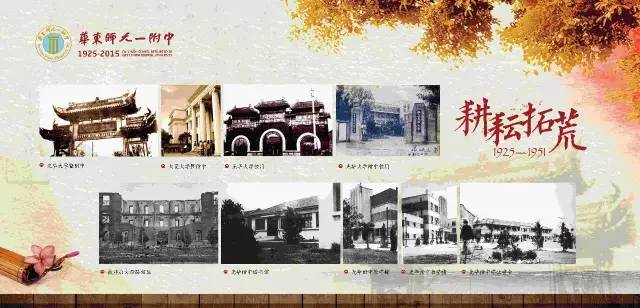

华东师大一附中前身为光华大学附中和大夏大学附中,两校均创办于1925年,于1951年秋合并。

一、爱国建校 历经磨难(1925——1951)

光华附中诞生于“五卅”反帝爱国运动中。1925年“五卅惨案”发生后,上海圣约翰大学及其附中的师生,积极投入反帝爱国运动,却遭到美籍校长的横加干涉。于是,572名师生于6月13日愤然离校,在爱国人士王省三、张寿镛等人的支持下,创办了光华大学及附中,以示“光我中华”。校址在大西路(现延安西路),光华附中首任校长(附中主任)是陆士寅先生。

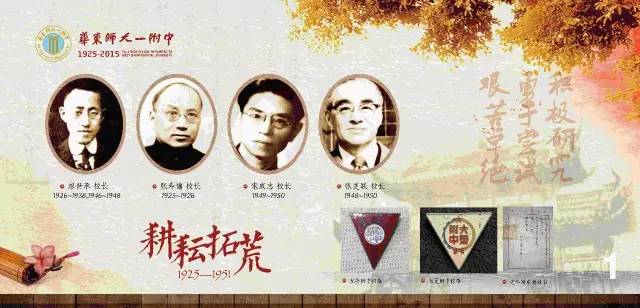

(左起)廖世承校长、张寿镛校长、宋成志校长、张芝联校长

1927年3月,我国著名教育家、心理学家廖世承担任光华大学副校长兼附中主任,他前后任职达十多年。廖世承倡导“积极研究、勇于尝试、艰苦卓绝”的办学思想,主张学生全面发展。他任校长时,力邀名师讲学,注重品学兼优,严格教学管理,积极开展文体活动,成绩斐然,使光华附中成为与上海中学、南洋模范中学并驾齐驱的“沪上三大名校”之一。光华附中高中设文、理、商三科,为国家培养了许多杰出人才。后来成为党和国家领导人的乔石、姚依林、尉健行、董寅初等都是光华附中的校友。

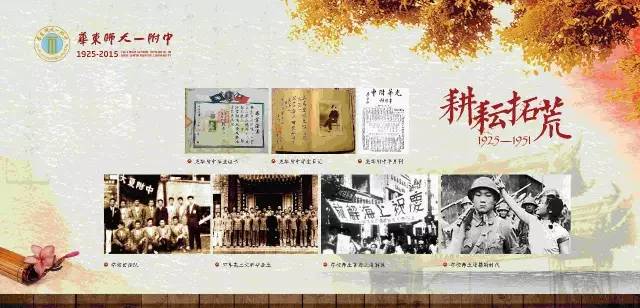

1937年,抗日战争爆发后,学校虽数度搬迁,但仍坚持上课。1941年,珍珠港事变发生,日军进驻租界,光华附中随转入地下,在汉口路证券大楼改办壬午补习社。

战争动乱,学校虽数度搬迁,但仍坚持上课

1945年抗战胜利后,光华大学暨附中复校。附中自汉口路迁至欧阳路259号。期间,光华附中建立了地下党,校友乔石曾任附中地下党支部书记,上海地下党中学区委干事。校友尉健行积极参加进步活动,并于1949年入了党。这一时期,光华附中师生继承了爱国的传统,参加了反饥饿,反内战、反迫害的斗争。1949年5月,师生与上海人民一道迎接上海解放。

大夏附中创办于1925年秋,校名寓“光大华夏”之意,创办人为欧元怀,首任附中主任是鲁继曾教授。

当时学校仅设初中,学生百余人。三十年代初,增设高中,并分普通科、师范科、商科及土木工程科,学生增加到七百人。“八·一三”抗战突起,附中暂迁旧公共租界中福煦路临时校舍,初高中学生减至四百余人。

1941年,太平洋战争暴发,大夏附中停办。

师生们与上海人民一道迎接解放

1949年春,大夏大学校长欧元怀先生决意恢复附中,聘请宋成志教授任校长,在沪东榆林路招生上课,学生近二百人。上海解放后,大夏附中方迁回中山路大学部内。大夏附中重视教育质量,师生勤奋努力,学习成绩普遍提高,体育上曾连续两次获市运动会团体冠军,故报考学生众多,在校生又增至五百人。大夏附中曾培养了叶公琦、谢晋等栋梁之材。在抗美援朝时,大批学生报名参加军事干校,以实际行动响应祖国号召。

(源自华东师大一附中微信公众号)